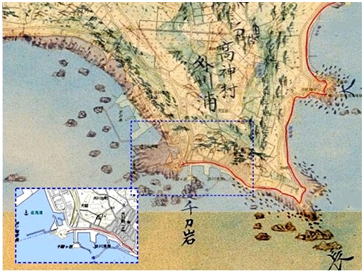

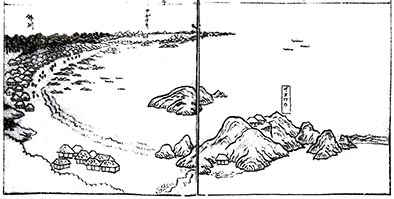

図③ 伊能図と国土地理院地図の合わせ図

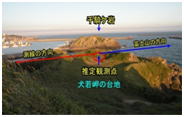

図④ 岬拡大図 赤:測線、×:推定観測点

犬若岬台地より千騎ヶ岩を望む |

(1)伊能隊の測量地点(犬若岬)の推定

前述の仮説に基ずく補正後の測線を現在の地図に落とすと、伊能図の測線は岬の付け根あたりで止まっており突端まで伸びていません。

(図③、図④参照)岬には犬若山と呼ばれる台地があり、台地に登らない限り、観測不可能な死角が生じます。死角を避けると岬から離れた場所となり、測量日誌の「・・犬若岬に・・」や「・・日々手分けして高きに登り・・」の記述と違和感を生じる結果となります。以上の結果から、現地調査も踏まえ、測線の延長上である台地の+点(図④)を観測地点と推定しました。

伊能隊富士山測量地点は犬若岬の台地

台地は地元で「本家の台(ほんけのでー)」と呼ばれている

何人かに聞いた中で「富士見台」という呼び名もあった。

推定地点(図④+位置)

(国土地理院ポータルサイトもGPSもほぼ同値)

緯度 35度41分51.75秒

経度 140度50分48・30秒

磁北線 6.7度 |

|

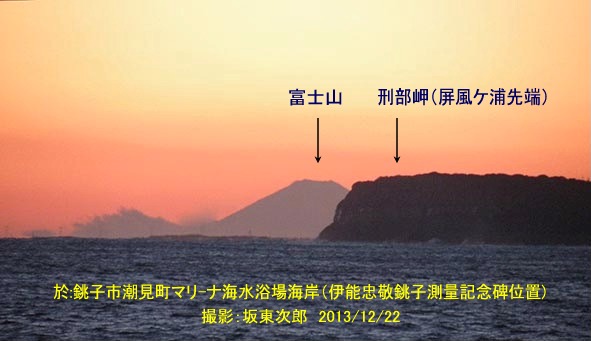

(2)犬若岬台地(観測地点)からの富士山

|

|

画像クリックで富士山部分の拡大画像が見られます

左の写真は犬若岬の台地から撮影した。夕景(日没後)である。肉眼でもほぼ同形にみえる。

忠敬の頃に比べ犬若岬の外観は大きく変わったが台地からの眺めは同じであろう。

(手前の黒く伸びた防波堤は最近作られたもの)

|

|

|

|

(3)富士山観測点の推測と緯度・経度

|

|

伊能大図(富士山部分)

国会図書館蔵

銚子から富士山頂付近の形状を正確に

確認できないが剣ケ峯を観測点とした。

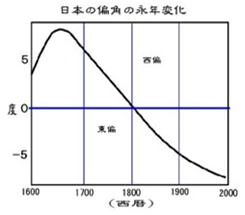

1800年あたりで偏角は0度

1800年以降では西偏である。

現在の銚子の偏角は6.7度 |

電子国土ポータルサイトを用いて、地図上に犬若岬の測量地点と富士山の対象地点を指定し、二点の緯度経度から富士山の方位角を導き、伊能測量隊の値と単純比較を試みました。

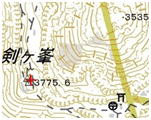

(富士山頂)推定地点 左図剣ヶ峯 +位置

緯度 35度21分38・50秒: 経度 138度43分38・75秒

犬若岬より見た富士山の方位計算

二点の緯度・経度より方位を計算プログラムで求めました。

計算結果(犬若岬→富士山) 方位角

259度36分31・51秒 測地線長 195・8㎞ の値を得ました。

伊能忠敬隊の測量値との単純比較

伊能隊の測量値

① 申19分25秒は 259度25分相当: (中方位盤使用)

② 申19分 0秒は 259度 0分相当:(甲方位盤使用)

(注)360度を12支に分割表現するので1支は30度になります。

申は子から数えて8番目。申は30×8で240度に相当。1支(30度)を30分割して1分と表現されています。(1分は1度相当)従って19分25秒は19度25分になります。

①の場合、計算値に対する差は11・5分

②の場合、計算値に対する差は36・5分

測量地点の検証は意味あることですが、銚子・富士山間は200㎞弱離れており、方位線に対し直角方向に57メートル移動したとして方位角換算で1分程度です。当時の測量機器の誤差を考えると、犬若岬内の何処で測量したとしても誤差範囲内になります。

伊能測量の時代の偏角は江戸では0に近く、方位磁石はほぼ真北を指していたと云われています。結果から、それが正しいことがわかります。

伊能測量の精度を正確に検証するには測量当時のその場所での正確な偏角を知る必要があります。

伊能隊の測量機器の副尺は対角線法と呼ばれるものでバーニア副尺より劣りますが、機器誤差は千分の1台と推測できます。伊能隊のデータから偏角を求めるほうが他資料から求めるより、正確で理にかなっているとおもわれます。

忠敬が偏角の認識をどの程度持っていたか不明ですが、磁石が真北を指さないのは磁石の精度の問題として、精度の高い方位磁石の製作に拘りました |

|

|

|

(4)犬若岬(伊能隊富士山観測地)周辺の今昔

|

|

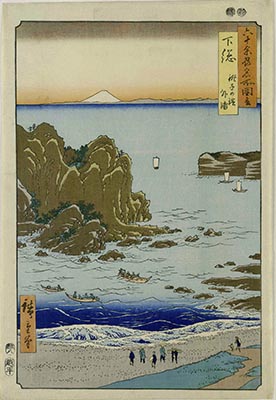

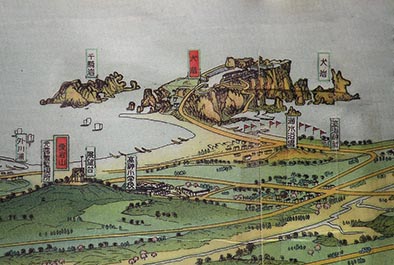

六十余州名所図絵 下総銚子の濱 外浦

六十余州名所図絵 下総銚子の濱 外浦: 初代 歌川広重 作

船橋市西図書館 所蔵 |

| |

日本全国の名所を浮世絵木版画69枚にまとめた連作で「下総銚子の濱外浦」はその1枚である。

1853(嘉永6)年~1856(安政3)年の作 |

|

|

| |

外浦とは現銚子市外川のことで、絵図手前の砂浜は外川の浜である。現在、外川漁港として整備され砂浜はほとんど残っていない。 浮世絵は縦方向に強調表現されており写実というよりイメージを重視している。そのため写真との比較は難しいが当時の情景はよく伝わってくる。 右手の断崖は屏風ケ浦で先端は刑部岬(現旭市)である。帆船の浮かぶ名洗いの海は遠浅で穏やかな海に描かれている。左手の岩は千騎ヶ岩(せんがいわ)とある。絵図右下の岩礁は位置関係から犬若岬に続く岩礁であろう。手前の砂浜には磯巡り観光客が、波間の小船にも見物客らしき人物が描かれている。 上部中央付近には富士山がしっかりと描かれていて、その方向もほぼ正確である。富士山方向は忠敬の出生地(九十九里町)で富士山の右手の山並みは丹沢方面、左手は勝浦(外房)方面になる。 背景の空が茜色に染まっているのでおそらく夕景をイメージしていると思われる。その場合、シルエットとして山は黒っぽく見えるのだが、白で象徴的に描いている。 海の色、漁船、見物の船影や海岸の人影から実際は穏やかな日中を描いたと思われる。 |

|

|

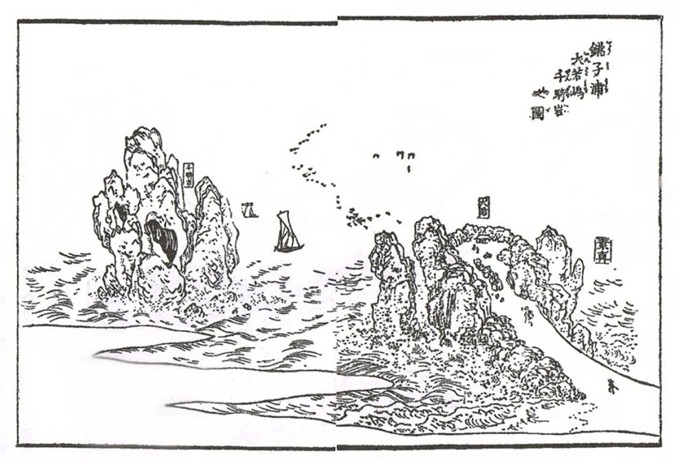

幕末

銚子浦犬若嶋千騎岩之図:利根川図志:赤松宗旦:銚子公正市民館蔵

| |

左手大岩が千騎ケ岩、右手の台地が犬若岬です。立派な道があります。台地の奥には家屋が描かれている。歩いて登る人影が見える。

赤松宗旦 (あかまつそうたん)文化3年~文久2年(1806~1862)、江戸時代後期の医師、地誌学者。

下総相馬郡布川村(茨城県利根町)、父初代宗旦の志をついで「利根川図志」を完成。ほかに「銚子日記」

『利根川図志』は流域の社寺名所旧跡を書いている。挿絵も多い。 |

|

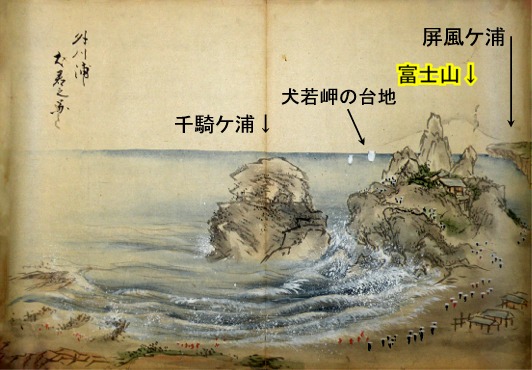

幕末か?

外川浦犬若の図に加筆 (圓福寺所蔵)

銚子磯巡りの名所

| |

この絵図はつずら折になっており圓福寺観音図、伊貝根浦川口之図、目戸ケ鼻日出之図、目戸ケ鼻裏見図、黒生鳶石之図、海鹿島之図、石切之図(犬吠)、長崎之図、外川浦犬若之図、本城雪之図)の10枚からなる。

製作年は不明だが10枚の図の風景から幕末のころと推測される。岩や岬などは縦方向に誇張が見られる。中央の大岩は千騎ケ岩である。その右に犬若岬が描かれており台地には立派な家がある。その先遠方洋上に富士山が白く大きくかかれている。沖合に帆船も見える。右側には僅かながら屏風ケ浦が描かれている。

手前の外川の海は波荒く海岸には大勢の観光客が描かれていて拡大すると犬若岬の台地の両端まで続いている。

富士山見物のためである。当時、犬若岬の台地が富士見の名所であったことが窺える。今、地元では「本家の台(ほんけのでい)」と呼んでいるが、昔「富士見台と言った」とも聞いた。 |

|

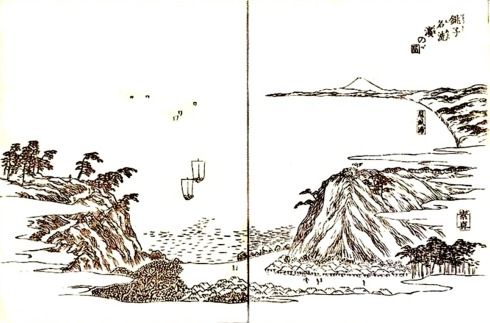

幕末

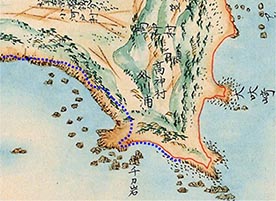

利根川図志:銚子名洗濱之図 赤松宗旦著、銚子公正市民館蔵

| |

手前の名洗集落に続く屏風ケ浦の先に富士山が描かれている。

名洗海岸から富士山は見えないが犬若から名洗に向かう山道から名洗集落と富士山を見ることができる。

図は富士山の位置関係も含めて、ほぼ正確である。 |

|

幕末

犬若から長崎方面の鳥瞰図 宮負定雄著:銚子公正市民館蔵

| |

右が犬若岬、中央の岩が千騎ケ岩、上部の伸びた岬は長崎である。左の民家は外川の集落である。

注) 宮負定雄(みやおいやすお) 寛政9年~安政5年 (1797~1858) 江戸時代の国学者。通称 佐平。

雅号 亀齢道人下総国香取郡松沢村(旭市)の世襲名主宮負佐五兵衛定賢の長男。

定雄は二九歳で平田塾に入門。三十歳のときに「農業要集」を平田塾より出版。 |

|

|

| |

大正2年

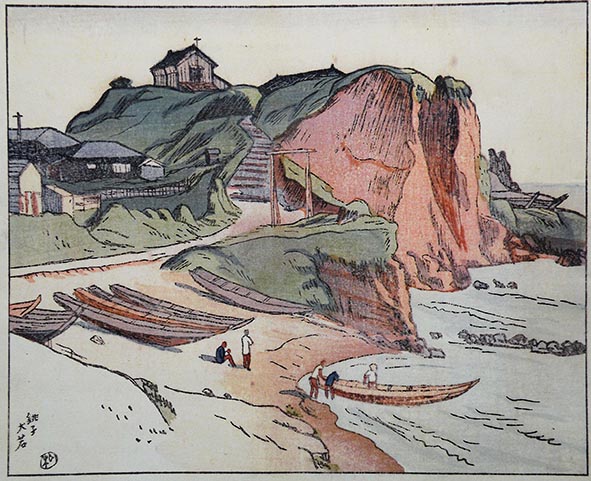

石井柏亭画:銚子市犬若岬(伊能忠敬隊富士山測量の地)越川氏所蔵

| |

石井柏亭著:「行旅」によると銚子へは九度も来ていますが、犬若は大正2年春、太平洋畫会の人達と畫を描く目的ではじめて犬若へ行ったと記しています。 絵は写実的で伊能忠敬測量隊が富士山の方位測量をした台地に昇る立派な道が描かれている。台地の左手に倉が、右手に大きな母屋が、台地下の右手奥に犬岩が描かれている。その前は船溜まりに見える。

台地の右側には地質むき出しの赤茶けた絶壁が象徴的に描かれている。この崖はかつて犬若岬から刑部岬(旭市)まで連続して繋がる海食崖(屏風ケ浦)であった。現在、海食がさらに進んだ結果、崖は名洗・犬若地区の一部で消滅している。

銚子測量(1801年)以降にも何度も地震、津波があった。絵から海食が進行中なのが分かる。

絵中の手前の遠浅の海は大正・昭和時代、海水浴場として賑わっていた。今は、犬岩前から船溜まり、崖下、砂浜まで埋め立てられ(下図黄色部分)犬若港やマリーナができていて昔の面影は全くない。 |

|

------------------------------

国土地理院:ウォッちず「銚子部分」に加筆

現在の犬若岬

| |

台地には建物等の構造物はない。石井柏亭画などに見られる台地への立派な道もない。台地へは民家裏の細い小道を登るしかない。柏亭画に見られる絶壁は崩れ落ち台地全体が植物で覆われている。これは、周囲が埋め立てられたため海食が止まったためであろう。柏亭画に見られる美しい景観は一変している。唯一、犬岩だけが昔の姿を残している。

(注)犬若の象徴犬岩は千葉県で最も古い一億五千年前の中生代ジュラ紀の地質持っている。また、犬岩は義経の愛犬に纏わる伝説の岩でもある。

ーーーーーーーーーーーーーー

海水面が今より高かった時代、犬若岬は島であったであろうか。

現在の犬若岬は人工的に何もしていなければ外川の海岸方向に浸食が進み犬若島を形成するように見えるが、逆に島であった犬若島が犬若島自身や千騎ケ岩が突堤となって砂が付き、再度陸地に繋がり現在の犬若岬になったようにも見える。

前出の赤松宗旦:利根川図志では「銚子浦犬若嶋千騎岩之図」となっているのが面白い。

吉田初三郎画の二つの鳥瞰図(次ページ)の犬若部分図も島を連想させる描き方になっている。 |

|

ーーーーーーーーーーーーーー

伊能大図58号「銚子半島部分」に迅速測図の海岸線(青点線)を加筆

| |

下総名勝図絵二点の犬若岬はかなり大きく描かれている。 |

|

| |

伊能大図「銚子部分」(上)における犬若岬は国土地理院地図や明治十七年の迅速測図の海岸線(上図青点線)と比較すると、なり大きく描かれているのが分かる。 伊能大図「銚子部分」では岩礁まで描いたと推定してもかなり大きい。

伊能測量隊は岬の回りや屏風ケ浦方面は測量していない。未測部分は目測や地元での聞き取りを下にしてスケッチした思われる。銚子半島の伊能図で見る限り、実測していない岬周辺や岩礁は大きく描いている。 当時、銚子は磯巡り観光で知られており、それぞれの岬は観光地であった。強く意識された岬等は大きく描いたのだろうか。しかし、それらを考慮しても忠敬時代の犬若岬は現在想像するよりかなり大きかったのかも知れない。

犬若岬を犬若山と記述している文面があった。

果たして台地を単に山と呼んだのであろうか。 下総名勝図絵の二点(前々頁)の犬若岬は山を連想させる描き方である。

硬い岩盤上に堆積した地層の犬若岬は海食の過程で一時、山状になったこととがなかったであろうか。山が更なる海食により石井柏亭画に見られる断崖となり、岩礁を海に残したとも想像できる。学問的に解明されることを期待したい。

下総名勝図絵は地元での聞き取りや残された岩礁からイメージされた絵であろう。 |

|

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

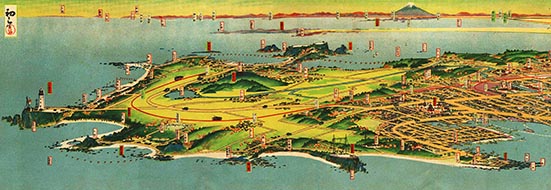

吉田初三郎画

「大銚子遊覧鳥瞰図絵」東半部分(下図) 大正11年

吉田初三郎画:大銚子鳥瞰図絵より東半部分、中央上部に犬若岬と富士山が描かれている

| |

吉田初三郎は、 大正11年に「大銚子遊覧鳥 瞰図絵」を描いている。 この絵には明治三三年開通の総武線と現銚子電気鉄道が描かれている。 昭和8年開通の佐松線(現成田線)はない。大正期に描かれた「大銚子遊覧鳥瞰図絵」の 犬若岬は全体的に大きく、台地は二段になっていている。 台地前方には富士山が描かれている。褐色の崖は少なく側面は緑で覆われている。 |

|

昭和10年代初頭?

吉田 初三郎画:銚子市鳥瞰図より犬若部分拡大図

| |

昭和期に書かれた「銚子市鳥瞰図」の全体図には現成田線が描かれているので昭和10年代初頭と推定出来る。

大正期に描かれた鳥瞰図と比較すると、北側の崖(絵右側)には緑がほとんどない。大正期より海食がさらに進行した結果であろう。 鳥瞰図は大正、昭和期とも富士山が描かれており、台地に向う立派な道がある。絵を拡大して見ると台地には石垣が回っており建物らしきものがある。富士見のポイントであったことが分る。二つの鳥瞰図とも犬若岬が、かつて島であったかのような描き方になっているのが興味深い。図中の犬岩の形もおもしろい。 吉田初三郎:1884~1955年 大正から昭和にかけて活躍した鳥瞰図絵師。 |

|

|

|

|

|

|

|

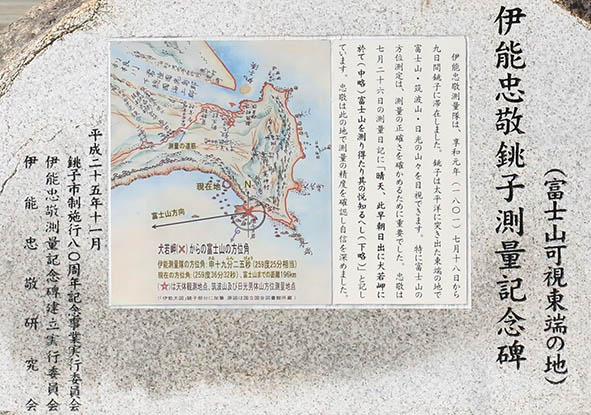

伊能忠敬銚子銚子測量記念碑が建立しました

ちゅうけいSUN(香取市)、ジオッチョ(銚子市)も参加 |

|

除幕式記念写真 2013/11

中央の碑文と地図は陶板で嵌めこまれています

記念碑裏にカメラ設置 |

|

犬若岬の犬岩(銚子市HPより)

中生代ジュラ紀の付加体。千葉県で一番古い。

君ケ浜海岸から犬吠埼を望む

国指定天然記念物:白亜紀浅海堆積物

中生代白亜紀前期の地層。

犬吠埼灯台:1874年に点灯。地上高31m。

地球が丸く見える丘展望館

東総地域で一番の高所。360度のパノラマ。

国土地理院の一等三角点がある |

建立意義

富士山の方位測量地点犬若岬は伊能忠敬銚子測量の象徴的場所です。

犬岩に代表されるこの地は義経伝説の地として知られています。(注)

碑設置場所は屏風ヶ浦と呼ばれる景勝地で地質学的に興味深い場所です。

犬若も屏風ケ浦も「銚子ジオパーク」のジオサイトです。

建立された「伊能忠敬銚子測量記念碑」は銚子ジオパークの大切な文化遺産になりました。

銚子における伊能測量隊の測量の道筋は銚子ジオパークのジオサイトと重なります。銚子の恵まれた自然遺産や文化遺産が児童生徒の学習の場として、生涯学習の場として、観光資源として地域の活性化に大いに役立つことが期待されます。

(注)義経の愛犬が主君を慕って7日7晩吠え続け8日目の朝、犬岩になったといわれる。(犬吠なども義経伝説に由来しています)

屏風ヶ浦: 東洋のドーバーといわれる景勝地。

銚子市名洗町から旭市刑部岬まで続く長さ10㎞、高さ50mもある断崖(海食崖)。景観は壮観で名勝と天然記念物に指定されています。

現在浸食防止のテトラポットが敷きつめられ、その上をコンクリート舗装していますが、旭市よりは波力により破壊されている所も多い。

断崖の地層は犬吠層群とよばれる300~40万年前に深い海底で堆積した地層に、10万年前頃に浅い海で堆積した地層が、さらにその上に陸上で堆積した関東ローム層がのっています。

|

|

|

|