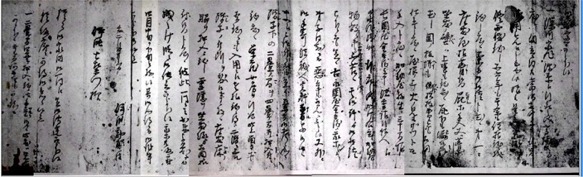

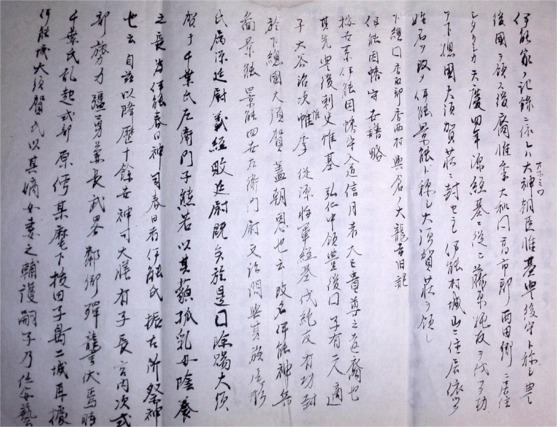

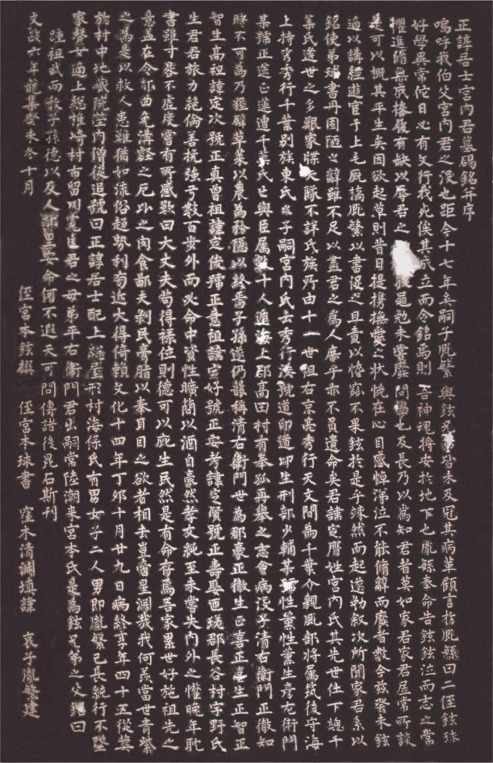

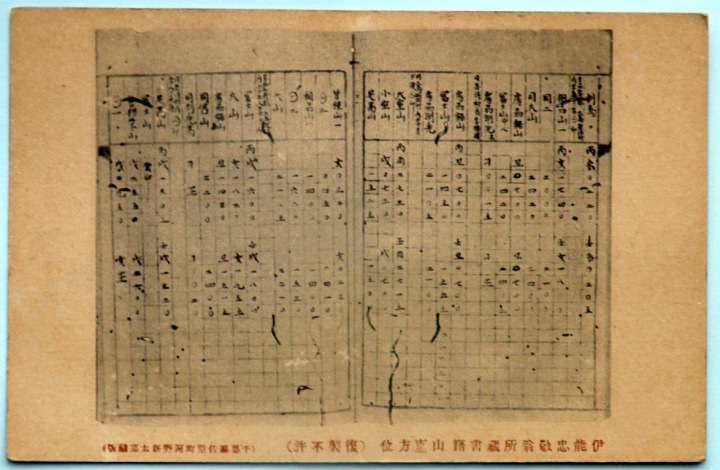

伊能忠敬自筆書簡

|

| |

|

|

| |

|

御安慮可被下候

一、深川家作浅草江引取候儀高橋氏より

度々伺立候得共当時相叶不申候旨

御用先江申来候依之是迄ノ家作ヲ

修覆致し五六年も其余も住居致候様ニ

致し度候兼而御相談申置度候第一ニ

座敷屋根葺候而ヒサシ庇等手入又ハ葺直し

坐敷ノカベ壁ハ上塗も致度候瓦下も漏候所ハ

直し囲ノ板ヘイ塀もソバノ側松板なりとも相用

仕立申度候屋根ノ上ノ火ノ見もザットモ

手入申度候加納屋存生ニ 三十間堀

長岡屋金兵衛与申諸普請引取人江

家作浅草ヘ引取候儀かけ合置候加納屋

物故ニ而も右修覆かけ合之儀ハ不苦候某許よりご相談

被下候而も宜候右永岡屋金兵衛ハ我等□

弟子同前ニ而ワル悪気も相見不申候外ニ

御年寄諸職人実体ナルモヘ候ハバ

階子下の二畳ノ間ヲ四畳ノ間并ニ押入付ニ

夫江被仰付候而も宜候兼而御考被成候

致度候栄蔵女房ヲ引取此上留主ハバ

様候ニも入用に候左様致得ハ二階ヘ上ル

ハシゴ階子ノ付所ヲか替ヘ候事ニ存候座敷トコ床ノ

脇ヲ押入ニ致し雪隠ヲ坐敷縁より相回候様

付候而申度候彼此一同ニ者出来申間敷候而

成たけ段々ニ御仕立可被下れ、我等共帰府

四月中旬カ下旬と存候其御心得ニ而御作事

可被下候以上

閏二月二十三日 伊能勘解由

伊能七左衛門 様

猶々御家内御一同江宜御伝達可被下候

猶帰府ニ可得御意候以上

一 二畳の間押入ニ致候儀手ヲモリ重候ハバ此度ハ御見合

可下候重而何連ニも可致候 |

|

| |

|

( 書簡解読 伊能忠敬記念館(香取市佐原) 学芸員 紺野浩幸 氏 ) |

|

| |

|

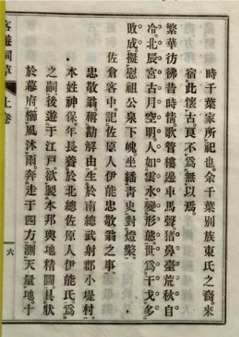

書簡の考察

全国測量のため、江戸深川宅は留守勝ちであった。その間の管理を最も近い縁戚関係の伊能七左衛門に依頼していたようである。この書簡は伊能忠敬が伊能七左衛門に旅先から出した書状である。書簡の日付は閏2月23日とあるが状況より、

文化8年閏2月(1811年)と考えれる。(近傍の寛政4年閏2月は翁47歳でまだ隠居していない)。従って文化8年のこの時期は第七次(九州第一次)測量の帰路に当たる。

文化8年1月19日小倉を発ち九州より帰路に着く。下関を経て中国地方の内陸を測量、閏2月21日新見町着宿、同22日新見町再宿、同22日新見出立、正田村・石蟹村・井倉村を経て乗船、高梁川沿いに松山城下本町着、止宿平松与七郎。同23日同所に再宿している。書簡はこの日に書かれたものと思われる。測量日記によれば「24日、朝微雨。同所逗留。松山領割元池上直左衛門、下町年寄定十郎出る。割元庄屋中島益治も出る。此夜宵大曇、五ツ後に少晴る。測量・江戸状を出す」とある。

(注)新見町(現岡山県新見市)松山城(備中松山城・現岡山県高梁市) |

|

| |

|

|

|

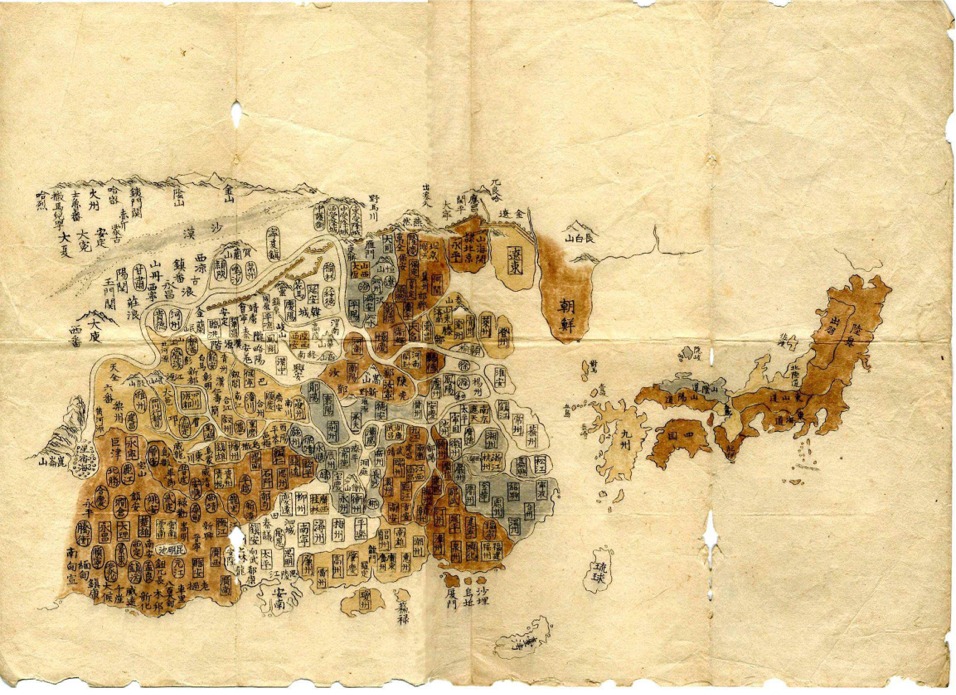

伊能忠敬が写し取ったとされる地図

|

(中国朝鮮日本図)

|

| 神戸市立博物館:小野田一幸氏見解 |

| |

日本 |

簡素な日本の形態から赤水図とは考えられない。日本の歴史地図である。

本朝往古沿革図説」などが想定される。

|

| |

中国/朝鮮 |

「広與図」あるいは「唐土歴代州郡沿革地図」から採られたと考えられる。

「広與図」の場合中国に記載された地名すべてを対照することが必要である。

これら歴史地図は水戸藩校の立原翠軒が関わっている。

忠敬は各種地図を集めていたので蔵書の中に、それらが含まれていればかなり絞ることができる。

|

(調査中:関連情報連絡頂ければ幸いです)

|

|

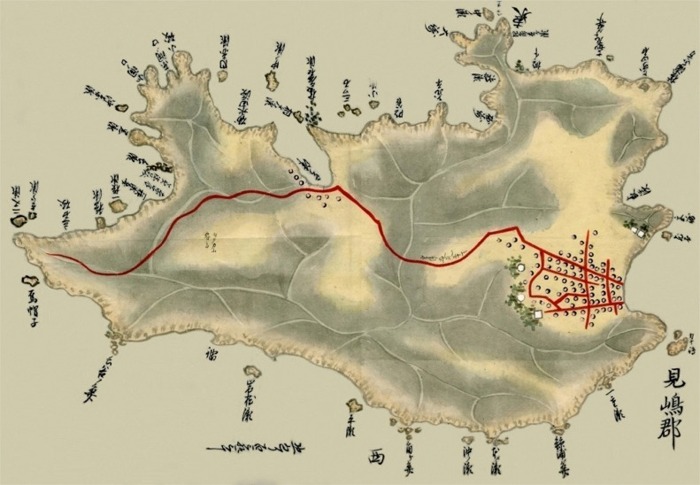

見 島 地 図 |

(伊能忠敬測量隊に事前に提出された地図)山口県萩市

|

|

|

| |

|

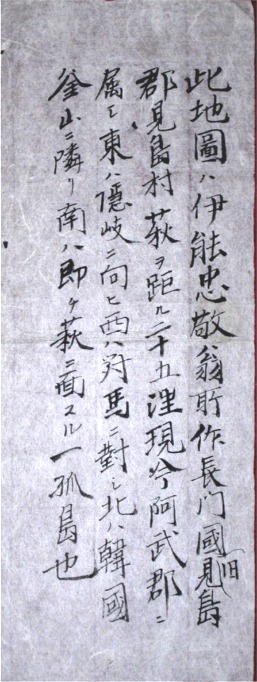

見島地図は、左の書付と上で紹介した書簡や地図と一緒にあった。

「此地図ハ伊能忠敬翁所作長門国旧見島郡見島村、萩ヲ距ル二十五里現今阿武郡ニ属し東ハ隠岐ニ向テ西ハ対馬に対シ北ハ韓国釜山ニ隣リ南ハ即チ萩ニ面スル一孤島也 」

伊能忠敬測量日記一(千葉県史料)によれば、

文化三年(1806年)5月27日の記録に・・此日坂部・門倉・ 佐藤・丈助 見嶋測量 」とある。

萩市HPには

山口県萩市見島:萩より45k沖:周囲24.3k、南北4.6km 人口1,300人の小さな島である。

萩より高速船で70分。見島牛で有名だが、自然いっぱいの不思議な島と紹介している。

見島の不思議(回転していくと)→見島牛に

-- --- -→ -→  |

|

| |

]

____________

_____________深川フロア展にみる見島 |

|

| |

|

|

|

| |

伊能忠敬 書簡

中国朝鮮日本図

見 島 地 図

上3点は

伊能七左衛門家から多恵が

濱宅家に嫁入りする際

形見分けとして持参したもの

多恵の弟端美は伊能三郎右衛門家に婿入し

伊能三郎右衛門家15代となる。 |

伊能多恵使用の手鏡(銅鏡) |

|

| |

|

| |

|

|

|

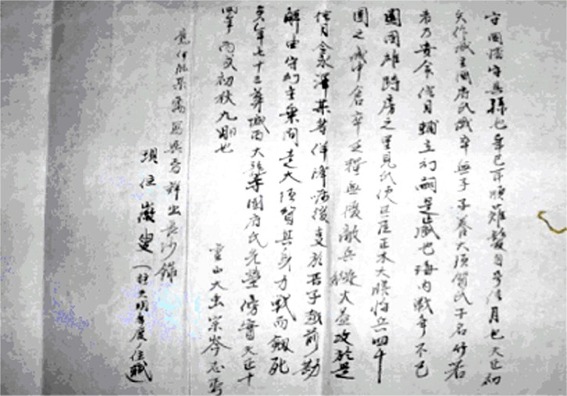

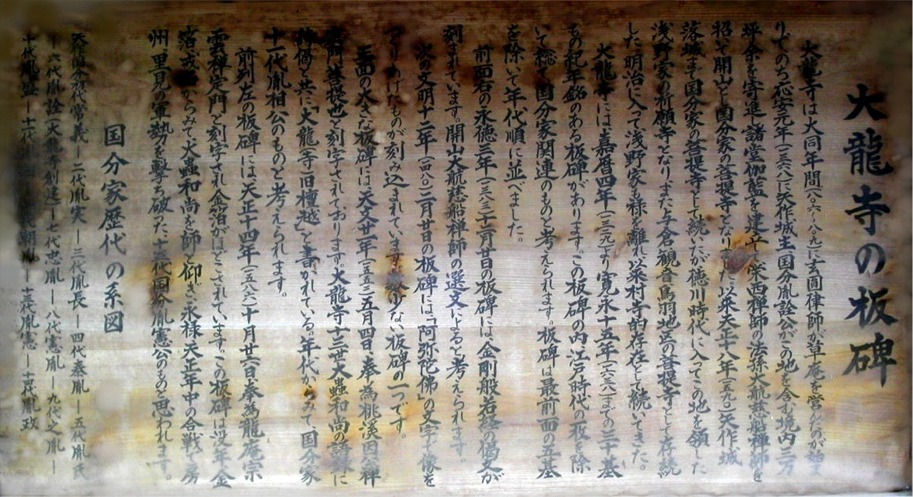

伊能家に関する大龍寺古文書の写

(天明年間の住職の名がある)

|

|

大龍寺(香取市佐原) |

大龍寺

矢作城城主の国分胤詮公が寄進(1368)

矢作城城落城まで国分家の菩提寺であった。

国分氏は千葉常胤の5男を祖とする。

伊能家はその重臣であった。

現菩提寺観福寺に移るまで大龍寺であった。

現伊能家菩提寺「観福寺」の山門

真言宗豊山派の古刹 |

|

|

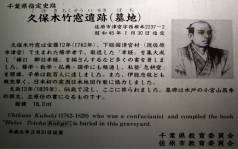

久保木清淵(伊能忠敬の漢学の師)関連資料

1732~1826:現香取市津宮の生まれ:漢学者

|

紙本肉筆・縦 135cm、横 60cm

久保木清淵直筆の書 |

| |

幼名新四郎、通称太郎衛門。字名を蟠龍、後に仲黙,仲黙,改め竹窓。

11歳の時、香取根本寺の仮住職で学僧の松永北溟(呑舟)に学び一大家をなした。

大窪天民(漢詩の大家)、渡邊崋山が来遊し、その風采大きく立派であるのを見て、天民は天下に清淵の如き者を見たことがないと云い、崋山は古賢の人物に求めると近江聖人に似ていると言った。

清淵、士分に列し若干の邑里(村里)を治めた。水戸藩の郡宰小宮山昌秀は郷校を行方・延方(現潮来市)の両地に開き、毎月数回、清淵を招いて経書を講義させ且つ政治顧問とし、月糧(手当て)を給してその労にむく報いていた。(水戸藩延方校に招聘され潮来宮本茶村とともに教育に尽力する)

水戸公もまた国老(国家老)中山信敏に引見(身分の高い者が目下の者を呼び寄せて対面すること)させ、治道(国を治める方法)の要を問われた。

伊能忠敬とは隣接村の村役として、忠敬は清淵の学徳を敬慕し清淵もまた忠敬の人物を畏敬し、公私に渡って良好な交友関係にあった。・・水魚の交り〔蜀書(諸葛亮伝)〕。

清淵は17歳年少ながら伊能忠敬の漢学の師。

寛政5年(1793)には忠敬を大将として講社をつくり親戚数名も加え、皇太神宮を参拝を目的に京阪地方を巡遊した。「関西遊記」は清淵等との旅行日記である(忠敬49歳の作)

伊能図作成に当たって多大な協力

下図整理、浄書、忠敬歿後には亀島町地図御用所と郷里との間を往来して地図作成という遺業の完成に尽力した。忠敬が幕府に上呈した沿海実測録は清淵が浄書したものでその序文もまた忠敬に代わって清淵が書きつづ綴ったものである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

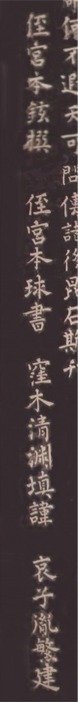

宮内清右衛門第11世正諄の墓碑拓本

銚子市 延命山地蔵院(デジタル処理済み)

|

|

| |

清右衛門第11世正諄(文化4年(1807)11月29日46歳没、(諱定膂 号蟾丸)

この年は伊能忠敬63歳、第5次西国測量を終え江戸にて地図作成に携わっている。

碑は清右衛門11世没後17年葵未(1823年)に建った。

この年、宮本茶村30歳、久保木清淵61歳、宮内胤繁31歳。

碑文末行:宮本鉉撰(篁村)、宮本球書(茶村)、

窪木(久保木)清淵填諱、哀子胤繁建とある。

窪木とあるが久保木清淵のこと。

清淵の弟子で後に山本北山に学ぶ大崎栄(伊能忠敬の内縁・地図作成の協力者とされる)も「はじめ窪木清淵に・・」と書いている。

清淵と茶村は年齢差あるものの、共に潮来延方郷校に招聘され教育に尽力。久保木清淵は伊能忠敬の漢学の師であるとともに親友。伊能図作成では協力者であった。

清右衛門12世胤繁(哀子胤繁建)の配は茶村の姉である

|

|

|

|

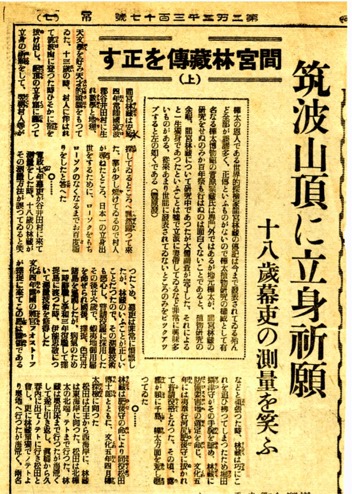

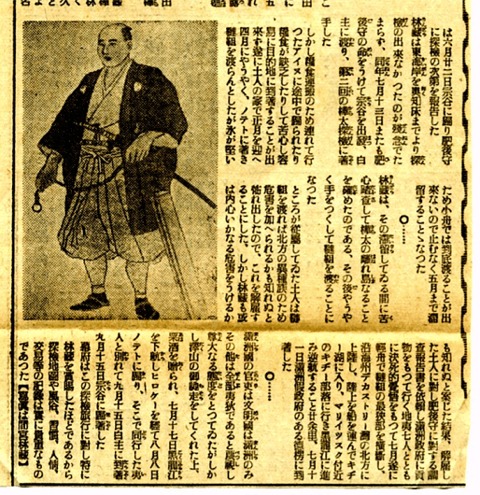

間宮林蔵(まみや りんぞう)

|

| |

間宮林蔵19世紀初頭、樺太・東韃靼(モンゴル系の一部族)のたんさ探査で間宮海峡を発見する。

林蔵が伊能忠敬に本格的に測量を学ぶのは、伊能忠敬が第一次九州測量から江戸に戻った文化8年5月以降、同年第二次九州測量に出発する11月までの期間であった。それは寛政12年林蔵がはじめてえぞち蝦夷地で伊能忠敬と会ってから11年後である。林蔵は伊能忠敬をたびたび度々訪問して、天体観測によるいど緯度、経度の測定法を中心とする測量の最新技法を学んだ。忠敬は、測量技法を林蔵に教えるとともに、使用した最新の測量器具を林蔵にゆず譲っている。忠敬が使用した測量器具は、最新の技術をくし駆使した高価なものであった。忠敬は林蔵にそれらの測量器具をわずかの金額でゆず譲っている。

林蔵が用いた測量器具だが、林蔵が行った二回の樺太踏査の際、用いた測量器具についての記録は残っていない。しかし、後のえぞ蝦夷地測量の際使用した測量器具は伊能忠敬よりゆず譲りう受けたものである。間宮林蔵は、伊能忠敬から測量技法を学ぶと、再びえぞち蝦夷地に向けて旅立った。それは、師である伊能忠敬の九州測量の出発を見送った1ヶ月後のことである。林蔵は伊能忠敬が測量することの出来なかった(根室~知床~稚内~松前にかけての海岸)部分を測量した。この測量結果を基に、伊能忠敬の大日本沿海輿地全図蝦夷地(北海道)部分が出来上がる。 |

|

|

昭和13年9月7日付け

昭和13年9月10日付

新聞社名不明(情報頂ければ幸いです)***

|

|

戦前の伊能忠敬関連郵便絵はがき

|

昭和初期の絵はがきと思われる。千葉県佐原町河野新太郎蔵版とある

◎画像クリックで拡大画像んjなります

|

伊能忠敬翁肖像

|

東京芝区丸山

伊能忠敬翁銅碑 |

伊能忠敬翁

望遠鏡・小象限儀

方位盤・量程車 |

伊能忠敬翁実測図

|

伊能忠敬翁家訓 |

郵便絵はがき

袋

|

伊能忠敬使用

垂揺球儀/他 |

伊能忠敬翁使用

象限儀 |

伊能忠敬翁

測量日記真筆 |

伊能忠敬翁真筆

贈間宮偏宗序 |

|

日時計(伊能忠誨注文の扇)

|

| |

日晷扇(にっきせん:日時計)とは、扇を畳んで垂直に立てその日影の先端までの長さを親骨の目盛で測定し、その長さに該当する(不定時法の)時刻を求めるものである。扇の親骨に目盛られた目盛で読み取る。扇を開くと横軸に節と月縦軸に時刻が時刻が書かれている。伊能忠敬研究会資料:伊能忠誨宛足立重太郎書簡によるとこの日晷扇は伊能忠誨がを足立重太郎を介し江戸日本橋近藤蔵板に注文した6本の内の1本である。値段は6本で南鐐(なんりょう)壱片とある。 |

|

| |

|

|

| |

親骨には目盛がつけてある) |

|

| |

日時計 扇面の記載

|

|

| |

| 節気 |

6時半 |

5時 |

5時半 |

4時 |

4時半 |

9時 |

| 7時半 |

7時 |

8時半 |

8時 |

9時半 |

| 冬至11月中 |

2丈2尺8寸 |

4尺9寸2分 |

2尺8寸6分 |

2尺1寸 |

1尺7寸7分 |

1尺6寸7分 |

| 小寒12月節 |

2丈1尺3寸6分 |

4尺7寸7分 |

2尺7寸7分 |

2尺 04分 |

1尺7寸1分 |

1尺6寸2分 |

| 大雪11月節 |

| 大寒12月中 |

1丈8尺1寸4分 |

4尺3寸9分 |

2尺5寸6分 |

1尺8寸7分 |

1尺5寸7分 |

1尺4寸8分 |

| 小雪10月中 |

| 立春正月節 |

1丈4尺8寸6分 |

3尺9寸3分 |

2尺2寸9分 |

1尺6寸6分 |

1尺3寸7分 |

1尺2寸8分 |

| 立冬10月節 |

| 雨水正月中 |

1丈2尺3寸1分 |

3尺4寸9分 |

2尺0寸3分 |

1尺4寸4分 |

1尺1寸6分 |

1尺 08分 |

| 霜降9月中 |

| 啓蟄2月節 |

1丈05寸3分 |

3尺1寸3分 |

1尺7寸9分 |

1尺3寸4分 |

9寸7分 |

8寸9分 |

| 寒露9月節 |

| 春分2月中 |

9尺3寸8分 |

2尺8寸6分 |

1尺6寸1分 |

1尺 08分 |

8寸1分 |

7寸2分 |

| 秋分8月中 |

| 清明3月節 |

8尺7寸 |

2尺6寸7分 |

1尺4寸8分 |

9寸5分 |

6寸7分 |

5寸7分 |

| 白露8月節 |

| 穀雨3月中 |

8尺3寸7分 |

2尺5寸6分 |

1尺3寸9分 |

8寸5分 |

5寸6分 |

4寸5分 |

| 処暑7月中 |

| 立夏4月節 |

8尺3寸 |

2尺5寸 |

1尺3寸3分 |

7寸9分 |

4寸8分 |

3寸5分 |

| 立秋7月節 |

| 小満4月中 |

8尺3寸9分 |

2尺4寸9分 |

1尺3寸1分 |

7寸6分 |

4寸2分 |

2寸8分 |

| 大暑6月中 |

| 芒種5月節 |

8尺5寸3分 |

2尺4寸9分 |

1尺3寸 |

7寸4分 |

3寸9分 |

2寸3分 |

| 小暑6月節 |

| 夏至5月中 |

8尺6寸 |

2尺5寸 |

1尺2寸9分 |

7寸3分 |

3寸9分 |

2寸2分 |

用灋

植扇認其日影倒肩量其長以檢扇面

上節氣毎時之數其時刻若尺寸右半

時之間者酌量之可也

日本橋通壹丁目 近藤蔵板 |

|

|

| |

|

|

|

江戸時代の時刻表現(不定時法)

|

|

| |

不定時法とは

日の出から日没までの時間(昼)を6等分する。

夜も6等分するので、一日を十二刻に分けた時刻表現である。

不定時法では:

春分の日、秋分の日以外では一刻の長さが異なる。

春分・秋分の日の一刻は今の2時間となる。

季節により昼夜の長さが変わるので一見不便のように思えるが、

時計のない時代、昼間活動する人々にとって、太陽の高さで

時刻がわかるのは便利表現方法といえる。

例えば、東京の場合

夏至では 昼の一刻・・2時間38分、夜の一刻・・1時間21分

冬至では 昼の一刻・・1時間50分、夜の一刻・・2時間10分

9~4と数字が減ってゆく表現方法は

正子の刻(24時)、正午の刻(12時)を基準として、

陰陽の考えで陽数の最大である9の倍数の下一桁を

採ったからだといわれています。

9×1=9・・・・九つ

9×2=18・・・八つ

9×3=27・・・七つ |

|

|

|

二十四節気(にじゅうしせっき)

|

太陽の黄経15度(360÷24) ごとに、その季節を表す言葉で表現しています。

注)日付は年によって変動するのでおよその日付を入れている。 |

| 四季 |

名称 |

太陽黄経 |

月 日 |

*** |

| 冬 |

小寒 しょうかん |

285 |

1月 6日 |

寒さが本格化するころ |

| 大寒 だいかん |

300 |

1月20日 |

寒さが最も厳しくなるころ |

| 春 |

立春 りっしゅん |

315 |

2月 4日 |

春に入る日 |

| 雨水 うすい |

330 |

2月19日 |

雪が雨に変わるころ |

| 啓蟄 けいちつ |

345 |

3月 6日 |

冬ごもりの虫がはい出るころ |

| 春分 しゅんぶん |

0 |

3月21日 |

- |

| 清明 せいめい |

15 |

4月 5日 |

清々しい明るく美しい見えるころ |

| 穀雨 こくう |

30 |

4月20日 |

穀物を育てる雨が降るころ |

| 夏 |

立夏 りっか |

45 |

4月 5日 |

夏が始まる日 |

| 小満 しょうまん |

60 |

5月21日 |

万物が成長して、満ちるころ |

| 芒種 ぼうしゅ |

75 |

6月 6日 |

稲や麦など穀物の種を蒔くころ |

| 夏至 げし |

90 |

6月22日 |

- |

| 小暑 しょうしょ |

105 |

7月 7日 |

暑さが本格化するころ |

| 大暑 だいしょ |

120 |

7月23日 |

暑さが最も厳しくなるころ

|

| 秋 |

立秋 りっしゅう |

135 |

8月 8日 |

秋になる日 |

| 処暑 しょしょ |

150 |

8月23日 |

暑さが後退し始めるころ |

| 白露 はくろ |

165 |

9月 8日 |

露ができ始めるころ |

| 秋分 しゅうぶん |

180 |

9月23日 |

- |

| 寒露 かんろ |

195 |

10月 9日 |

露が凍りそうなころ |

| 霜降 そうこう |

210 |

10月24日 |

霜が降り始めるころ |

| 冬 |

立冬 りっとう |

225 |

11月8日 |

- |

| 小雪 しょうせつ |

240 |

11月23日 |

雪が降り始めるころ |

| 大雪 だいせつ |

255 |

12月7日 |

雪が激しく降り始めるころ |

| 冬至 とうじ |

270 |

12月22日 |

- |

|

日晷扇(にっきせん)の検証

東亜天文学会員:伊能忠敬研究会員:荻原哲夫氏による

|

クリック拡大画像 |

| |

荻原哲夫氏が日晷扇を見に来られた後、荻原氏から頂戴した、

Exceの計算書である。

(計算式もセルに埋め込まれているのだが天文無知の私には

理解できていない)

左はJPEGの画像ファイルであるので計算式は見られない。

基準としたのは佐原ではなく江戸のようである。

(荻原哲夫氏) |

|

|

伊能忠誨宛足立重太郎書簡

(日晷扇注文に関しての書簡)

|

| |

文政一月一二日

一簡啓上仕候 于今余寒難

去候處、被為揃、愈御安静被

成御坐、奉敬寿候 随て当方拙宅

相異候義無御坐候間、乍憚御安

念可被成候 然は、早春愚翰

差出置候 今程は相達、御披見

被成候義と奉存候 且、兼て御約束之

日晷扇出来ニ付、不取敢差上候

元来、旧冬少々出来、差上度存

候處、諸方へ懇望有之、皆々

出払申候 春ニ相成、跡少シ出来ニ

付、差上候 扇屋方定値段、右六

本ニてなん南りょう鐐壱片之積ニ御座候 先は *二朱銀のこと

為差用向も無御坐候へ共、右扇子

上ケ度、呈愚書候 其内ニは御出府

可有御坐候と、奉待候義ニ御坐候 家内一同

可然申上候様、申聞候 書外猶期

重便之時候 恐惶謹言

正月十二日 足立重太郎

伊能三郎右衛門様

参人々御中

猶以、于今寒威強候間、

随分御自愛専要ニ奉存候 此

間は御役所へ年頭御祝書被

成、拝見仕候 東(ママ)義氏も可然申上候様 * 正しくは、儀

申聞候 以上 |

|

| |

(世田谷伊能家所蔵書簡:)

解読: 伊能忠敬研究会 安藤由紀子 氏

|

|

| |

足立左内信頭(あだち のぶあきら)明和6(1769)~弘化2年(1845)、江戸時代後期の天文学者、通詞、幕府天文方、改暦事業に功績。大阪に生まれる。暦学を麻田剛立に学ぶ。寛政8年(1796年)に幕府天文方、高橋至時の下役となる。

ゴローニン事件で幽閉されていたゴローニンから松前でロシア語を学ぶ。天保6年(1835年)に失脚した高橋景保の後をついて天文方になる。渋川景佑らとともに、天保15年(1844年)の改暦事業に功績。

足立重太郎信順(あだちじゅうたろう),足立左内の子、文化11年、高橋景保の手附下役となり、文化14年、暦作測量御用手伝となる。文政3年11月19日に高橋景保が伊能忠誨の屋敷(伊能忠敬の亀島町の地図御用所)を訪れ、命じて、星図の製作がスタートする。天保8年に天文方見習になるが、天保12年父に先立ち病死。足立重太郎信順は文政7年4月15日(天王星)を本邦で最初に検出した。

伊能忠誨(いのうただのり):文化3年1806 生まれる文政10年1827 21歳没

伊能忠嫡孫、忠敬の功績が追賞され、幕府より5人扶持及び町屋敷を給し永代佩刀が許された。

幼名を忠敬と同じ三治郎という。忠敬の意を受け江戸で佐藤一齊、足立佐内に暦学を学ぶ。

忠敬の偉業を継ぎ御用所を管理する。伊能忠誨星図(の大方星図)。

忠誨は暫く江戸にと留まって勉学祖業を踏襲していたが、文政5年11月佐原村に帰郷した。祖先の遺業をまも遵り家事に専念した。しか然し、かがく家学(特定の家に代々相伝されてきた学問)は全然はつ發せず、邸内に天測諸儀を設け観測に従事し、年に一、二回は両3ヶ月程、江戸に出て研修に勉めていた。元来ほりゅう蒲柳の質(体がほっそりしていて病気なりやすい、虚弱)にて文政10年(1827年)2月12日22歳をも以ってようせつ夭折(若死に)し、翁のちゃくりゅう嫡流はた絶えた。 |

|

|

久米栄左衛門通賢について

(伊能忠敬と兄弟弟子???)

|

安永9年(1780)~1841:高松藩天文測量方、発明家、塩田開発の功労者

香川坂出の塩田の父と言われる。・・地元では親しみを込めて通賢(つうけん)と呼ばれる。

|

通賢は何と伊能忠敬と同じ麻田流天文暦学の門下生であった。

|

麻田剛立の弟子→間 重富、高橋至時

間重富の弟子→久米栄左衛門通賢 高橋至時の弟子→ 伊能忠敬

|

|

|

久米通賢は同じ讃岐の平賀源内(源内が亡くなった翌年生まれた)と並ぶ発明家でもある。(測量機器、兵器、揚水機、精米機、マッチ等)

最大の偉業は大がかりな塩田開発をわずかな年月で完成に導いたことである。その裏に精密な測量技術があったことが想像できる。

その地図作製技術を示す一枚の地図(測量図下書)が最近(2002年9月)坂出市内の老舗醤油会社の蔵から発見された。それは忠敬が四国測量を行う2年前に作成された物だという。

久米通賢は、安永9年(1780年)讃岐郡引田郷馬宿村(現東かがわ市)に生まれた(時に伊能忠敬36歳)。 子供のころから天文と地理に興味を持ち、手先の器用な子供であった。19歳で(寛政10年、1798年)大阪に出て間重富に弟子入りし、4年の間、数学と天文・地理・測量を学んだ。(父喜兵衛が没したので一旦帰国して家を継いだが、その後も度々大阪に往来し研究につとめた。

故郷に戻ってから高松藩の測量を命ぜられ、文化3年(1806年)11月より讃岐測量に当たる。26歳(1806)から測量を始め精緻な地図を成した。(伊能隊が第五次西国測量から江戸に戻った頃に当たる)

久米は優秀な技術者であり独創的な発明家であったので、讃岐測量の時に使用した測量機器は自作であったようだ。八分儀、象限儀、地平儀、星目鏡等が現存しており、久米栄左衛門(通賢)の名が入っている |

|

トランスバサール(対角線)法とバーニア法

|

久米の測量機器で独創的なのがバーニア副尺の採用である。目盛りを細分化して読み取る副尺のシステムが忠敬のものと明らかに違っていた。当時の日本では「対角斜線副尺」という方法で、忠敬もこれを使用している。バーニア副尺は既にオランダから輸入されていた航海用具の八分儀に使われていたが、久米は日本で初めてそれを測量機器に採用した。それにより読み取り最小角度は約二分となった。精度は忠敬使用物の二倍と云われる。

バーニア副尺が日本に普及したのは通賢の開発から50年後であるという。

|

|

久米栄左衛門手記に見る伊能忠敬一行の待遇

|

| |

久米手記中の、文化5年8月測量一件聴書(自筆)には松山領、今治土州に於いて伊能一行に対する贈り物及宿の待遇向き、測量用の設備として準備すべき小屋、船、人足、馬疋等の数までを細々と記してある。

文化5年8月21日丸亀で写取の測量御用につき宇和島御領聞合帳には、伊能一行に対する国境休息小屋、雪隠の設備、荷物の運搬、宿の間割、飾付、食膳及弁当の献立、舟及人足の数、幟印献上品等が記されてある所から察すると、伊能一行16人の測量班が幕府直隷の官吏として出張し公然幕府の用務を行うのであるから、予て幕府より巡測沿道の諸侯に対しては、厳正なる通牒も発せられていたので各藩は何れも、此一行に対しては万般の取扱待遇向に関して、頗る鄭重を極めたものであるから、栄左衛門は他藩に於ける待遇状況の調査をもして、一行が高松に入れば測量上の便宜を計るは勿論、且つ其一行に対する取扱待遇上にも、些の遺憾なからしめんことにつとめるという重大任務を帯びたのである。・」とある。

久米は文化5年の伊能忠敬の讃岐測量に際して、案内役として参加し、文化6年には(1809年)認められて、高松藩「天文測量方」になり、「久米」を名のることを許された。 |

|

| |

(参考文献 鎌田共済会郷土博物館資料・東かがわ市歴史民俗資料館資料、香川県情報誌かがわさぬき野) |

|

|

| |

伊能忠敬測量日記にみる久米栄左衛門に関する記述

(伊能忠敬測量日記 佐久間達夫校訂より、久米栄左衛門記載部分抜粋)

|

|

| |

| ① 同(8月)29日朝曇天。下川辺、青木、稲生、善八、昨日打止布留川村海辺より初、喜多村を経て船屋村字立石迄測、九ッ後帰宿。(我等、坂部、柴山病気。稲生出勤)讃州高松家中久米栄左衛門(菓子箱持参)來向。(西条城下)29日、伊能忠敬外二人は病気の為測量を休んだ。此日久米は伊能を宿に訪ねた。(讃岐の偉人久米栄左衛門翁 記述より) |

| ② 同(9月)20日 大曇天。多度津出立。・・・丸亀城下へ四ッ前に着。・・・岸本九太郎、久米栄左衛門来る。深更不逢。 |

| ③ 同(9月)22日 朝晴天。朝飯後、金毘羅詣。直に金光院へ立寄座敷一覧。それより松尾町 内町一同出立。・・・九ッ後丸亀へ帰着。・・・高松家久米栄左衛門来る。此夜晴天測量。・・・ |

| ④ 同(10月)4日 朝晴天。六ッ前宇足津出立。・・・久米栄左衛門、並びに郷方役人日々出勤。・・ |

| ⑤ 同(11月)3日 前夜七ッ前より大風、又曇る。・津田村出立。・午前中より又風、久米栄左衛門日々付添案内。朝夕共に出る |

| ⑥ 同(11月)9日 暁より雪。屋根は一寸、地上は五六分積る。同所(撫養岡崎村)逗留・・高松久米栄左衛門来る。同(11月)10日 同所逗留測・同(11月)11日 朝晴天。西風強し。淡州渡海難成いうに見合。久米栄左衛門帰る。四ッ後風少止というにより岡崎村出立。乗船九ッ後淡州三原郡福良浦へ着。・ |

|

|

|

平賀源内と伊能忠敬に接点はあったか

(伊能忠敬は源内の量程器を知っていたか)

|

|

| |

平賀源内は享保13年(1728)高松藩の御米蔵番の子として志度浦に生まれる。21歳の時に父親を亡くす。藩主松平より頼たか恭に認められ登用され薬草園で朝鮮人参畑を担当するが、同僚や上司の反発をかうことになる。宝暦2年(1752)長崎に遊学し、一年間本草学・オランダ語・医学・油絵を学ぶ。後に江戸行きを目指すようになり、宝暦6年(1756)家督を譲って、小伝馬町の医師せんが千賀どうりゅう道隆(田沼意次と関係が深い)を頼って江戸入りする。その後、本草学者の田村げんゆう元雄(藍水)に弟子入りし、元雄の保障で湯島聖堂の寄宿舎に入る。宝暦7年(1757)第一回物産会「東都薬品会」を会主田村元雄として開催する。江戸での活躍が高松藩五代藩主松平頼恭の目に留まり、宝暦9年(1759)9月、再度高松藩に召し抱えられる。しかし、源内は翌宝暦11年になると辞職を望むようになり、藩という枠の中での博物学者の役目は、わずか2年で終わった。その後、再度江戸入りする。物産会は5回行われ成功させている。源内の人脈は大いに広く太くなっていったに違いない。

源内と田沼意次との関係がどのようなものであったか不明だが、「田沼は高松藩松平頼恭への遠慮から幕府雇いとすることをひかえた。」が、「源内は医官の千賀道隆とその息子道有とを介して田沼とは個人的な意思の疎通までできる関係にあったようだ」という。(平賀源内を歩く・奥村正二著による) |

|

|

| |

林家との関係は湯島聖堂に寄宿しているから当然だが、源内が1759年松平頼恭に伴って帰国する際、林大学頭鳳谷から餞別の五言絶句の詩を贈られている。このことからも関係の深さが察せられる。

伊能達の母方の実家で忠敬の仮親である平山季忠は林鳳谷の門弟であり、幕府薬草園の田村元雄や平賀源内と交流があった。源内の物産会に下総産の「海鏡」(月日貝、殻表は黄白色もう一方は濃赤色二枚貝)・「石髄」(鍾乳石の一種?)などを出品している。(多古町史)

源内が江戸入りしたとき忠敬は多感な十代前半であり、平山季忠は向上心旺盛な忠敬を伴って源内に面会した可能性が大いにある。そうだとしたら多芸多才な発明王の平賀源内に魅力を感じないはずがない。医学や天文への夢もこうした中から生まれたのかも知れない。平賀源内は宝暦5年(1755)量程器(現在の万歩計のようなもの)を作っている。伊能忠敬も量程車を作っている。忠敬の量程車は第二次測量に使用されたが、路面の凸凹が激しく充分に機能しなかった。距離の測定には間竿や間縄、鉄鎖などで行っているが歩測も用いている。小さな車輪の量程車より、訓練された歩測の方が正確であったろうことは充分に推測できる。

伊能忠敬が測量に携わるのは平賀源内が量程器を作ってから25年、源内没後15年である。平賀源内は不幸な獄中死をしており、忠敬が測量に赴く頃の源内に対する社会的評価はどのようなものであっただろうか。伊能忠敬の記録の中に量程器も平賀源内の記録も見当たらない。伊能忠敬は源内の量程器を歩測にどの程度利用したのだろうか。 |

|

|

(注)モノつくり日本江戸大博覧会出品「歩度計」の説明文の中で国立科学博物館理工学研究部鈴木一義氏は

「平賀源内のものも現存し、伊能忠敬も全国測量に使用した」と書いている。 |

| |

伊能忠敬と同門の久米栄左衛門(麻田剛立門下の間重富の弟子)は平賀源内と同郷の讃岐出身で後輩である。当然ながら久米は源内の影響を受けている。久米は平賀源内の発明品である平線儀と同様のものを作製している。多彩で、発明家という点でも久米栄左衛門は平賀源内に似ている。違いは源内が江戸に出て全国区になったのに対し、久米は地方に留まったことである。

伊能忠敬と久米栄左衛門は四国測量で70日間にも亘って関わっている。測量機器や技術に関する話題はなかったのであろうか。35歳の年齢差はあるにしても、師こそ違うが同門の麻田一門であり、久米は前述したように先進の測量機器の自作を行っている。また、讃岐の測量は忠敬四国測量の二年前に行っている。測量に関する話題は当然あったと思えるのだがどうであったろう。

忠敬(幕府御用)と久米(藩の案内役)の立場の違いがそのような話題にさせなかったのであろうか。興味のもたれるところである。

田沼意次と聞くと代名詞のごとく賄賂政治が浮かんでくるが、最近田沼に対する評価は変わってきている。田沼時代は異学も認め発禁のなかった時代である。宗教書以外の洋書はかなり入ってきていたし、出版も比較的自由であった。そのような自由な時代であったから杉田玄白・前野良沢の解体新書も発刊できたし、源内のエレキテルも問題にならなかった。科学的な見方が優先され能力ある者が登用された。

田沼は幕藩体制の中に民間の活力を取り入れた。平賀源内が自由に活躍でき、伊能忠敬の全国測量が可能になる素地も田沼時代があったからこそではあるまいか。 資料協力(冨吉繁貴氏) |

|

|

| |

技術の伝承

|

|

| |

大野弥五郎:(祖父)伊能忠敬の測量器械を作った。間重富、伊能忠敬らを技術面でバックアップした。

大野弥三郎規行:(父)伊能忠敬の測量器械を作った。間重富、伊能忠敬らを技術面でバックアップした。 |

|

| |

大野規周

文政3年江戸に生まれる。1820年~1886年 通称弥三郎、法眼と号す。幕末(幕府天文方暦局の時計士)・明治時代前期の精密器械技術者。尺度、分度器、時計、等の製作技術に長じ安政2年(1855年)福井藩に技術指導のため、士分として招聘(しょうへい)される。

文久2年(1862年)幕府の留学生のおともに職方としてオランダに派遣され、精密器械技術を学んで帰国、海軍器械技師となった。

維新後は造幣作業の監督にあたるとともに、尺度・分銅・天秤・寒暖計・目盛器械・分度器・時計など近代度量衡の標準器械を作成した。

西洋精密器械技術の草分けといえる。 「国史大辞典」吉川弘文館 より抜粋

シーボルト事件などあったが、技術は政治と無関係に、しっかりとその子孫大野規周に受け継がれ、明治の近代化、物つくり(精密器械)に大いに寄与した。技術の伝承は、ずっと伊能時代から繋がっているようである。 ( 冨吉繁貴氏 談 ) |

|

|

|

千葉県史料近世編文化史料伊能忠敬書状22(3-2)について

|

| |

(潮来宮本平太夫の娘を庄作の嫁にしようと考えた「新地嫁取りに関する書状について」の考察)

伊能忠敬書状 千葉県史料近世編、文化資料一 より抜粋、ワープロ打ち直し22 (3―2)

|

|

| |

新地より中宿藤左衛門ヲ以、潮来宮本」平太夫娘を娵ニ貰ヒ申度旨、其方江」相談有之候ニ付、我等承知致し申間数、」御あいさつ被成候得共、是非ニ願くれ候様」被相頼、無拠仰遺され承知致し候、」扨宮本家柄?高田清左衛門縁組之筋、」前々ハ大家ニ而不相当ニ候得共、近年ハ困窮ニ」相成候よし、当時新地縁組随分」不苦競と存候、只庄作儀性質静(シツカ)」魯(イク)なる(ジナシ)斗にて、家事執斗才覚等」一切ニ無之候間、本家ニ而二、三年も奉公」為致、執斗方かなりニ相成候上にて、」妻も為持可申存候、其上新地も無尽金」取納り不申候而は、身上向暮し方も相分り」申間敷候、当時ハ本家、永沢本家両家共」身上向キ六ケ敷、逼塞(ヒツソク)致し候時節、」不取極の新地にて取急キ娵を取候ハゝ、」自然と物入ハかゝり、行々可也ノ相続も」無覚束候、尤庄作儀性静なる斗にて、」才覚才知も無口候得ハ、急度(キット)新地相続ノ」器量も不相分候、本家ニ而二、三年も働かせ、」心体才覚見屈ケ、其内ニ無尽ノ納り方」暮し方振合見届ケ、娵ヲ取候ハゝ」大丈夫と存候、迎(ムカイ)候上ニ而、暮し方」井ニ庄作弥不器量ニも候ハゝ、進退惟窮(シンタイコレキハマル)」と申ものニなり、外聞も其身もツマラヌ事ニ」相成候、当家の株敷相応ノ身上さへ、」借用の為ニ逼塞致し候、今三、四年も」見合、夫ニ而も身((上)□(カ))向直り不申候ハゝ、」佐原家内ヲ不残我等方江引取、是非ニ」本家ヲ大丈夫ニ相続致候様と工夫致候、」其考ニ而ハ新地此度之縁組甚以不安心と」存候、新地両人より無拠相談を差留様ニ而、」甚気之毒ニ候得共、身上ノ浮沈一大事之」事ゆへ、我等存寄無遠慮申遺し候、」右之段新地御両人、名主藤左衛門又庄作へも」能々御申談し可被成候、尤宮本ノ娘当十四才ニ」御座候よし、是も二、三年相延候而も宜候、」夫共取急キ姻婚致し、其後身上向」差支、致難儀候而も不苦と被致覚悟候」ハゝ、無是非候間先方ノ存寄宜候、下拙ハ庄作儀」二、三年相タメシ不申候而ハ安心不致侯、」猶追々可申入候、以上

十二月十日

伊能勘解由

妙薫殿 |

|

| 新地とは: |

伊能茂左衛門宅付近を新地といった。

伊能七郎右衛門豊秋の次男が新地に分家する。庄作を養子にしようとした。 |

| 庄作とは: |

忠敬の兄、神保貞詮の二男で測量隊に供侍として同行した神保庄作(延宜)と推測できる。

伊能忠敬測量日記では庄作、旅中日記(注)では庄助とある。 神保庄作のこと

|

| 潮来宮本平太夫について |

注)愛媛県歴史文化博物館 研究紀要 第6号 「伊能測量隊員旅中日記(上)」安永純子氏: 宮本家は代々、平右衛門又は平太夫を名乗っている。忠敬近傍の年代では

9代 平太夫俊道(文化12年3月16日没)(1815年)

10代 平右衛門高重(天保9年5月10日没)(1838年)高田村宮内清右衛門正壽の第4子、

11代 尚一郎(茶村)(文久2年6月25日没)(1862年)である。 |

高田清左衛門筋

について |

高田・宮内家は代々清右衛門を名乗っているが、十世正賢(正壽)(文化5年(1808)12月2日没、72歳)は、後妻の父が御殿医(遠江浜松坂輪玄瑞)であった関係で老中田沼意次を介して印旛沼・手賀沼・長沼の干拓を手がけるが巨資を投ずるも田沼が失脚し失敗に終る。その後、長男定膺に清右衛門を譲り隠居して清左衛門を名乗り浜宅と称した。

書簡どおり清左衛門とすれば十世正賢(正壽)以外に清左衛門を名乗った者はいない。

高田清左衛門筋とは高田村「十世宮内清右衛門正賢(正壽)」である。

正賢(正壽)の長女ウタが宮本家九代平太夫俊道に嫁すが子が無く、俊道の妹阿連以を養女とし、ウタの弟高重(三男)が婿養子となり十代平右衛門を継いだ。 |

10代

平右衛門高重の子 |

長女: ミヨ 、 長男: 鼎吉(篁村) 、 次男: 尚一郎(茶村) 11代を継ぐ

2女: ミチ 、 三女:ミヤ の5人がいる |

| 結論の宮本家娘 |

次男尚一郎(宮本茶村)の長女: たに |

| |

書状の娘14歳とは誰か |

|

| |

書状の娘は高重の子 長女ミヨ、二女ミチ、三女ミヤ、あるいは 次男尚一郎(茶村)の長女 たに のいずれかと考えられる。

忠敬書簡は妙薫宛てなので、1810年代(妙薫に改名した年)以降1818年(忠敬没年)までの8年間である。尚一郎(茶村)は1793年生まれなので、1810年前半は20歳前後であり、当時14歳の父とは考えられない。従って、高重の子 長女ミヨ(美□)、二女ミチ(美知)、三女ミヤ(美也)、が推測できる。記録によると二女ミチは文政2年9月29日(1819年)11歳で亡くなっており、年齢から見て当たらない。

当然三女はさらに年齢が若く該当しない。よって長女 ミヨと考えられる。長女ミヨは高田村宮内清右衛門十二世胤繁の配となっており、三女ミヤは上総椎崎村布留川甚左衛門に嫁し、明治36年に没している。

結果的にこの縁談は成立しなかったことになる。 しかし、この年代以前では宮本家から阿留世が伊能茂左衛門家七代景良(魚彦)に嫁している。

延享4年17歳で没している(正定院遊観玉泉大姉)。宮本家からはその後も9代伊能茂左衛門家をついでいる |

|

|

|

|

マリン・クロノメータ(海洋経線儀)

|

| |

ヨーロッパは15世紀に入り大航海時代を迎えた。ポルトガルが艦隊を次々と派遣しアフリカ西海岸を南下し喜望峰を発見した。

バスコ・ダ・ガマはインドに到着、マゼランは南ルートにより3年かけて世界一周を成し遂げた。新大陸の発見は植民地時代の幕開けとなった。海洋輸送が活発になると、航海上位置を知ることはますます重要なこととなった。

大航海時代にはコンパスや機械式の時計が使われるようになったが精度が悪く、経度を正確に知る術を持っていなかった。

18世紀に入ると、海の主役はイギリス、フランス、オランダに移り、イギリスは北アメリカ、アフリカ、インドを手中に収め、更に南に新大陸を求めた。しかし、経度の正確な測定が出来ず、海難事故は絶えることがなかった。

1714年イギリス議会は制度の高い経度測定法の発見者に2万ポンドの賞金を出すことを決めた。それに成功したのがイギリスの時計技士ジョン・ハリソンである。1761年に経度にして9分30秒という驚異的な精度の高い海洋で使用できる時計を完成させた。それはマリン・クロノメータ(海洋経線儀)と呼ばれた。クロノとはギリシャ神話にでてくる時間の神クロノスに由来している。

現在、時計はクォーツに電波時計、位置の確認にはGPSが使われる時代である。おもちゃの時計でも月差10数秒であり、精度にすると99.999%以上である。 |

|

|

翁(忠敬)の時代、時計の精度はどれ程か

|

|

| |

垂揺球儀(すいようきゅうぎ)

伊能忠敬が使用の垂揺球儀は振り子時計である。

麻田剛立らが中国の「霊台儀象志」の垂球の説明から考案したと考えられている。

剛立の高弟であった間重富は垂揺球儀等の観測用機器を考案・改良しただけでなく、

伊能忠敬らが使用した測量機器を作らせるなど、私財を投じて協力した。

忠敬の使用した垂揺球儀の精度については定かでないが1日の振動数5万9090回と云われている。1分間に約41回のゆっくりした振動である。誤差は文献などにより1日数秒程度であったとされる。

しかし、その程度では正確に経度を測定するには充分でなかった。

そこで忠敬は全国各地の南中時の星の高度を測り、江戸黒江町の自宅で測定した同じ星の南中高度との差から計算により求め補正した。

そのために江戸滞在中は多くの星を観測し恒星表を作っていた。 |

|

|

|

星の位置の表し方

| 地平座標系 |

特 徴 |

観測者基準の座標系で高度と方位で表わす。わかり易い反面,地球の自転の関係で星は刻々

動いており、同じ星であっても観測位置、時刻により一定しない。

|

| 決め方 |

地平線の高度を0度、天頂の高度をプラス90度、地平線下をマイナスで表した。

|

| 赤道座標系 |

特 徴 |

観測地や、時刻によらず星の位置を表せる。

|

| 決め方 |

地球の赤道面を天方向に延長して考え、赤緯とする。春分の日、太陽の登る方向を0度とし

東側へ目盛りをふり360度を表す。

通常360度を24時間で表現する。(1時間は15度に相当 )

|

|

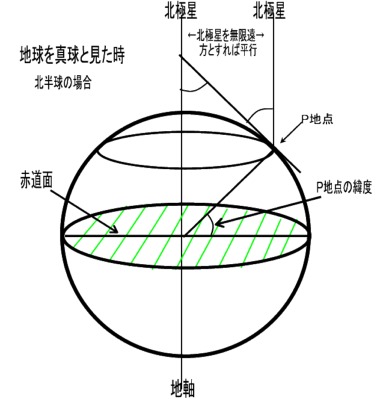

緯度について

|

P地点の緯度とは

左図のようにP地点より地球中心部に向けて降ろした垂線が、赤道面(地軸の中心で直角に交わる平面)と成す角を云う。

厳密には地球は真球ではなく、回転楕円体なので垂直線の偏りの分だけ違った緯度を示すことになる。

(地理緯度と天文緯度と分けて表す)

測定法

図のように北極星は無限遠方とすれば、地軸と北極星を見る方向は平行となるので、水平線と北極星を仰ぐ角度が緯度となる。また、江戸黒江町の自宅で測定した同じ星の南中高度との差から計算により求め補正した。

( 翁の時代の測定法 ) |

参考 測量とは、中国の「測天量地」という言葉に由来し、江戸時代にはじめて使われたという。

伊能隊は、昼の測地を、夜の天測によって経・緯度を確認しながら、データの補正をした。 |

|

経度について

|

|

東経、西経、経度

経度とは英国旧グリニジ天文台を通る子午線(注①)を0度として

東側へは東経、西側へは西経と呼び、180度は経度180度と呼ぶ。

注① 子午線とは地軸を含む平面と交わる線を子午線という。

子はネズミで方角では北を、午はウマで南を意味する。

子午線とは南北線ということになる。

測定法

経度の基準となる地点(叉は経度の明らかな地点)と任意の測定地点の太陽の南中時刻や特定の星座の見える角度が同一になる時刻等の時間差を測定して求める

1日は24時間なので360度を24で割ると、1時間は経度15度に相当する。1分は経度15分、1秒は経度15秒となる。 |

赤道付近の地球の円周は約4万キロメートルなので時間1秒は距離にして460メートル以上にもなる。

従って経度測定には正確な時計が絶対条件となる

佐原市にある伊能忠敬記念館には翁(忠敬)による日本列島の地図と人工衛星ランドサットの日本列島の写真が重ね合わせて見られるようになっている。

これを見ると、当時の測量技術が如何に正確であるかがわかり改めて感心させられるのだが、詳細に見ていくと南北方向には極めて正確だが、東西方向はそれに比べると見劣りする。経度の測定が緯度測定に比べて難しかった為であろう。 |

|

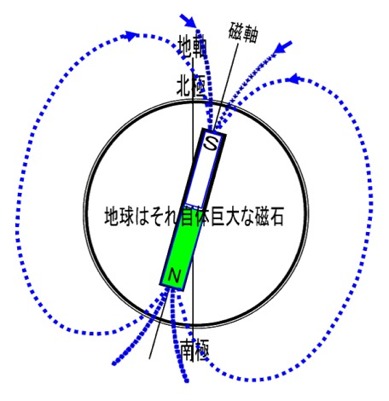

地磁気について

|

|

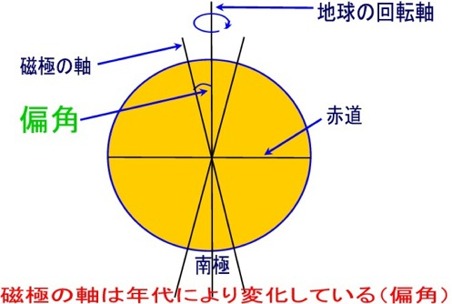

地球はそれ自体巨大な磁石である。

地球がなぜ巨大な磁石となっているのかについては諸説があり、現在まだ解明されていない。

磁石にN極とS極があるように地球にも磁極がある。

方位磁石が北を向く方をN極と定義しているので、北極側がS極に南極側がN極になる。 |

|

磁力線はN極から出てS極に入ると定義している。

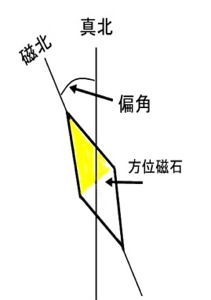

図で示すように、地球の回転軸である地軸と磁極の軸とは一致していない。

従って下図に示すように、方位磁石は真北を指さず差を生じる。

これを偏角という。

偏角は当然高緯度になるほど大きくなる。 |

|

地磁気の大きさと向きは一定しておらず厳密には日々変化している。

大きくは数十年以上のタイムスケールで変化している。地磁気変化の要因として、

地殻活動によるものと太陽活動によるもの等が考えられている。

日本地理院の2万5千分の1及び5万分の1の地図には偏角が書き込まれている。 |

|

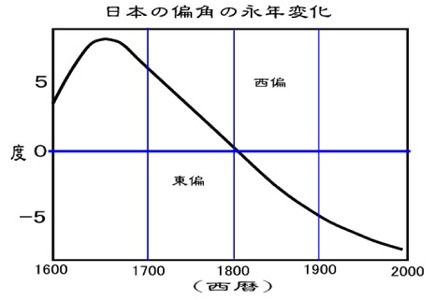

伊能忠敬(翁)の時代偏角はどうであったか

|

|

| |

大きくは数10年以上のタイムスケールで変化している。

地磁気変化の要因として、地殻活動によるものと太陽活動によるもの等が考えられている。

日本の偏角は図に示すように四百年間に10度以上の変化を示しているが、翁が測量を行った1800年付近は偶然にも偏角が0に近く、方位磁石は、ほぼ真北を示していたものと思われる。

伊能忠敬(翁)は方位磁石の偏差が生じる理由は磁石の精度にあるとの信念を持っていた。 |

|

|

|

日本名所客遊詞草に見る佐原伊能家伊能忠敬

|

|

|

| 伊能忠敬翁記載部分 |

| |

伊能忠敬追贈に関連して佐野常民と伊能節軒の関わりについても触れている。

注)伊能忠敬研究会誌2009年57号名著「伊能忠敬」ーその時代と人脈(1)前田幸子氏を参照されたし。

佐野 常民(さの つねたみ)1823年2月8日(文政5年)~ 1902年12月7日

.佐賀藩士、明治期元老院議員、日本赤十字社の創始者、官職は枢密顧問官、農商務大臣、大蔵卿。勲等は勲一等。爵位は伯爵。

伊能節軒(いのう せっけん)~1886年

伊能茂左衛門家10代目当主:当時佐原町最有力者。忠敬の嫡孫忠誨誨の病死で絶えた伊能三郎右衛門を、節軒の次女いくに海保長左衛門の3男景文を配して再興した。 |

|

|

|

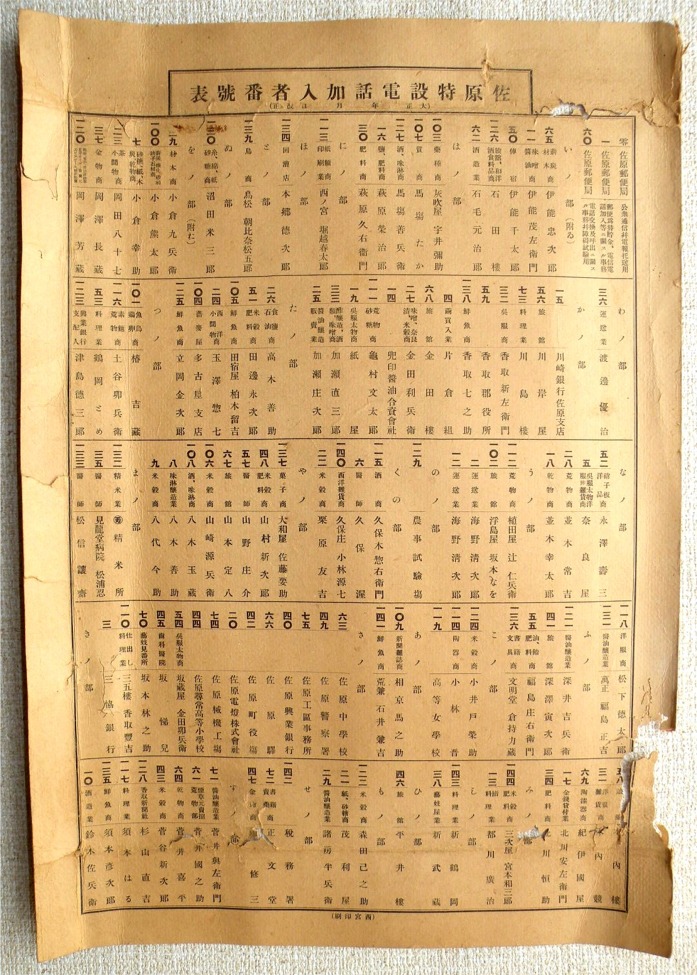

佐原町電話番号表(大正時代)

残念ながら「大正 年 月 日改正」 とあり年月日が読み取れない

|

| |

伊能茂左衛門家、はじめ121件の番号が記載されている。 |

|

| |

公的なもの・・郵便局関係、郡役所、町役所、学校関係、警察署、駅、銀行など業種では醸造業(10)、旅館(7)、医師(5)、料理屋(5)、米穀、麵、薪炭、材木、酒、和洋食材、魚、砂糖、塩、茶、呉服、洋服、糸、綿、、、小間物(和洋)、金物、陶器、質屋、、肥料、紙、印刷、運送、繭、書籍、文具、、新聞雑誌、薬、芸妓置屋等など。すべての業種がある。全体として都市としての体裁が整っ知ることが見て取れる |

|

|

|

| ゴロヴニン事件の背景と経緯 |

|

1.寛政4年(1792)9月24日、海軍士官アダム・ラックスマン一行は、ロシア皇帝の正式な遣日使節として帆船エカテリーナ号でオホーツク港を出港、漂流民・大黒屋光太夫(注)を伴って10月20日に根室に入港した。ラックスマンは漂流民の返還を示し、来日目的を告げ通商を求めた。(第1次使節)

松前藩と江戸幕府から根室へ交渉の役人が着たが、交渉は松前で行われた。幕府松平定信は交易を拒否したが「信牌」(長崎入港許可書)を与えた。ラックスマンは今後、長崎へ入港することを約束して、漂流民を引き渡して、寛政5年(1792)8月函館から帰国した。

2.文化元年(1804)ロシア皇帝の重臣レザノフは第2次の使節として、仙台の漂流民4人を伴って軍艦ナジデダ号で長崎に来航した。その際レザノフは11年前にラックスマンが松前で与えられた信牌を持ち、皇帝の国書を携えていた。幕府に開港と交易を申し入れたが、幕府は長崎で半年にも渡ってレザノフ一行を町外れに軟禁状態にしたあげく通商拒否を言い渡した。レザノフは持病も悪化し漂流民を引き渡しただけで帰途につくが、憤激した部下たちは千島の択捉や樺 太に上陸して番所を襲撃したり、日本船の積荷を略奪したりした。これにより、日本の対ロシア感情は急速に悪化した。危機感を抱いた幕府は、北方の守りを固めるため樺太や千島の探検を進めた。松田傳十郎や間宮林蔵の樺太探検はこのような事情の下に行われた。

3.文化8年(1811)千島列島南部の測量のため択捉島にやって来た海軍士官ゴロヴニンら八人が捕らえられ、函館に護送された後、松前で2年3ヶ月にわたって幽閉される。(ゴロヴニン事件)

4.部下のディアナ号副艦長リコルドは、ゴロヴニン救出のため、逆に観世丸の高田屋嘉兵衛を拉致した。高田屋嘉兵衛とリコルドの努力が実り、双方の捕虜が釈放される。ディアナ号が函館に入港し、ゴロヴニンらを乗せ帰国した。ゴロヴニンは帰国後に『日本幽因記』を出版した。

『日本幽因記』に見るゴロヴニン事件

ゴロヴニン事件が鎖国状態にあった日本に与えた光の部分について、(通詞との交わり)と(『日本幽因記』の西欧に与えた影響)と題して、この二点について、宇都宮大学教授・松木栄三氏の論文「ゴロヴニンの『日本幽因記』と仏露辞典・歴史の周辺(3)」より、抜粋して再構成した。「 」の隷書部分はすべて、松木栄三氏の論文より抜粋し校正したものである。

1.通詞との交わり

2年3ヶ月にも及ぶ幽閉生活を記した『日本幽因記』の中で「特に優秀だったのが松前奉行の命令でロシア語学習のため頻繁に彼のもとにやってきた村上貞助、それに江戸幕府から派遣されてやはりロシア語学習をめざしてきた蘭学者でオランダ通詞の馬場佐十郎や幕府の司天台暦局の数学者で暦法家だった足立左内である。」「村上貞助はたちまちロシア語会話を学び取ったし、馬場佐十郎はもともと大黒屋光太夫(注)からロシア語を学び、そのうえ熱心だったから確実にロシア語をマスターしたらしい。」「この通詞は27歳の青年で記憶力に優れていた。既にヨーロッパの一国語の文法を知っていたので、彼はロシア語でも急速な上達を示した。私は記憶だけを頼りに彼のためにロシア語の文法書を書いてやった」「馬場は独自の露和辞典を作成し、ゴロヴニンとの話で知らないロシア語が出てくると、そのロシア語に対応するフランス語をゴロヴニンに質問し、オランダ人から入手したであろう蘭仏辞典で自分が知っているオランダ語でロシア語の語彙を確かめ、自分の露和辞典の語数を増やしていったのである。」「要するに、ロシア語→フランス語→オランダ語→日本語というプロセスでロシア語の意味を確かめ辞書作成を行ったのである。」「馬場が文化11年に出した『魯語』という露和辞典は、ゴロヴニンの助けを得て完成したものである。」「ゴロヴニンらの帰国が決まったあとも、足立左内(ゴロヴニンは彼のことをアカデミーク=大学者と呼んだ)や貞助や馬場は毎日のようにゴロヴニンを訪ねて知識を吸収しようとした。」「ゴロヴニンはこう書いている。(昼食持参で朝から晩まで座り込んでいた。)彼らはディアナ号の来航までに、それぞれ自分の学問の分野で、できるだけ多くの知識を我われから習得しようと努力した。」「なかでもオランダ通詞[馬場のこと]はタチーシチェフのフランス語辞典から数ページを書き写し、その辞典のフランス語のロシア語説明を日本語に訳そうと思い立った。こうしておけば永久にわからずじまいに終わる多くの言葉の意味を知ることができるからだと言った」「ゴロヴニンは日本人たちの熱心で執拗なロシア語の勉強につき合わされて閉口したエピソードや、馬場がロシア語の種痘に関する小冊子を翻訳し完成させた話なども記している。」「幕府側はゴロヴニンらの釈放のおりに相当の対価を支払ってでも譲り受けるよう命令している。」「おそらく馬場たちの熱意に感じいったのであろう。ゴロヴニンはほかの書籍とともにタチシチェフの仏露辞典を馬場や足立に贈り、結果として幕府天文台の蔵書になった。帰国まじかになった頃に「いつも我われに付き添って好意を示してくれた人々に、われわれの書籍や所持品をみんな贈呈したい」と馬場たちに述べ、実際の別れのときになって「親しんだ日本人たちと別れるにあたって、厚意に応じてみんなにいろいろな贈物ものを分け与えた」とし、書籍、地図、地誌、絵画などを贈った事実を書いている。」

忠敬の在籍した天文方は高橋景保の時代に蛮書和解御用局が設けられ、天文、暦、数学、蘭学、通詞等が集められていた。それは我が国の最先端のアカデミックな集団であったに違いない。『日本幽囚記』からは当時の通詞たちが、貪欲なまでに西欧の知識を吸収しようとした様子が読み取れる。明治に繋がる近代化は既に彼らから始まっていたのである。

2.『日本幽囚記』の西欧に与えた影響

「ゴロヴニンは帰国後、日本での体験を『日本幽囚記』に記して出版し、やがて独・仏・蘭・英語にも翻訳されて西欧でも大変評判になった。」「日本人を勤勉で教育のある優秀な民族として好意的に描き19世紀欧米人の日本認識をつくる重要な情報源の一つになった。」

「幕末に来日したペリーもプチャーチンもこの本を読んで、日本に関する予備知識を深めていた。」という。

鎖国の時代に、このような形であったが欧米とつながっており、日本を正当に世界に知らしめたことにおいて、光というべきことではないだろうか。

松木栄三氏は「19世紀に関する限り、江戸時代の日本を西欧からまったく隔絶された社会のように考えるのが間違いなのがよくわかる。」と述べている。

注)大黒屋光太夫:現三重県鈴鹿市南若松町生まれ。江戸に向けて船出したが漂流しロシアに助けられる。10年を経て寛政4年(1792)第1次ロシア使節ラックスマンが日本との交易を求めて根室に来航した際、日本側に引き渡される。幕府の命で江戸に暮らし、江戸の文人や蘭学者と交流し、ロシア地図の翻訳を助けたり、幕府のオランダ通詞・学者だった馬場佐十郎や足立左内、さらには渡辺崋山などにもロシア語をおしえたりしている。日本とロシアとの国際文化交流の先駆者である。文政11年(1828)享年78才。 |

|

|

|

| |