1590年

清康押

小三郎長町七段昇 百姓頭状 |

|

注:宮本茶村の加筆

左の物と2通は同時の物なり |

|

|

当館所蔵資料から推察する潮来・銚子地域の利根水運の盛衰

1616年佐々若狭の守書&1620年仙台米及材木運送書から利根川東遷(1654)以前の水運を考える

下の2つの資料は常陸資料にも下総旧事にも採録されていない資料である

|

|

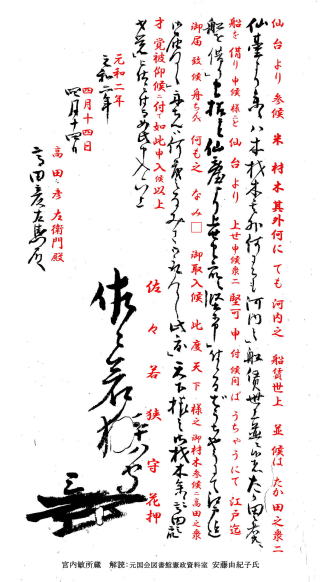

仙台米及び材木運送書

1620年: 元和六年申二月二五日

1620年の文書では海路で直接銚子まで運ぶ 1620年の文書では海路で直接銚子まで運ぶ

(銚子ルート)が検討されている。

「従来の河内回し潮来・鉾田並の運賃なら銚子ルートで

高田の衆に運ばせろ」と書いている。

ここでも仙台と高田の深い関係があったことが窺える。

(注)安藤氏解読文では「いたこほこたるみ」となっていたが地名(潮来・鉾田)であるので「いたこほこたなみ」とした。

|

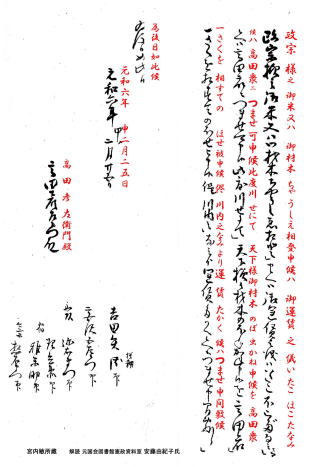

佐々若狭の守書

1616年: 元和二年四月十四日

1616年仙台藩の米・材木は河内回し(潮来・鉾田ルート)で

江戸に運ばれた。高田の衆(現銚子市高田町)が

深く関わっていたことが分る。

注:安藤氏の解読では元和六年(1620)となっているが

元和2年(1616)が正しと思われるのでそのように

記述している。根拠の詳細表示

伊達家よりの目録・拝領品等 |

解読: (伊能忠敬研究会 安藤由紀子氏による)

|

| |

解読文

仙台より参候ハ、木材木其外何にても、河内之」船賃世上並候は、たか田之者共ニ

船を借り申候様ニと、仙台より上せ申候衆ニ、堅可申付候間、ばうちゃうにて江戸まで

御届致候 船賃は何も之なみ□御取入候 此度天下様之御材木参候ニ高田之衆、

才覚被仰候ニ付て如此申入候以上

元和二年-四月十四日(管理人注あり) ------- 佐々若狭守(花押)

高田彦左衛門殿

政宗様之御米又ハ御材木ちゃうしえ相登申候へハ御運賃之儀ハ、いたこほこたるみにて候へハ

高田衆ニつませ可申候 此度川せにて、天下様御材木のぼ(虫)かね申候を、高田衆

一さくを相すて、のほせ被申候侭、川内之なみより、運賃たかく候ヘハ、つませ申間敷候

為後日如此候

元和六年申二月二五日 吉田 矢衛 印

宮沢五左衛門 印

弥右衛門 印

理兵衛 印

宿 雅衛助 印

?? 惣右衛門 印

高田彦左衛門殿

(安藤由紀子氏の注)

◆ ばうちゃう・・・・・・・房丁(米100俵ほどつめる小回りの利く船)のこと

◆ 高田彦左衛門・・・・下総国高田村の彦左衛門の意、

(宮内家3世と5世のみ彦左衛門を名乗った。他は清右衛門を名乗る)

◆ ちゃうし・・・・・・・・・現千葉県銚子のこと

◆ 佐々若狭守・・・・・・仙台藩士と思われる。

(管理人の注)

◆安藤氏解読では元和六年となっているが、ここでは元和二年とした。(根拠の詳細表示) |

| |

水運による潮来の繁栄は元禄時代(1688~1704)がピークか)

文書は1616年で潮来繁栄以前のものです。 |

| |

|

| |

|

- -  |

| |

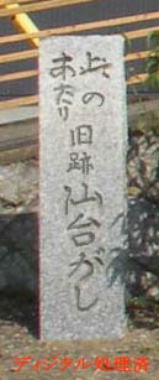

潮来市:前川に架かる水雲橋(上、左) |

前川旧仙台河岸付近(右) |

|

写真の説明

現在、前川は常陸利根川と鰐川を結ぶ運河です。写真左は常陸利根川側の前川に架かる水雲橋です。

ここ辺りはあやめ園があり潮来観光の中心的場所です。遊覧船も発着しています

水雲橋から鰐川沿いに数キロ行ったところあたりまでには東北諸藩(仙台藩、津軽藩、南部藩)の河岸がありました。

写真右端は旧仙台河岸跡です。現在は小さな公園になっています。 |

◎1616年文書から潮来に蔵屋敷が設置される34年も前、利根川東遷より約40年も前に水運により、東北諸藩の米、

材木等が内川廻しで江戸に運ばれていたことがわかります。

それに高田の衆(旧下総国高田村:宮内清右衛門家)が関わっていたことは驚きです。

1616年文書「仙台米・材木運送書」は内川回しで、仙台からの年貢米や材木などの荷を茨城県那珂湊~

涸沼川~涸沼~一部陸送~鉾田~北浦を経て潮来に集め、(前川の河岸か)船を変えて利根川の水運を利用して

江戸に運ばれたことを示しています。

◎1620年文書から、仙台藩では海路で直接銚子まで運ぶルートが検討されていることがわかります。

銚子ルートが内川の運賃並であるなら、高田の衆に運ばせろと命じています。

◎1649年(慶安2)に仙台藩の潮来蔵屋敷(世話人:窪谷庄兵衛)が置かれました。

◎ややおくれて津軽藩の潮来蔵屋敷(世話人:宮本平太夫))が置かれました。

参考_水運つながりのご縁:考証学者宮本茶村は平太夫家で、高田村清右衛門からの婿養子の2男です。詳細

◎1654 承応3年に利根川の東遷が完了しました。 (赤堀川が通水し利根川の水が銚子から太平洋に流れ出た)

後に、元文年代(1736~1740)に大洪水で利根川の本流が佐原に移り、潮来の中継港としての機能が低下するにつれ

銚子廻りのルートが主流になっていきました。(東北~銚子~潮来~江戸、潮来を経由しないルート)

| 仙台藩の米・材木を、水戸藩領内で、下総国の高田村の衆が江戸まで運ぶことができたのでしょう。 |

高田の衆はどこで荷の積み替えをしたのでしょうか。船から船が主であったのでしょうか。所蔵資料からは分かりません。

高田の衆の地元(現銚子市高田町)の高田河岸が整備されたのは天明の飢饉(1782~1788)の際の救済事業です。

それ以前に本格的な高田河岸はありません。高田の衆の船は潮来などに常駐していたのでしょうか。

それとも連絡を受けて、潮来まで出向いて商売をしたのでしょうか。

千葉氏の時代からの利根川周辺の津の権益を徳川時代になっても残しつつ商売をしていたと考えられます。(管理人推測)

◎ご教授をお願いいたします。(管理人)

|

国土地理院地図潮来市部分に仙台河岸跡を加筆 |

| 東北諸藩から江戸への輸送ルート |

常陸の国絵図(越川行雄氏所蔵)に加筆

赤:東北諸藩~那珂湊~涸沼~鉾田~潮来~江戸 (1616年書状ルート)

注:慶安4年(1651)以降からは涸沼海老沢~鉾田~潮来~江戸 ルートも考えられます。

緑:東北諸藩~銚子~潮来~江戸 ルート(1620年書状のルートか)

注:1736~41年、元文年代は大洪水で利根川の本流が佐原地方に移ると

東北諸藩 ~ 銚子 ~ 江戸 ルートか(銚子ルート)

東北諸藩 ~ 海路直行 ~ 江戸(大廻しルート)も。

◎ご教授をお願いいたします。(管理人)

|

~ 素人管理人の感想 ~ |

1、概ね千葉氏の影響下にあった時代(ここでは1500年以降)の水運

①旧高田村の延命山地蔵院「縁起・寺伝・法灯」に「明応9年庚申(1500)高田邑毛鶴間に宮之内修理亮貞直なる豪農にして漁海漕運等を営む長者ありて・・・」とあります。この「縁起・寺伝・法灯」中の「漁海漕運」は「水運」を示唆していいるのではないか。

②海上城主であった海上胤富が千葉介胤富になると、清右衛門家は [諸役免許状」、「安房・上総・下総許商売状」、「三川田状」などに見られる特権を得ています。海上城主時代の胤富との関係はどうだったのでしょうか、気になります。

③交易の範囲は、房州/上総/下総/常陸を含め広範囲であったと思われます。

(この時代は概ね千葉氏の影響下で特権を与えられての水運か)

2、徳川氏の治世・利根川の東遷以前(千葉氏時代の権益を残し徳川氏の治世へ移行か)

①徳川氏は入府直後の1594年(文禄3)に江戸湾に流れ込む「会の川」の締め切りをしています。当初から治水事業を重要視したことがわかります。

②1609年、幕府は銚子川口工事を米沢・秋田・相馬藩などに命じています。上杉年譜に記録がありますが工事内容は不明です。

港湾工事と考えられていますが銚子にも記録はありません。年貢米輸送を意識したとすれば利害関係のある東北諸藩に命じていることも納得できることです。

③1616年(元和2)の「仙台米・材木運送書」は水戸藩により開拓された「潮来・鉾田ルート」で、「運賃が世間並なら高田の衆に運ばせろ」と仙台藩の役人に命じています。(「世間並運賃」の表現から他業者の存在があったことがわかります)

廻船東廻りの初見は1614年(慶長19)で「盛岡藩の蔵米が三陸沿岸から江戸に廻漕」とありますので、この書状は潮来・鉾田ルートが開発された2年後頃と推測できます。(高田の衆が仙台藩からの米・材木輸送に、当初近くより深く関わっていたことがわかります)

④1620年(元和6)の仙台米・材木運送書は仙台より海路で直接、銚子まで運び、その後、高田の衆に江戸まで、房丁(ぼうちょう:100俵ほど積める船)で運ばせろと命じています。運ばせる条件は「潮来・鉾田ルートの世間並運賃」です。

「銚子」の名称が使われた時期について、 今までは、銚子港沿革調(宮内君浦):「銚子ノ名称ハ港口ノ形状ヨリ出テタルモノナレドモ、何レノ頃ヨリ称ヘシヤ詳ナラズ、其ノ名称ヲ解釈セシコトノ旧記ニ見エタルハ、紀州有田郡広村崎山治郎右衛門影堂ノ銘ニ海上郡三崎庄有銚子浦蓋州之北睡常之南疆有洪川、源遠流広水之注干海處酷迫迮�而、似銚子之出於其口所以世俗喩之為浦名也ト・・」、「此文ハ宝永二年撰」とあるので1705年ごろ迄には「銚子」がt使われたいたとされていました。しかし1620年の仙台藩書状に「ちゃうし」という地名使われていることから、今までより85年以上前から広く使われたことが分かります。

また、1620年頃、仙台藩において「銚子ルート」が検討され始めたことがわかります。

銚子ルートの提案者は高田側か、それとも仙台藩か。

(1616年、1620年とも下総国の高田村が仙台藩から優遇を受けています)優遇された理由は何か。(千葉氏時代からの繋がりが残っていたから?)

⑤「正保期(1644~48)、仙台藩銚子廻米次第に多くなる」(銚子港沿革調)の記述があります。

しかし、潮来繁栄の象徴、潮来蔵屋敷はこの時期になく、1649年になって仙台藩の蔵屋敷(世話人:窪谷家)が置かれた。少し遅れて津軽藩の蔵屋敷(世話人:宮本家)が置かれている。蔵屋敷は東遷事業が完成する5年前になって建ちました。

(この時期は潮来経由中心の水運か?)

3、利根川の東遷完了後

①1654年、利根川の東遷工事が完了しました。同年、仙台藩は銚子荒野村に陣屋をおき吏員を常駐させていますが東遷後も東北諸藩の廻船が潮来にも着船しています。

(潮来、銚子両立の時代か?)

②1671年銚子は幕府の御城米船の指定寄港地になりました。 (銚子の躍進の兆し)

③1684~87年「廻米船の潮来着岸が減少し、銚子への廻米船入港体制が確立した」(斎藤 善之)の記述 (潮来と銚子逆転か?)

④元禄年間は潮来の最盛期と云われる。1700年(元禄13)の潮来商人の水戸藩への献金額が藩全体の3分の1を占めています。(因みに宮本家3000両、窪谷家1300両といわれる)

事例を年表にすると潮来衰退の兆しが読み取れるのだが結果が現れるまでにはタイムラグがあるようです。

⑤1736~41年、元文年代は大洪水で利根川の本流が佐原地方に移るとある 。 (潮来は中継港としての機能を失う)

⑥1752年、潮来の津軽屋敷が廃止される。 (潮来の衰退が決定的?)

しかし、銚子ルートや大廻しが主流になっても内川回しの荷は一定量ありったことが分かっています。(茨城町史)参照:涸沼海老沢

⑦1782年、老中田沼意次が印旛沼干拓工事着手すると、10世清右衛門正尋は後妻の義父、遠州浜松の坂輪玄瑞(田沼公の御殿医)を介して干拓事業に参入しました。

⑧1783年、浅間山の噴火。長期にわたる天明の大飢饉。高田村名主清右衛門正尋は天明の飢饉の救済普請で高田に船入場をつくりました。(高田河岸)これ以前に旧高田村に本格的な河岸はなかったと記述されています。しかし、手広く廻船業を営んでいます。

千葉氏時代から得ていた河岸の権利などで(潮来に見られるように)商売(廻船業)をしていたと推測できます。

⑨1786年天明6年7月の大洪水で田沼の干拓事業は御破算になりました。 (田沼公が失脚、干拓工事も中止となりました)

清右衛門家の危機:記録に「巨資を投じるも初志貫徹できず・・・」とある。義父の坂輪玄瑞が自刃におよび、10世正壽は清右衛門職を長男に譲り、隠居分家し清左衛門濱宅を名乗りました。その後も清右衛門家は名主や廻船業を継続し明治を迎えましたが家勢はかなり衰えたと思われます。

記録にある「巨費」はどこから捻出したのでしょうか。権益の譲渡などではなかったでしょうか。そうであったとすれば高田の衆が水運を継続していくためには、自前の高田河岸が必要だったことになります。(管理人の妄想)

⑩1851年嘉永4、高田河岸:宮城家が分家独立し廻船業を始めました。(宮城家文書)、(斎藤善之)

⑪銚子の衆の活躍: 1858年安政5年仙台藩(信太清左衛門、信太権右衛門)、米沢藩(卯月庄蔵)、相馬中村藩(宮内与惣左衛門)岩城平藩(行方屋庄兵衛)棚倉藩(行方屋庄兵衛)常陸笠間藩(寺井市郎兵衛)などが活躍しました。

⑫高田河岸は利用者により維持管理され、明治・大正・昭和まで使用されました。

⑬幕末期の清右衛門家の廻船業は清右衛門家(本家)と清左衛門濱宅(分家)の2家で行われていました。

参考(日本歴史地名体系12(千葉県の地名)高田河岸P626,7(塙家文書)

⑭高田村での水運は宮城家の躍進で明治期を迎えました。 (宮城家の躍進)

4、明治以降(銚子の水運は躍進の時代から、急速な衰退期を迎えました)

地形変化:利根川河口部(茨城県側波崎)は砂州が成長し浅瀬になっています。1801年測量の伊能忠敬大図にも大きな円形の浅瀬が書かれています。幕末、銚子を訪れた吉田松陰の手記にも、茨城波崎側は浅瀬、銚子側は岩礁が多く自然の要害になっていることが書かれています。(銚子はかつて日本の3大難所の一つといわれた)

① 1890年(明治23年)野田-流山間を運河開削、「利根運河」が完成しました。

②1895年(明治28)銚子~利根川~利根運河~江戸川~小名木川の両国ルートは18時間で、蒸気船は1日2航路運航されました。

銚子が最盛期を迎えることになりました。

③1897年(明治30)総武鉄道株式会社が全線開通(本所・銚子間4時間10~20分)により、後のトラック輸送の発展に伴い、

銚子での利根川の水運は急速に力を失いました。

③高田河岸:栄えていたのは明治時代までで大正年間には衰退しています(千葉県海上郡誌)。

1957年(昭和32)高田河岸は下利根浚渫工事により埋め立てられ現在キャベツ畑になっています。

今は船若中と書かれた水神様と記念碑が残るのみです。 |

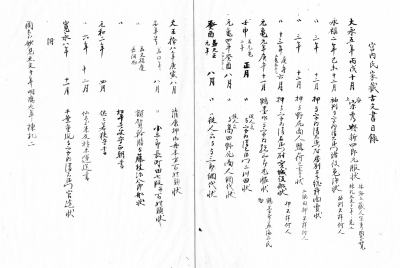

| 元和2年(1616)とする根拠の詳細 |

①佐々若狭守書状はほぼ元和二年と読めます。 筆使いはわかりません。

②茶村考証文書は一冊にまとめられており、年代の古いものから順に右から左に書かれています。佐々若狭の守書は4月14日であり、仙台米及び材木運送書2月25日です。両書簡が元和6年あったとすると、仙台米及び材木運送書は右側に書くべきですが、左側に書かれています。

③佐々若狭の守書状は内川廻し潮来・鉾田ルートを示しています。仙台米及び材木運送書は、海路直接銚子まで運ぶ銚子ルートです。内容から見て若狭守書の内川廻しが先で、銚子ルートは時代的に後と推測できます。

④宮本茶村考証文書目録では、明瞭に元和2年と読めます。目録も年代の古い順に右から左に向かって書かれていて順序も合っています。

⑤考証学者の宮本茶村家はかつて津軽藩の蔵屋敷を任された大家で家業に関することで間違いは考えにくい。

|

茶村考証宮内文書の目録

画像クリックで拡大図が見られます。 |

|

|

利根水運で栄えた涸沼周辺探訪記

|

| 涸沼は茨城県民の憩いの場として親しまれていますが、かつて利根水運の重要なルートとして栄えました。 |

|

|

| |

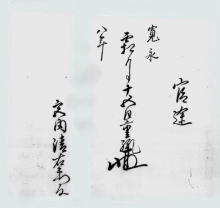

1631年

千葉重胤 官途状 |

|

-

官途

寛永霜月千葉重胤(花押)

宮内清右衛門尉

(注)

1590年小田原城開城により、

千葉氏の実行支配はなくなったが

形式的行為は行っていたようである。

* 当館館資料によると

千葉介邦胤は高田村に居住したことある。

「千葉重胤公7歳の時佐倉城落ち

浪人メ高田村に居住」とある。 |