☆☆ 伊能忠敬銚子測量記念碑が建ちました ☆☆

|

|

| 撮影:坂東次郎/ 2013/11 千葉県銚子市マリーナ海水浴場 |

銚子は富士山/筑波山を目視できる東端の地。当時の測量方法において、,銚子は地理的に重要なポイントでした。伊能隊は富士山の方位測量のため9泊銚子に滞在しました。測量日誌に「犬若岬に慶助富士山を測る・・その悦知るへし」と記しています。

|

みんなの力で実現させよう

|

「伊能忠敬」をNHK大河ドラマに!

|

2018年は忠敬没後200年です。平成22年6月に伊能忠敬関連資料2345点が国宝に指定されました。

これを機に、日本の偉人「伊能忠敬」をNHK大河ドラマ化する運動が香取市を中心に推進協議会として

立ち上がり活動を始めています。全国の忠敬ファンの皆さん!盛り上げましょう!

署名活動も行っています。

主な活動の記録

H23年2月:伊能忠敬研究会全国大会で、香取、東金、横芝、99里の首長出席のもと「伊能忠敬NHK大河ドラマ化」祝賀会で宣言

H23年8月:「伊能忠敬NHK大河化推進協議会」設立総会。署名活動、陳情、請願を決定。

H24年3月:NHKに署名簿をもって陳情請願。忠敬講座 6回の実施。

H24年10月:ゆるキャラ「忠敬SUN」誕生。

H25,26年:主な市町村に「ドラマ化」の協力要請。全国175の市町村の署名と激励文届く。

H26年12月:NHK本社に陳情・請願

H27年5月:伊能忠敬「佐原入人生ウオーク」

H27年12月:伊能フォーラム

|

連絡用E-mail : taiga_ino@yahoo.co.jp

|

(H23年)2011/03/11午後2時46分 発生

被害大きい佐原の町並み |

|

|

| 人影まばら大通り。伊能忠敬記念館の閉館のまま3/27 現在開館:4月8日より記念館は開館しています |

|

|

| 佐原のシンボル小野川 |

伊能忠敬旧宅とジャージャー橋 |

震災から2週間経ちましたが町並みは応急処置がすんだ程度です。道路は車両の通行に不便はありませんが、道路脇の一部には瓦の破片が山積されています。閉まっているお店も多々あり人影はまばらです。

観光スポットとして有名な千葉県有形文化財の小堀屋、福新、正文堂、油惣、中村屋乾物、中村屋角店等の伝統的建造物も屋根瓦は崩れ落ちたり、土蔵の土壁はむき出しになったままです。落下物注意の張り紙も目立ちます。小野川の河岸も崩れたところがあり屋根同様ブルーシートに覆われています。

国指定史跡の伊能忠敬旧宅も例外ではなく屋根瓦が落ちシートで覆れています。ジャージャー橋に水は流れていますが記念館も閉館のままです。(3・27現在)。4月8日より開館しています。

屋根瓦崩壊について店の経営者の方が話してくれました。「地震の際、急こう配の屋根をつたって瓦が落下することで建物本体を守った訳で安全装置が機能した」と。

香取市は市合併5周年、そして伊能忠敬関連資料の国宝指定などで盛り上がっていましたが中止となったイベントも多いようです。その一つ特別企画完全復元伊能大図展も中止となっていて、予定されていた会場はいまだ避難場所として使用されています。被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。下の写真にはありませんが市内には液状化により大きな被害を受けた地域があります。復興には時間もお金もかかるでしょうが景観と活気ある町を取り戻して欲しいです。(敏)

|

|

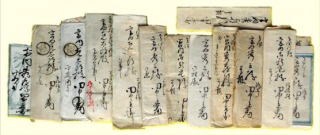

田中玄蕃書簡整理中

|

|

| 12世田中玄蕃(謙蔵)の書簡。千葉県海上郡学区取締と書かれたものあり。 |

| 古文書解読のご協力いただける方、ご連絡ください。 |

|

| 田中玄蕃家 |

下総国飯沼村の豪農、近世に入って干鰯、醤油醸造業(ヒゲタ)で巨富を積み高崎藩から士分待遇を与えられた。江戸時代末期から明治にかけ、銚子を代表する豪商であった。

12世田中玄蕃貞穆(さだあつ)は11世田中玄蕃憲章の次男に生まれる。幼名亀次郎、元服して謙蔵。号を春耕という。兄と共に、吉川天浦(宮本茶村の門弟で吉川3兄弟と云われた長男)に学ぶ。次男、君浦は銚子新生村新神職宮内氏をつぎ私塾をひらく。君浦は「銚子港史料」「銚子港沿革調」 宮本茶村の「雙研堂詩集」を編纂したが、謙蔵はその君浦を生涯の師とした。3男松浦は早世した天浦のあとを継いだ。謙蔵の兄は20にして早世した。謙蔵は元治元年(1864)天狗党鎮圧に兵糧運送方を務める。この年の12月7日、高田村名主宮内清右衛門定彦の長女(さだ)と結婚する。仲人は前述の君浦であった。玄蕃日記にも「高田」、「さだ」は頻繁に登場する。

慶應3年(1867)家督を次ぐ。御用達頭取を仰せつかる。明治7年(1874)千葉県海上郡学区取締に就任。明治10年(1877)義兄である清右衛門時之助と共いに千葉県会代議人(千葉県会議員の前進)に任命される。明治20年黄綬褒章を受章。明治21年(1888)銚子醤油醸造組合を設立し、頭取に就任。その他、総武鉄道開業、電話事業などに尽力した。

宮内清右衛門定彦:母は宮本茶村の姉、配は茶村の長女である。幼にして茶村に学び、江戸に出て昌平黌教授塩谷宕陰に学ぶ学者(近未来坤興年表を編述)であったが高田村に戻り清右衛門を継ぐ。謙蔵の配は茶村の孫娘にあたる。

書簡の宛て、秀三・定国(秀蔵・周蔵)は定彦の弟で、家業をしていたが兄が戻ったため、分産創業し濱宅を再興する。謙蔵の配さだとは叔父と姪の関係、克太郎は秀三の長男で「さだ」とは従弟妹の関係になる。 |

|

|

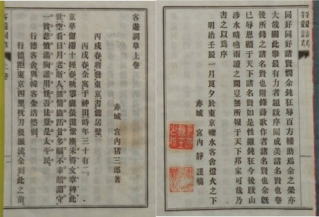

宮内猪三郎著:客遊詞草より

銚子田中春耕君とは田中玄蕃(謙蔵)のこと 春耕は謙蔵の号

田中家の由緒が書かれている

著者の猪三郎は清右衛門定彦の3男、謙蔵の配「さだ」の弟である

|

| 伊能忠敬ゆかりの地:江戸深川「富岡八幡宮水かけ祭」 |

例祭は8月15日を中心に行われ、江戸三大祭の一つに数えられています

ここ深川は伊能忠敬が江戸にでて寓居を構えた地です。

寛政12年4月19日(1800年6月11日)の暇夷地(北海道)測量に際しては

忠敬は弟子たちと、ここ富岡八幡宮に参拝して出かけました。

|

|

/撮影:坂東次郎/ 2008/8/15 富岡八幡宮前(永代通り)

|

|