安得虎子 安得虎子

|

| |

さっぱ舟(潮来)昭和初期 |

|

|

水戸藩延方郷校の孔子聖堂 |

|

茶村関連(顕彰碑・他)

|

|

| |

あやめ園と水雲橋(潮来市HPより)

水雲とは宮本茶村の晩年の号です |

|

|

| |

「吉田松陰、宮本茶村を訪う」の碑

宮本家の菩提寺浄土宗・大永山浄國寺の茶村先生顕彰碑隣。

碑文(抜粋)

「幕末期、進んだ外国から国を守るため、水戸藩の儒学者彰考館総裁会沢正志斉は新論で尊王攘夷を表した。

これが長州に広まり嘉永三年(1850)杉百合之助は新論を知り、子の吉田松陰に伝えた。松陰は嘉永四年(1851)12月水戸を訪ね鹿島、牛堀、潮来、息栖、玉造を回遊し水戸に戻り東北遊に出た。(以下略)」とある。 |

|

|

| |

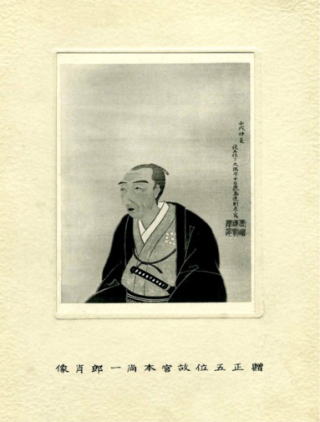

没年: 文久2年(1862)6月25日 享年: 70歳

墓所:

常陸國潮来村の宮本家菩提寺である

潮来浄国寺隣接地(旧)自邸内

写真:

潮来市教育委員会 「考証学者宮本茶村」より |

|

|

顕彰碑(表)

|

| |

宮本茶村顕彰碑 「碑文」

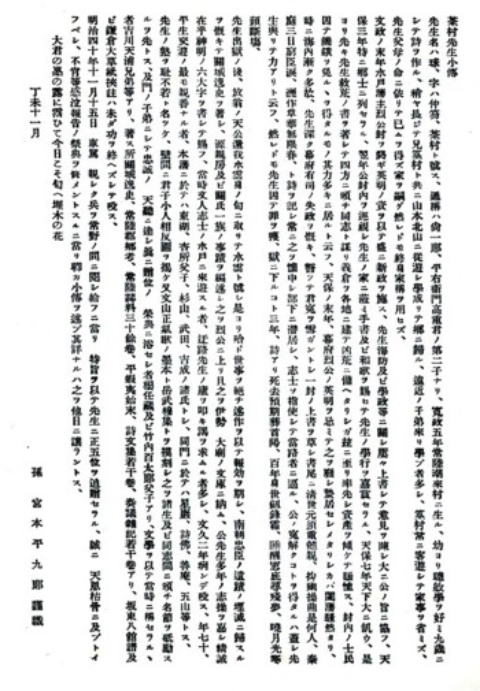

宮本茶村 諱は元球 字は仲忽 通称尚一郎 茶村と号し晩年水雲と改める寛政5年5月15日潮来村年寄宮本平右衛門高重の第二子として同村に生まれる 。幼少より聡明 学問を好み十余歳にして兄篁村と友に江戸に出 碩儒山本北山の門に学ぶ。研鑽数年故郷に帰り家業を継ぐ 刻苦精勤家産を再興するも富を蓄えるより名教を遺すべしと学問教育に専念 その塾名を恥不若(ちふじゃく) 居所を三香社 また隻硯堂と称する。学徳を慕って来り学ぶ者多く櫻任蔵 竹内百太郎 伊能節軒 吉川天浦 君浦 松浦の三兄弟 鹿島則文 松岡友鹿等はその門人である また水戸藩延方郷校に招聘され下総の学者久保木竹窓と共に郷党子弟の教育に尽力する。庄屋となっては常に村民を慈しみ凶年に備えて義倉を設け天保の飢饉には私財を投じて窮民を救う.。水戸藩主徳川斉昭の藩政改革にあたっては数度にわたり海防教学の意見を上書する。天保14年篤学と藩政村治の功により郷士に抜擢される 然るに弘化甲辰の国難が起るや江戸に上り斉昭雪冤の運動に参加 ために捕われ水戸藩赤沼の獄舎に繋がれる 幽囚3年 この間も自若として詩を賦し志を述べる。後に世俗を避け著述に没頭 関城繹史 諸族譜 常陸國郡郷考 常陸長歴等多くの名著を残す。知己交友また多く同門の梁川星巌 大窪詩仏 菊地五山 水戸藩の小宮山楓軒 会沢正志斉 藤田東湖 杉山復堂 立原杏所 土浦の色川三中 下総の久保木竹窓 清宮秀堅等と親しく 三河の渡辺崋山 羽前の清川八郎 長州の吉田松陰の来訪も受ける。学者 教育者 庄屋 郷士として数多の功績を遺し 文久2年6月25日70歳の生涯を閉じる。明治40年11月15日正五位を追贈される。 |

|

|

宮本家由緒(裏)

|

| |

宮本家由緒

宮本家の祖は徳大寺大納言藤原實通の後裔である。

初め首藤と言い相模の国鎌倉郡山内荘の在地領主で源氏累代の御家人であった。鎌倉の福源山明月院は山内首藤刑部経俊が平治の乱で源義朝に従い討ち死にした父俊道の菩薩を弔うため創建、後に関東公方足利俊満の命により管領上杉憲方の中興と伝える。源頼朝挙兵のとき山内瀧口四郎俊秀は大庭景親に従い敗れて下総国に移住。その子孫俊頼は千葉親胤に仕えたが俊旨の時代同国香取郡に宮本村を開いて土着し村名をとり宮本姓に改めた。戦国の末期宮本俊方は常陸国に移住し行方郡の武将嶋崎左衛門尉の客士となったが嶋崎氏滅亡後宮本吉兵衛は同郡板久村後の潮来に土着し、潮来宮本家の始祖となった。宮本家は潮来の民の長として江戸時代は8人頭の地位を世襲、歴代年寄役また庄屋役を務め通称平右衛門または平太夫と称した。

潮来が河川交通の要所として繁栄した元禄時代は宮本家の全盛期で水戸藩主徳川光圀公もしばしば柱駕 藩主を迎えた宮本家書院は御成御殿のあり、同家山荘殷湖亭は公の命名されたものである。その頃宮本家は水戸領内有数の分限者と言われ藩の要請で多額の多額の御用金に応じたばかりでなく他藩への大名貸付も行った。享保以降は交通路の変遷で潮来の港も次第に衰退し、宮本家の経営も後退を余儀なくされた。水戸藩が同家に経営費用の貸与合力籾藩有林の材木等を与えて援助したのは長期にわたる宮本家の功労に報いたものである。10代平右衛門高重の2男尚一郎が両親の願いにより遊学中の兄篁村に代わって11代宮本家を相続 家業の復興に努めた 文化文政期は宮本家は中興期であった

家産再興に成功した尚一郎が門弟の教育と共に藩政村治に貢献し12代千蔵13代寛太郎またその志を継いで各方面に尽力したのは潮来に土着して以来の宮本家の歴史に由来するものと言える 。同家の一族から多くの名士が出たが宮本家歴代の系譜を示すと次の通りである(歴代系譜以下略) |

|

|

|

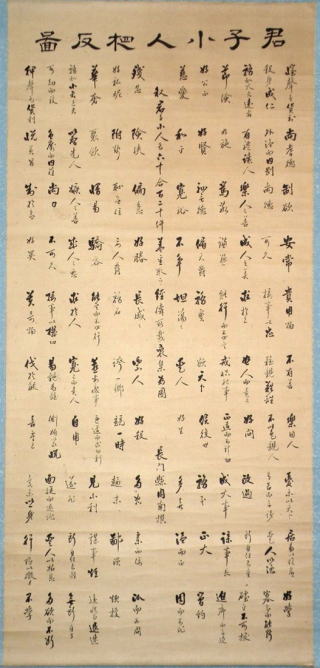

君子小人相反図

|

君子小人相反図(長門縣周南撰)

紙本肉筆・・縦 132.2cm、横 61.6cm (縦 200cm横 82cm)

| 「・・・先生ノ塾ヲ恥不若ト名ツケ、壁間ニ君子小人相反図価掲テ又文山正氣歌ノ墨本ト岳武穆集トヲ模刻シ之ヲ諸生及ビ同志間ニ頒チ名節ヲ砥励スルヲ先トス・・・」

茶村先生小伝より |

|

|

茶村先生小伝

|

|

|

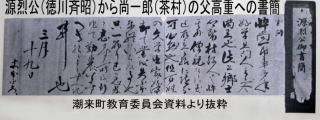

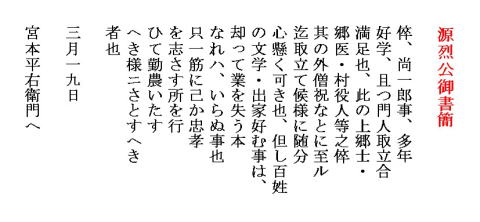

源烈公書簡

|

|

|

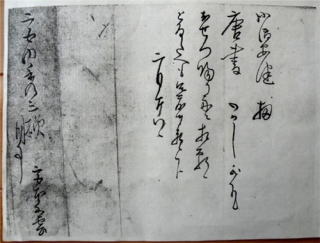

宮内秀三宛て宮本茶村(水雲)書簡

|

解読:古文書研究家伊藤栄子氏

| 宮本茶村は秀三の伯父であり漢学の師であった。 秀三は幼少より漢詩を学んだ。号を友鷗という。 上記の関係から茶村は潮来から舟で高田(銚子市)へ頻繁に来ていたと思われる。 宮本水雲(水雲は茶村の晩年の号である) |

|

|

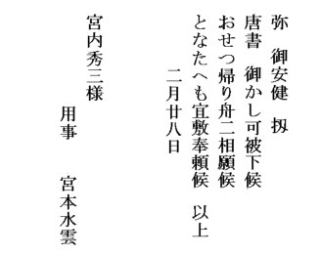

水雲先生獄中作 逸山青野潜の書

|

紙本肉筆・・縦25.6cm、横16.8cm

| |

死去豫期葬首陽百年身世

剣鋩霜睡醒窓底尋残夢暁

月光寒頭断場

録水雲先生獄中作 逸山青野潜 印印

死去 豫(かね)て期す 首陽(しゅよう)に葬られるを

百年の身世(しんせい) 剣鋩(けんぼう)霜

睡り醒(さ)めて 窓底に残夢を尋ぬれば

暁月 光は寒し 頭断場(とうだんじょう)

|

水雲先生とは:宮本茶村のこと、水雲とは茶村晩年の号である。

青野逸山潜: 明治期の書家。佐原(香取市)の大祭の山車 額文字 明治28年(1895)制作の額の文字「下分」は青野逸山によるものである。 青野逸山潜に関する情報お待ちしております

宮本茶村は藩主斉昭の雪免運動に参加したために捕われ水戸藩赤沼の獄舎に繋がれる。幽囚3年この間も自若として詩を賦し志を述べる。弘化4年出獄を許され蟄居となる。嘉永2年6月蟄居解かれる。

長州の勤皇の志士・吉田松陰は東北遊暦の際、嘉永5年1月6日、茶村宅を訪れ宿泊した。(その翌日、銚子に向かった)。

この詩は松陰により持ち帰られ松下村塾で詠われたと云い、久坂玄瑞著「俟采擇録」に採録されている。

(注):ここでの記載内容は宮本茶村生誕200年祭(潮来市)の講演(講師植田敏夫先生)要旨を窪谷悌二郎氏がまとめられた冊子より抜粋構成したものである。 |

|

|

宮本篁村(こうそん)

|

|

|

昭和8年2月5日発行 |

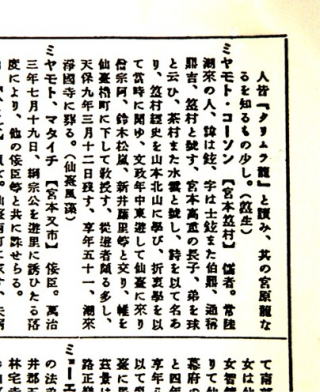

| 宮本高重の長子、名鉉、字伯鼎、通称?吉、号篁村、山本北山に学ぶ。折衷学を以って当時に聞こゆ。 弟茶村と共に北山十哲の一人。儒学を以って厩橋仙台に遊、仙台藩儒となる。天保9年3月12日没す。享年51歳。潮来淨国寺に眠る。配は銚子飯沼村森田氏の女

|

|

|

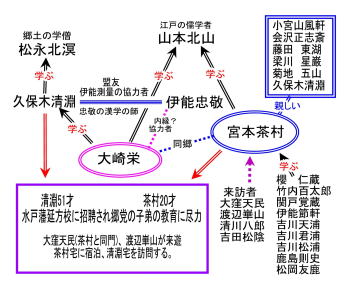

宮本茶村学びの関係

_ |

久保木清淵、伊能忠敬、大崎栄を中心として

伊能忠敬の内妻とされる大崎栄だが、いつ忠敬の下に来たか不明である。少なくとも1次測量のころの1800年の記録があるので、その頃には居たことになる。紹介者は忠敬の漢学の師であり盟友の久保木清淵と推測できる。理由は清淵が両者をよく知っていることだ。栄は清淵のもとで学んでいるので江戸に出たいと清淵に話したかも知れない。また、忠敬が助手を求めていたかも知れない。

忠敬の下に身を寄せた栄だが忠敬の出張中に家を出ている。後に山本北山の門下生となったと推測できる。 栄と忠敬の関係だが内妻というより協力者(助手)であった可能性が高い。 |

|

|

大崎栄と茶村、他

_ |

菊池五山、宮本鉉(篁村)

山崎君残、他

絹布肉筆 51.2×51.2㎝

当館所蔵

五山部分を拡大

|

| |

宮本茶村は五言絶句の詩を作り非凡な才能で知られていた(9歳)。文化4年~5年(1807~8)兄篁村と共に江戸に出て山本北山(江戸の儒者)に入門した(茶村の年齢16,7歳)。文化8年(1811)「古塚」の詩は兄篁村の「両国竹枝」の詩と供に菊池五山の「五山堂詩話」注②に採録され名声を博した。その後、文化9年(1812)山本北山の死により帰郷、親の命により家督を継ぐ、兄は儒学を以って厩橋仙台に遊学「折衷学を以って聞ゆ」とある。(潮来町教育委員会資料・仙台人名大辞書)

大崎栄は久保木清淵に学び、後に山本北山に入門した。その頃の栄の年齢は29~35歳であり同時期に茶村と同じ学舎にいた可能性が高い。

香取民衆史(小島一仁)によれば「栄は山本北山が死去した為、弟子の朝川善庵のもとに身をよせたのでは・・」と書いている。だとすれば、山本北山が死去するまでの数年間、茶村と一緒に学んだことは確実だ。

宮本茶村と大崎栄は年齢差があるものの、両者とも出身は現在の潮来市内であり大家であった。年代、出身地、漢詩という繋がりも見えてくる。

注①伊能忠敬研究2003年第33号「才女・栄」小島一仁氏によると「30歳を過ぎてから漢学者山本北山の門人となり・・」とある。

注② 明和6年(1769)菊池室山の子として生まれる。天明7年 京都に遊学し柴野栗山の塾に入門。この年、柴野栗山にしたがい江戸に出る。文化4年(1807)五山堂詩話の刊行により菊池五山は江戸の文化人としての地位を確立した。菊池寛は一族の子孫である。

注③民衆史9「伊能忠敬の家族たち(四)ミチの死後に」小島一仁によると、栄の自叙伝に「・・余初め総に在りしとき窪木清淵先生に学を受け、幾許(いくだ:たくさん)ならずして都へ帰る。北山先生に謁する事を得、歳34、家と永訣す。寡居多年、煢々(けいけい:孤独、頼るところない様)として恃むところなく紡績の余、書を読み、詩を作る・・」とある。

久保木清淵と宮本茶村の年齢差は31歳、共に延方校に招聘され郷党子弟の教育に当たっている。

久保木と茶村は大窪天民や渡辺崋山らの来遊を受けているが、大窪天民(1767生)もまた山本北山の門人である。渡邊崋山は潮来で宮本茶村家に泊まり、銚子を訪れる途中津宮に立ち寄り久保木清淵を訪ねている。(佐原市史) |

|

| |

|

|

|

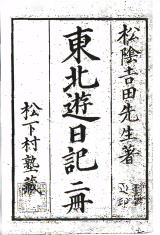

東北遊日記にみる吉田松陰と茶村&銚子

_ |

東北遊日記

銚子市川口神社参道にある

「松陰先生曽遊之地の碑」

松蔭碑の近くに茶村の弟子

宮内(吉川)君浦の

大きな碑がある。

大日本国語辞典の著者

松井簡治は君浦の実子である。

|

| |

松陰は嘉永4年(1851)12月14日に江戸を発ち、尊王攘夷の地である水戸で多くの水戸藩士と語り合い東北地方をめぐり海防の現状を視察した。この時の旅日記が『東北遊日記』である。

これによると宮本茶村(60歳)は嘉永5年(1852)1月6日、吉田松陰(22歳)の来訪を受けている。

茶村は藩主斉昭に海防教学の意見を数度にわたり上書している。また斉昭雪免運動に参加し水戸藩赤沼の獄舎に三年幽囚された。この間の生き方が若き松蔭にどう映ったであろうか。何らかの影響を与えたと見ることはできないだろうか。茶村は前述の獄中詩を披露している。

この詩は松陰により持ち帰られ松下村塾で詠われていたと云いう。

茶村宅泊の翌日7日夜には松岸(現銚子市)に着いて宿す。8日は長塚・本城・銚子港まで視察する。

銚子について:利根川が海に注ぐ所、この地形が銚子の名の所以か。戸数多く繁盛しており店間甚だ江戸のようである。港口、砂泥堆積し舟の通り便ならざる憾みあり(波崎側の事か)、守備も単弱と記している。

(銚子の川口は日本三大難所の一つで、自分の身は自分で守れの意味で「銚子川口てんでんしのぎ」と言われている)

松陰は銚子港と題する漢詩を作っている。

詩は東北と常陸・江戸を結ぶ中継港として賑合う銚子港の様子を詠う一方、外国船に対し守備が弱く地の利に恃むしかないことを憂いている。 |

|

|

|

茶村の門弟たち

_ |

桜 任蔵(さくらにんぞう)。勤皇の志士

水戸藩真壁郡真壁の医者の子として生まれる。名は真金、水戸藩士、藤田東湖に学ぶ。江戸へ出て小普請奉行川路聖謨の推挙で小普請方物書役になる。天保15年、斉昭が謹慎の罰を受けたことを憤り、それをとくことに激しく動いた。昌平學に入って安達清一郎と学寮を共にし、譲位の考えをもつ薩摩藩の西郷吉兵衛(隆盛)、長州藩の吉田松陰らと親しくまじわった。徳川斉昭は罰がとかれた後、桜が尊王攘夷の実践活動を積極的に行っていることを知って禄を与えた。

安政の大獄には、京都に入って計画するところがあったが、素志を達せず、安政6年(1859)7月6日、大坂に没した。年48。

任蔵は、年16のころに水戸に遊んで藤田東湖について学んだが、読書を物の数ともせず、ただ酒を飲んでは人を罵り、豪快をもって自ら許した。東湖もまたその人となりを認めて、章句をもってこれを責めることをしなかった。

ある時、先師(藤森天山)が、余(依田学海)に告げられたのには、「桜は奇人というだけではない。あれは一部の奇書だ。桜に尋ねると、世間の奇事の知らぬということがない。

竹内百太郎 (たけうち‐ひゃくたろう)(1831‐1865)幕末の尊攘(そんじょう)運動家。

天保(てんぽう)2年生まれ。常陸(ひたち)水戸藩郷士。

元治(げんじ)元年天狗党の筑波山挙兵に参加して藤田小四郎らとともに三総裁のひとりとなる。

のち武田耕雲斎に従い京都に向かうが、加賀金沢藩に降伏し、元治2年2月4日敦賀で処刑された。

35歳。名は延秀。字名)は一実。変名に竹中万次郎:NET情報他

伊能節軒

吉川天浦,君浦、松浦の三兄弟

鹿島則文

松岡友鹿 など

情報お待ちしております

|

|

宮本・宮内 縁組関係

_ |

| 縁 組 関 係 関 係 |

| 清右衛門 |

- |

平太夫 / 平右衛門 |

| 清右衛門第10世正壽の長女ウタ宮本家に嫁す |

→ |

9代宮本平太夫了義ウタを配とす,子なし。(兄姉夫婦) |

| 清右衛門第10世正壽の4子高重宮本家に婿入 |

→ |

了義の妹阿連以、了義の養女となり高重を配とする。

(弟妹夫婦)高重10代宮本平右衛門継ぐ。 |

清右衛門第12世胤繁ミヨを配とする。3男2女

定彦(塩谷宕陰に学ぶ。戻り清右衛門を継ぐ

俊二(鈴木春山に学ぶも江戸にて20歳病死)

秀三(家業を行うも、兄戻り後に濱宅を再興)

セイ(20歳家にて病死) 、セツ(潮来榊原家に嫁す) |

← |

10代宮本平右衛門高重の長女ミヨ、宮内家に嫁す。

長男の篁村(こうそん)が仙台藩儒となる

尚一郎(茶村)が家業を継ぎ宮本家11代を継ぐ |

清右衛門第13世定彦、たにを配とする。

定彦の娘サダは10代田中玄蕃(謙蔵)に嫁す。

|

← |

11代宮本尚一郎(茶村)の長女たに、宮内家に嫁す。 |

|