|

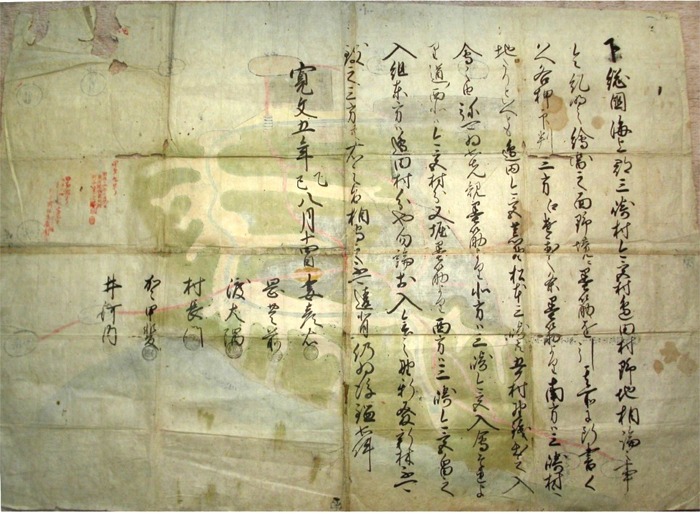

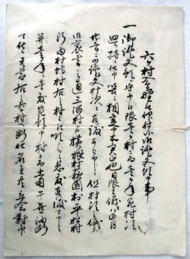

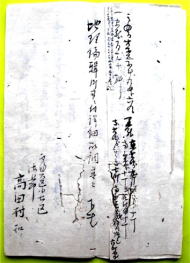

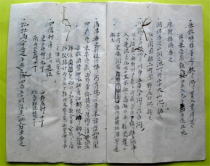

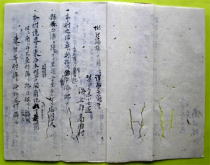

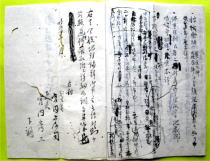

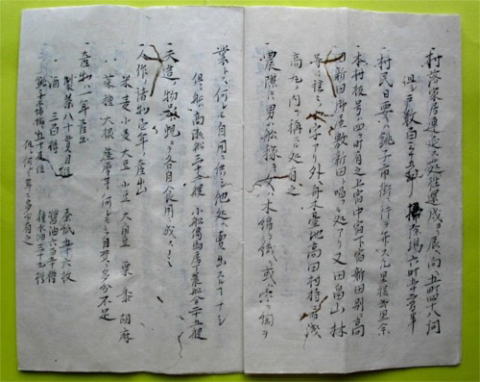

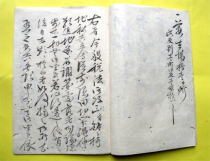

裁 許 状 (寛文5年) (1665年)

(下総国海上郡三崎村今宮村辺田村野地相論之事)

(宮内敏家所蔵)

裁許状表面 ( 884 ㎜ × 640 ㎜ ) 解読:古文書研究家伊藤栄子氏

下総国海上郡三崎村今宮村辺田村野地相論の事 ***** 略 ******

寛文5年8月14日 (1665年)

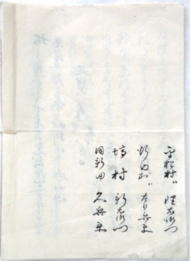

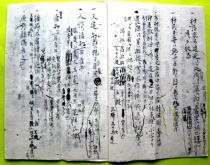

| 妻彦右 印 |

(勘定奉行) |

妻木 彦右衛門頼熊 |

寛文2年(1662)4月12~寛文10年12月3日 |

| 岡豊前 印 |

(勘定奉行) |

岡田 豊前守 |

|

| 渡大隈 印 |

(南町奉行) |

渡辺 大隅守網貞 |

寛文1年(1661)4月12日~寛文13年1月23日 |

| 村長門 印 |

(北町奉行) |

村越 長門守吉勝 |

万治2年(1659)2月9日~寛文7年12月16日 |

| 賀甲斐 印 |

(寺社奉行) |

加々瓜直澄 甲斐守 |

(1661年11月11日~1670年12月11日) |

| 井河内 印 |

(寺社奉行) |

井上 河内守 |

|

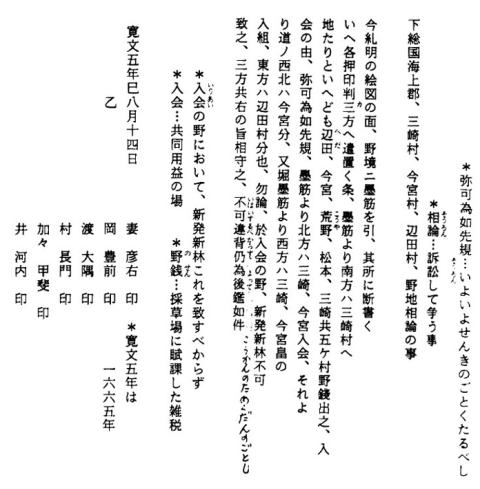

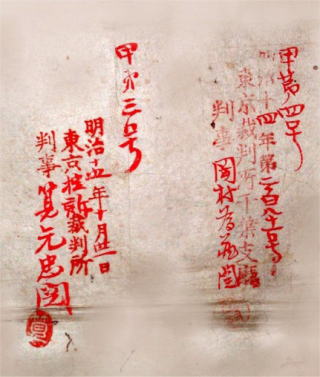

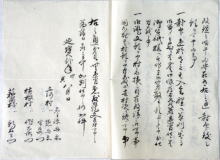

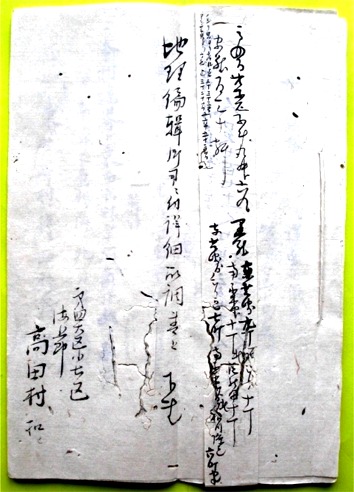

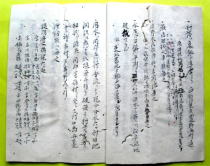

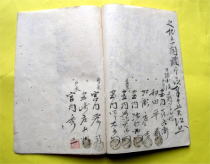

検認(下図)について

| 明治新政府になって新たに争論がおこり、その際、証拠として提出されたものであろう。 |

拡大図

寛文5年 (1665年)の裁許状を明治14年東京裁判所千葉支部が検認。

明治15年10月31日東京控訴裁判所が検認 |

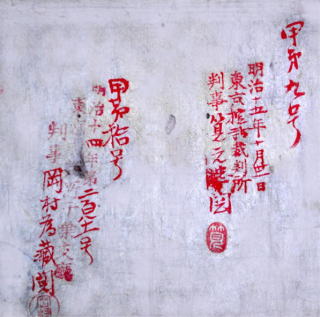

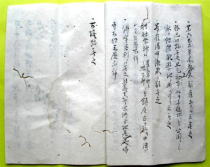

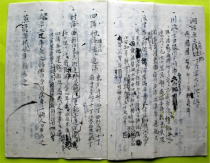

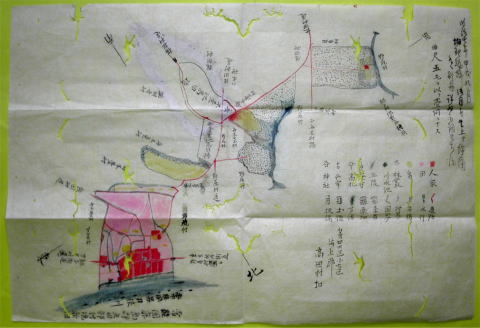

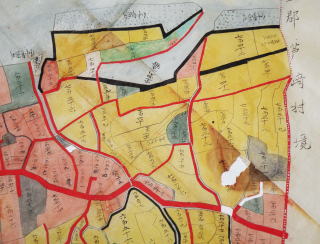

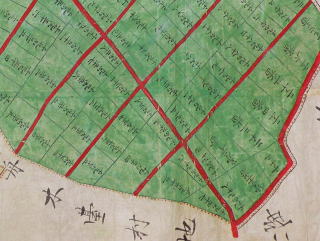

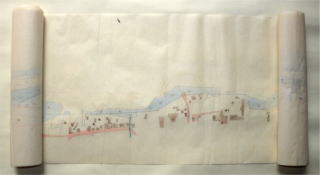

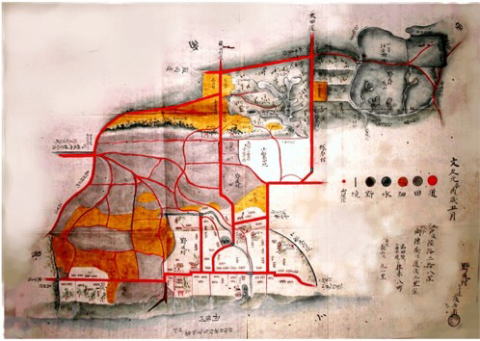

裁許状絵図面

下総国海上郡伊豆原野入会5ケ村図

(宮内敏家所蔵)

( 820 ㎜ × 720 ㎜ )絵図松本村名主、組頭の署名入り |

考 証

| |

明治14年東京裁判所千葉支部が、明治15年10月31日東京控訴裁判所が検認しています.。

この絵図には各村ごとに色をかえ村名が書かれており、その上に付箋が多数貼られていました 。

付箋は何の目的で貼られたのでしょうか。土地争いに決着がついておらず、絵図上に付箋を貼り調停に利用したものか、それとも、和解後の最終結果であろうか.。糊は年月を経ているため、半数が剥がれています。 |

|

| |

下総国海上郡伊豆原野入会五ケ村絵図。文政4年4月再改の松本村関連(三崎村、今宮村、辺田村、松本村、荒野村入会地)の絵図を明治14年東京裁判所千葉支部が検認、明治15年10月31日東京控訴裁判所が検認しています。 |

|

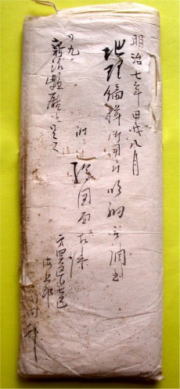

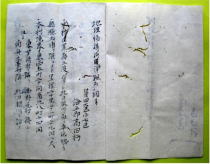

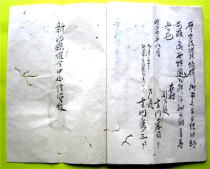

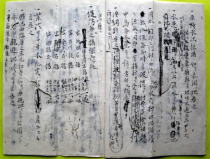

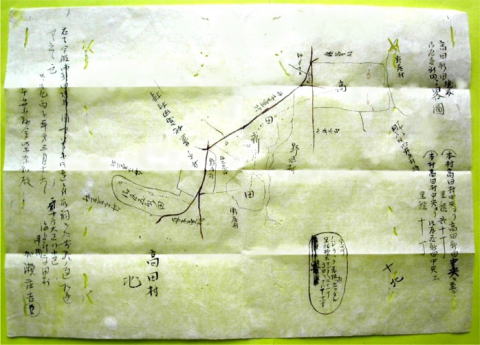

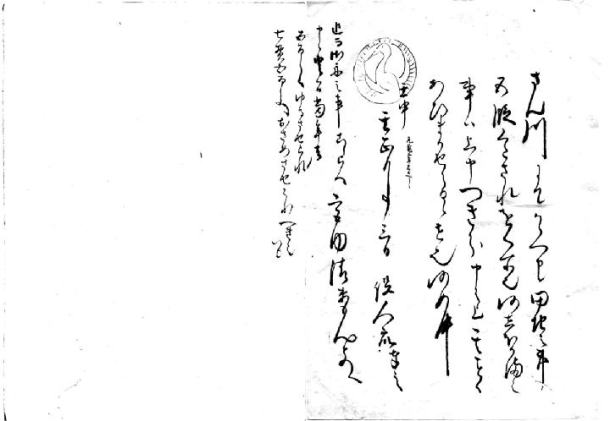

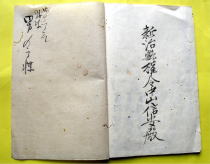

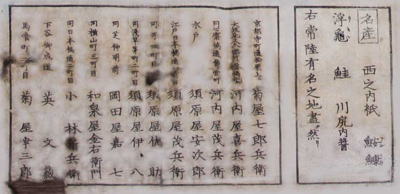

六ケ村入会野御証文以申事

(三河村、横根村、萩園村、平松村、行内村、塙村)

(清左衛門濱宅所蔵)

延宝2年 寅甲 (1674年)

◎ 画像クリックで拡大画像になります |

|

|

|

土地争い/水争いの歴史

| |

現在の銚子市利根川沿いの湿地帯は緑豊かな水田が広がっていますが灌漑用水に悩まされた長い歴史があります。高田川流域(逆川を含む)三門村、芦﨑村、中島村、船木台村、高田村、野尻村の旧6ケ村は比較的水に恵まれた地域ですだ水争いはありました。西銚子町史によれば長塚村(長塚町)には正徳(1712-)の頃より溜池が掘られ30年かけて7つの溜池(現在7つ池と呼ばれる)が造られました。

本城村(本城町)においても江戸時代の早い時期に用水地が設けられています。今宮村(今宮町)は掘り抜きにより用水を得ましたがそれでは足りず、松本・荒野・辺田村と共同で三崎村字大木ケ谷に溜池を確保しています。(銚子市史誌) しかしながら、このことが後に溜池維持のための負担や利権と天災や事件・事故が絡んで種々の長期に亘る争いを起こすこととなりました。それは単に溜池だけに関わらず入会地など含めた複雑なもでした。

ここで紹介している裁許状(下総国海上郡三崎村 今宮村辺田村野地争論之事)や下総国海上郡伊豆原野入会五ケ村絵図は入会地の問題ですが、おそらく水問題も絡んでいると考えられます。

裁許状(下総国海上郡三崎村今宮村辺田村野地争論之事)には寛文5年(1665)と書かれています。(裏面絵図)

下総国海上郡伊豆原野入会五ケ村絵図には正徳2年(1712)に改、文政4年(1821)4月に再改と書かれています。この絵図作成時期はおそらく裁許状と同じく、寛文5年ごろと思われます。

上述の三崎村内字大木ケ谷の溜池に関する、古文書「済口証文の事」(銚子市史)に記されている日付は、文政4年巳4月となっており、前述の下総国海上郡伊豆原野入会五ケ村絵図の日付と年月まで一致しています。少なくとも同一に処理された案件であったことが窺えます。このことから争いが単に水問題だけでなく入会地の利権と絡んで複雑であったと推測できます。

明治政府下になると旧来負担してきた用水池潰地分の年貢米の免除を新治県(銚子は当時新治県県庁土浦市)に願い出ておりそれが認められています。

用水池とそれに付随する入会地については明治以降もしばしば紛争を起こしました。用水池が官有地となったことから明治13年以来4ケ村で敷地料米を三崎村へ納めなかったため、明治15年4月三崎村の水利妨害がおきました。これが4ケ村の激怒することとなり告訴にまで発展しました(銚子市史)

前述資料の裁許状には

明治14年 東京裁判所千葉支庁 判事 岡村為蔵閲 検認

明治15年10月31日 東京控訴裁判所 判事 筧元忠 検認 があります。

下総国海上郡伊豆原野入会五ケ村絵図には

明治14年 東京裁判所千葉支庁 判事 岡村為蔵閲 検認

明治15年10月31日 東京控訴裁判所 判事 筧元忠 検認 があります。

この裁許状および下総国海上郡伊豆原野入会五ケ村絵図には全く同じ日付で検認されています。

前述の告訴問題(明治13~15)に絡んで裁判所で押されたものであろう。裁許状には寛文5年(1665年)とあるので、これ以前に争いがあったことになります。

この用水池問題が最終的に解決したのは明治28年4月(1895年)(銚子市史)といますから、実に2百数十年以上に及ぶ争いだったことが分かります。 |

|

|

|

| |

屏風ヶ浦の崖は銚子市名洗町から飯岡(現旭市)刑部岬まで続く、およそ10キロにわたる高さおよそ50メートルの海食崖です。銚子ジオパークの主要なジオサイトで、国の名勝及び天然記念物に指定されています。ここは江戸時代からの景勝地で赤松宗旦の利根川図志にも紹介されています。

屏風ヶ浦は東洋のドーバーといわれるほどの景勝地であり、露出した地形は地質学的にも興味深い場所です。

現在浸食防止のため波消しのテトラポットが敷きつめられ、その上をコンクリート舗装していますが、旭市寄りは波力により破壊されています。再整備された名洗付近を除き歩行は危険です。

裁許状に示されている土地はこの屏風ケ浦の台地の一帯で、主に、現銚子市三崎町になります。 |

|

|

|

| |

(筆者の推測)

屏風ケ浦は、砂岩・泥岩質のもろい崖で、波による浸食を受け荒々しい景観が形成されています。過去40~50年の間に陸地が50mほど後退したともいわれています。

鎌倉時代は現海岸線から1キロメートル先まで陸地であったと考えられており、現在、海となっている所に佐貫城があったと云われています。当然、村があり人々が住み、畑地があったと考えられます。しかし崖が崩れ水没していく過程で、土地に見切りをつけ周辺の村々に移住していった人達がいて、屏風ヶ浦の台地を耕作地や萱刈場(地権者)としていた人々がいたと考えることができないでしようか。そうだとすれば、この地(現銚子市三崎町屏風ケ浦付近)が現在複雑な入会地になっている理由が肯けます。

|

|

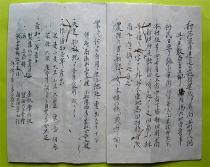

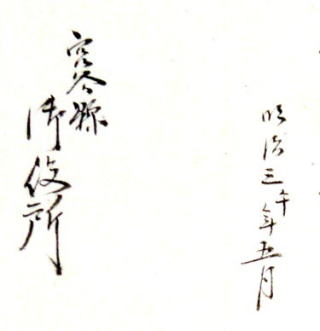

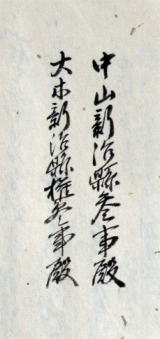

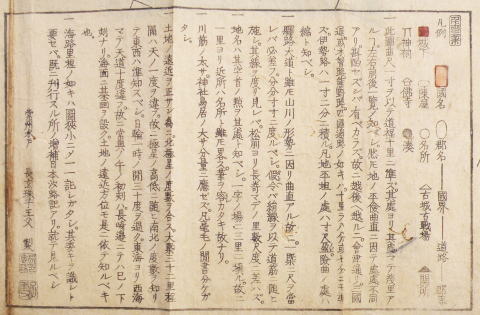

新治県提出地理編輯資料

(宮内敏家所蔵)

(新治縣権令中山信安 宛)

(袋書)地理編輯御用ニ付明細取調書

附リ 絵図面共添明治七年甲戌八月地理編輯御用ニ付上ケ絵図(控)

地理編輯御用ニ付詳細取調書(控)

|

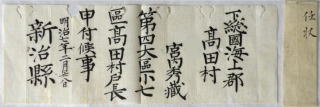

資料1

新治県提出資料送付封書

明治7年 |

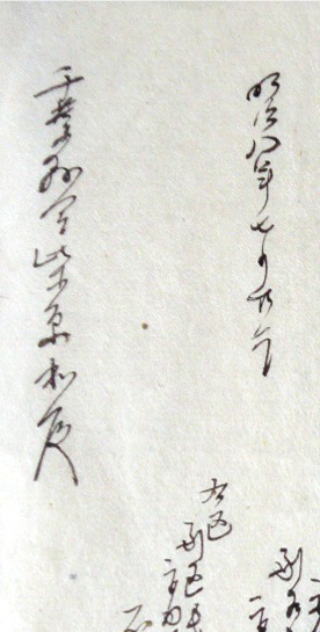

資料2

新治県提出資料の写 |

資料3

下調べ書き |

| 地理編輯御用ニ付詳細取調書 第四大区小七区海上郡高田村 |

資料2、3の内容

|

| ◎ 画像クリックで拡大画像になります |

提出資料1 |

提出資料2 |

提出資料3 |

提出資料4 |

提出資料5 |

提出資料6 |

下書き1 |

下書き2 |

下書き3 |

下書き4 |

下書き5 |

|

(宮内敏家所蔵)

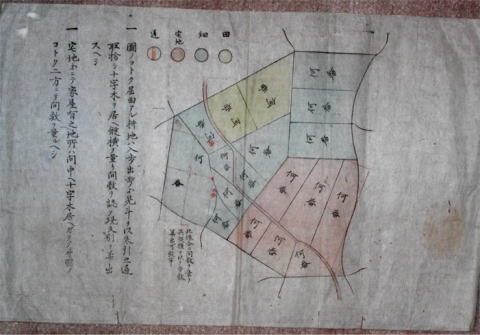

地租改正に伴う地図作成のための雛形

(宮内敏家所蔵)

(地租改正地引絵図雛形)

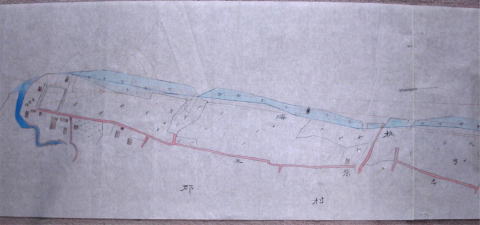

高田村宅地部「地租改正地引絵図」

控え図 (宮内敏家所蔵)

|

| 明治7年に提出 |

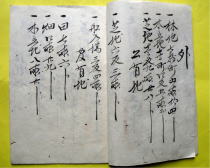

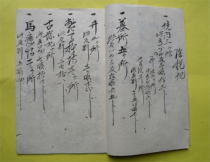

地租改正の際に、一筆ごと番号づけが行われ、地引絵図と地引帳が作成されました。

|

| 下の写真でデジタル処理で消した部分 |

| 下部左側に下総国海上郡高田邱、副区長1名、戸長1名、副戸長2名、農惣代(2名)、?渉人4名の署名捺印、明治8年乙亥12月 及び 絵図の周りには地権者と思われる人物全員の署名捺印があります。 |

提出図、控え図等の為の複製方法 |

| 複製図作成の方法はナイフのようなもので強く押し付けて行ったようで、最上位にある紙は半ば切れているところも多くあります。 |

|

| 地図の周りには関係者全員の氏名と印があるがこの絵図ではデジタル処理し読めなくしてある |

高田村畑地部「地租改正地引絵図」

控え図

下の写真でデジタル処理で消した部分

下部右側に下総国海上郡高田邱、副区長(1名)、戸長(1名)、副戸長(2名)、農惣代(2名)、

?渉人(4名)の署名捺印 明治8年乙亥12月

絵図の周りには地権者と思われる人物全員の署名捺印があるが読めなくしています。

|

|

|

| 宅地部拡大図(高田河岸付近) |

|

畑地部拡大図 |

Ⓐ図 旧高田村から九十九里方面への道

古くは塩の道・干鰯の道

| |

上図は国土地理院地図に地租改正地引絵図を重ね合わせて関連地名道路等を加筆加工したもの

|

|

| |

旧高田村を中心とした物資輸送ルートについて

(三川・九十九里方面) |

|

| |

青線で囲まれた部分は明治7年地租改正時の旧高田村です。高田村Aより高田坂を上り台地に出ます。C点(道標あり)で野尻坂と合流し、D点(道標あり)で右へ向かえば倉橋道です。左に進むと地名(三川・行内・平松・三川)を経て旧飯岡町三川へ出ます(D点からの道は現在ほぼ農道として使われているのみです)。

三川への道は1572年の三川田状に見られる「塩田」に通じる塩の道であった推測できます。

また、九十九里浜につながるこの道は江戸時代から明治初期ごろまで御米(年貢米)や干鰯の輸送ルートであり利根川の水運で運ばれました。茨城県側(矢田部)の干鰯も利根川を渡って集積され利根水運で運ばれました。

筆者の推測

Ⓐ図、地図上の三川、行内、平松などの地名は現在の旭市の旧飯岡町の海岸沿いに地名として存在していることから、かつての繋がりが推測されます(下図参照)。

|

|

「千葉氏探訪」 (千葉日報社)他の資料によれば

常衡系海上氏(前海上氏とも)の海上常幹の子に片岡常春、海上重常、海上常親、海上常栄、岩瀬幹景がいました。片岡常晴は長男で三崎庄を治めていましたが、義経の参謀(四天王の1人)であったことや片岡の妻が佐竹の娘であったこともあり、義経と共に頼朝に追われる身となりました。結果、片岡の領地は没収され千葉常胤を経て常胤の6子東胤頼(東氏)が領することになりました。(常胤系海上氏の祖、後海上氏とも)。

前海上氏である海上重常の子には胤重、性智、政常、惟胤がいました。胤重は舘太郎と称し東氏に属くしました。銚子市三宅字舘の地名がありました。政常の子には「宮内」を名乗った者がいたといわれ、銚子市三宅字宮内の地名がありました。同じく、小字名「みやせい」があります。「みやせい」とは「宮清」で宮内清右衛門と推測されています。

一方「平内」氏を名乗った者もいました。その名は旧飯岡町の「平松」と「行内」という地名に関わっているといいます。上記が正しいとすれば、平松氏、行内氏、岩崎氏、宮内氏は常衡系海上氏(前海上)出の同族の可能性が考えられています。当館所蔵資料の1572年千葉介胤富による宮内清右衛門宛て三川田状(胤富より塩田5反をもらっていることが分かる書状)が出された事情など推測できる。胤富が海上城主から千葉介になると、清右衛門は多くの恩典を受けている。 |

| |

1572年:宮内清右衛門宛て千葉介胤富書状(三川田状)

|

|

| |

当館蔵:宮本茶村考証文書から |

|

| |

さん川にてかゝへ申田地之事、

五段くたされをく所也、

仍しをかま之事ハ、

上申へき分申之上、

其意にあひまかせらるゝ者也、

仍如件

壬申(鶴丸黒印影)

役人衆奉之

壬正月三日

宮内清右衛門尉

追而、

御船之事こしらへ申候由之間、

当年者五百文ゆるされ、

七貫五百文おさめさせられへき也、

以上 |

|

| |

管理人余談

先日、筑波の薬王院に行ったおり、案内上手の住職さんから下のようなお話をお聞きしました。

「薬王院は延暦元年(782)に最仙上人によって開基された寺で椎尾薬師と呼ばれています。江戸時代の宝永元年(1704)に三重の塔は再建されました(県指定の文化財)。この再建の際用いられた塩は銚子から運ばれた塩だと言い伝えられている」と。もしかしたら、三川の塩が猿田を経て高田経由で水運を介して運ばれた塩かな?と想像を膨らませました。 |

|

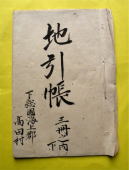

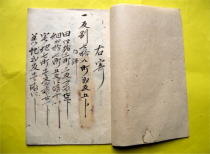

第四大区七小区下総国海上郡高田邨 (地引帳)

(新治縣権令中山信安 宛)

(宮内敏家所蔵)

◎ 画像クリックで拡大画像になります

3冊の内の下 |

3-1 |

3-2 |

3-3 |

3-4 |

3-5 |

3-6 |

|

|

地租改正とは

|

| |

明治4年(1871年)に廃藩置県が行われると、田畠永代売買禁止令が廃止され、地租改正が明治政府の方針となった。地租改正は税制の一大改革であるが、個人の土地所有を認めたことで、土地が個人の財産として流通し担保の対象として扱われるようになった。その意味で、地租改正は日本における資本主義体制への一歩と評価される。

地券

明治5年(1872)2月の「地券渡方規則」に基づく地券(土地の所有権を公的にした土地証券)で、所在、面積、石高、地代金、持主名などを記載したものである。旧登記法(明治19年)が公布され土地台帳に移行されるまで用いられた。裏書によって土地所有権移転の効力が生じた。(近代的税法を確立しようとする準備段階措置)

地租改正法、地租改正条例

明治6年(1873年)7月28日に地租改正法、地租改正条例などから成る太政官布告。政府は翌年明治7年(1874年)から地租改正に着手。

地租改正事務局

明治8年(1875年)に内務省及び大蔵省の両省間に地租改正事務局を設置、これを中心として改租を強力に推進。

地租改正の目的

全国統一の制度とし、村単位から個別の土地単位で行うこととした。納税は耕作者ではなく、地券の発行により確認された土地所有者(地主)を納税義務者とした。

旧来の田畑貢納による物納を廃止し、収穫量に代わって地価を課税標準とした。

地価と土地の面積に固定税率を掛け課税し金納とした。(安定した税収の確保)

村役人の尽力

当時の戸長、百姓総代などの村役人の負担と努力は大変なものがあったに違いない。

直接村民の利害にかかわる個人の土地から寺社地、墓地、村共有地など調べ上げ、且つ調整し村民が納得のいく形で作成することの難しさは想像に難くない。村と村の調整はどのようになされたのであろうか。(大区や小区の役人か)

測量技術は:

地租改正当時の測量技術のレベルがいかほどのものであったか。地域によて差はなかった。税逃れのための圧力はなかったか。全国規模で実施された地租改正事業に、技術者数は充分に満たしていたか。時間的に余裕はあったか。技術的にも時間的にも無理はなかったとは考えにくい。その測量の正確さは気になるところである。

参 考

明治8年(1875年),内務省及大蔵省による地租改正事務局は全国の村々に「地租改正地引絵図」を作成させた。「地租改正人民心得書」と「地籍編纂心得書」:地籍地図」の作成マニュアル法務省法務局で管理されている地図類には"公図"地籍図"・"17条地図"などと呼ばれているものがある。前者は課税のため、後者は土地に籍を与えたものである。両者はいずれも各府県に命じて,作成の意義・作成の手順・作成方法を独自に指示させ,加除訂正を加えた。その結果,各府県によっていくぶん異なる地図が出来上った。その経緯を現在も引きずっている部分がある。(地図,土地台帳=地籍)登録のコンピューター化の問題点として) |

|

明治新政府による行政区分の変遷(千葉県)

(宮内敏家資料)

明治3年(1870)

宮谷(みやざく)県役所あて文書より

|

明治7年(1874)

新治(にいはり)県参事

新治県権参事宛て文書より

|

明治8年(1875)

千葉県令柴原和宛て文書より |

戸長任状

(宮内敏家所蔵)

|

明治7年(1874)戸長任状(名前の右肩に「士・農・工・商」の1文字があるが消している)

第4大区小7区であったことが分かる |

| 明治6年時の千葉県 |

現在の千葉県 |

|

|

1873年(明治6年)6月15日に

木更津県と印旛県が統合し千葉県に

白い部分 香取・匝瑳・海上の3郡は新治県 |

1875年(明治8年)以降の千葉県

|

1869年(明治2年)

まで

|

1869年(明治2年)

~1871年(明治4) |

1871年(明治4)

~1875年(明治8年) |

現 在 |

下総国 ⇒

|

宮谷県(みやざく) ⇒ |

新治県(にいはり) ⇒ |

千葉県 |

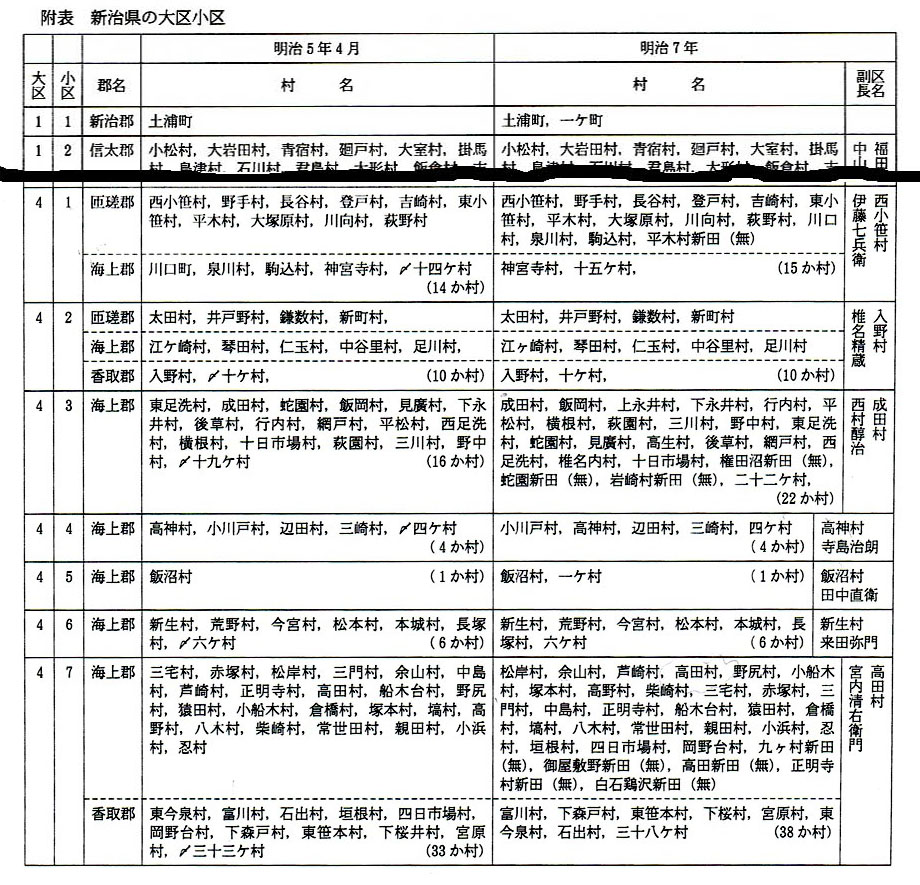

大区小区制

_

|

| |

明治時代に施行された地方制度のことで県の下に大区を置き、大区の下に小区を置いた。

(数字で行政区域があらわされた)

現千葉県銚子市高田町の場合 → 新治県第4大区7小区下総国海上郡高田村

参 考

沿 革

明治4年(1871年)全国一律の戸籍の準備として、政府は戸籍法(明治4年4月4日太政官布第170)を制定し編製の単位として区をおいた。

明治5年(1872年)政府は江戸時代からの庄屋、名主、年寄、大庄屋等を廃止した。代わりに華族や士族も含めて全国一律に、戸長と副戸長をおいた。

(庄屋名主年寄等ヲ廃シ戸長副戸長ト改称シ給料並ニ諸入用割合ヲ定ム

(明治5年4月9日太政官布第117号)

この区を大区と改称し、その下に旧来の町村をいくつかまとめて小区をおいた。

大区には区長、副区長をおいた。小区には戸長と副戸長をおき、江戸時代の村役人(庄屋・名主)や町役人(年寄など)、大庄屋などの経験者を任命した。これが、大区小区制である。

明治11年(1878年)郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)が制定されたことにより廃止された

地方制度の見直しが図られた。 |

|

新治県の大4区小(1~7)区

|

茨城県立歴史館報26より P60,63の部分

| |

明治4~8年は香取郡・海上郡・匝瑳群は千葉県ではなく新治県に属していました。従って戸長任状も新治県となっています。上図は第4区、小(1~7)区対応の村々および担当副区長のリストです。

高田村の清右衛門が7区の副区長になったので、弟の秀三が戸長をしたと考えられます。 |

|

|

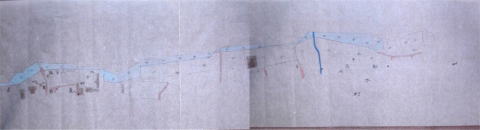

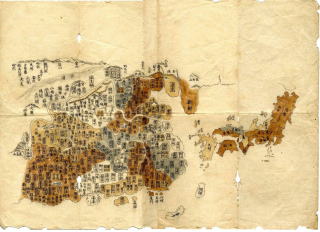

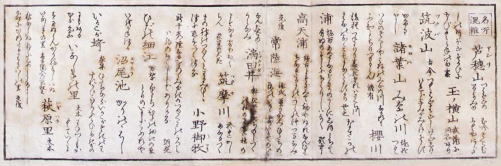

海上郡椎柴村絵図

(当館所蔵)

| 総武本線(明治30年銚子まで開通)は書かれているが成田線(昭和8年銚子まで開通)は書かれていない |

利根川河畔地図(旧椎柴村)

(宮内敏家所蔵)

| 現、銚子市野尻町、小舟木町、塚本町、忍町 (利根川右岸(旧椎柴村)地図) |

全体は1本の巻物になっている。作成は大正?昭和初期化か?

現在は河川敷が埋め立てられ、田畑になっており、国道356号のバイパスが走っている。面影は全くない |

利根河畔全地図

(利根川右岸(旧椎柴村)

現銚子市野尻町部分

現銚子市小舟木町、塚本町部分

現銚子市忍町部分

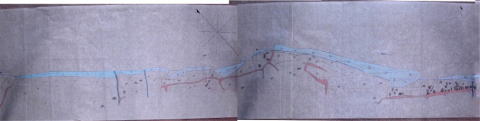

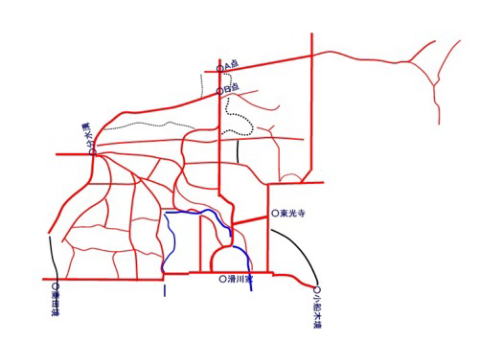

滑川藤兵衛家所蔵野尻村絵図

| 文久元年(1861) 辛(かのと)酉(とり) 年五月 野尻村名主 滑川藤兵衛 |

江戸迄陸路二拾八里、銚子御陣屋迄 道法二里余、高田境ヨリ小舟木境マデ往 来八町、飛地長山迄 一里

|

|

野尻村絵図の考察

上の図は野尻村絵図より道と川を抜き取りしたものです。

☆分水溝とは逆川からの分水であり6ケ村で管理されていました。この近くに高田村の逆川地蔵尊があります。(写真逆川地蔵尊参照)

B点:高田道と野尻道の分岐点です(参考写真)

A点:大田道(岩井、倉橋、旭方面)と猿田の分岐点です(参考写真A)

現在地図との比較

人口密集地域である高田地境から小船木境(横方向)に比して縦方向の縮尺が大きくなっています。特にA点とB点の縮尺は大きく距離は実際よりかなり短く書かれています。又、縦方向の縮尺も一様ではありません。絵図であり当時の測量技術では仕方ないことです。 |

|

現在の地図に上図(道路図)を重ね合わせる

| |

地図上の赤い線は野尻絵図の道を抜き出し基準点となる村境・水路等が合うように回転し、x方向、y方向に伸縮させ無理の少ないように合わせて載せました。(高田地境と小船木境を横方向の基準として実際の距離に合わせて固定し、縦方向は分水溝およびB点が合うように伸ばし回転させました。その結果A点は短かすぎて合っていません。縮尺度合いが一定でないためです(A点とA点の差)

白色の中島城周辺図についても岩崎功氏作成の図を参考に同様の方法で載せました。 |

|

地名「船木」

船材がとれる場所を示す地名である。(遠江、尾張、近江、美濃、安芸等舟木郷あり(千葉県郷士志))

当地においてもその意味で古くからあった地名です。

| 古代 |

船木郷 |

下総国海上郡15郷:

(大倉、城上、麻続、布方、軽部、神代、編玉、小野、石田、石井、横根、三前、三宅、船木) |

| 中世 |

船木庄 |

(鎌倉期、吾妻鏡に、「下総国三崎庄、船木庄、横根」の記述あり) |

| 近世 |

船木村 |

(高田村、芦﨑村、岡野台村、船木台村、三門村、中島村、正明寺村等9ケ村役場は高田に) |

| 現在 |

船木町 |

(銚子市合併後の旧船木台村を示す町名) |

下総国海上郡船木台村史誌(石毛光治編)よれば

| |

○ 造船の事

和銅2年(709) この年加茂吉備麻呂下総の国の守となりました。 奥州反乱軍追討のため船木郷、常陸お国より軍船50隻を建造。2年~7年にわたり兵員、糧抹、塩等運搬せりと。この時、船材木を船木台村(船木権現あり)また、遠く塙(現旭市、ここにも畑中に船木権現あります)よりも求めたり」とあります。

旧船木台村には出船弁財天、入船弁財天があり、現在の台地からは不自然に感ぜられますが当時は、海水面が高く、現利根川沿岸の野尻、高田等などは沼地か海面下であったと推測されます。

船木を冠した名称に船木村、船木台村、小船木村の地名の他、船木山東光寺、船木氏(千葉系図:海上行胤船木郷に居て船木氏)等々があります。

上図を見ると旧船木台村から野尻への道が葉脈のように広がっています。このことは船木台村からの人の流れを示しているように思われます。

「野」とは 平原のこと「野尻」とは:

「平たい野原の終わるところ」言い換えれば後背に川や湖、沼等水を背負った地を表すことが多いといいます。また、「野尻とは山地から出た平地の意味で、用いられる」といいます。旧船木台村から坂道を下って歩いていくと、まさに眼前に野尻が広がっている(写真C点参照)。このことはこの坂道を下ってきた人から見ての野尻です。

船木台とは:

現利根川沿岸は海進が進んでいた頃は内海でした。人々は現在台地と云われる土地に住んでいたと推測されます。後に自然の干拓作用(土砂の堆積や海水面の低下)で内海は沼地に変わり水田へと変化していく過程で、平坦な地で交通に便利で水田がある利根川沿いに人々がしだいに移り住むようになるのは必然です。台地は水を得るのに苦労したようですが利根川沿岸はその苦労もありません。他所からの移住者もあり、地の利がある利根川沿岸部が発展しました。この地域の寺のいくつかは台地から沿岸部に移っています。

船木台村の井戸水事情:

船木台村史誌(石毛光治)には、井戸水には不自由したことが記されています。

船木という地名が先にあり、船木台とは発展していった利根川沿岸部からみての台地、船木台なのではないでしょうか。

沿岸部の発展に従い台地は呑み込まれていくことになりましたが、船木という古来からの名は船木村を経て銚子市合併後も船木町として現在に継承されています。

下総国海上郡船木台村史誌(石毛光治編):

○は船木台村史誌(石毛光治編)より抜粋

○ 寛文7年(1667)野論 裁許絵図裏面書:

船木台村・高田村・野尻村・小船木村・各村境界線を確認の上裁許を受ける。

役人 松猪右 岡豊前 嶋久太 渡大隅 井河内

○ 寛文9年(1669)乍恐以書付申上候事 野論

松平外記 知行所 船木台村 治郎

坂中三十郎 知行所 高田村 弥右衛門

窪寺小衛門 様

佐原三右衛門様

○延宝5年(1677)12月6日

高田村船木台村野論之事

○延宝5年(1677)12月14日

裁許絵図裏面畑論 野尻村・小船木村・:船木台村

役人 長角左㊞ 甲斐喜右㊞ 徳五兵衛㊞ 杉内蔵㊞ 宮若狭㊞ 嶋出雲㊞ 大摂津㊞ 板石見㊞ 小山城㊞

○ 延宝9年(1681)3月1日乍恐以書付て御訴訟申上候事

船木台村高田村入会運上野に 差出人 喜兵衛

○ 貞享5年(1687)

取為申手形の事

高田村 名主 清右衛門・ 弥兵衛・ 重右衛門・ 仁兵衛・ 外五名

船木台村 名主 喜兵衛殿・ 年寄 七郎兵衛殿・ 年寄

清右衛門殿近隣の利根川沿岸にある柴崎町、松岸町、長塚町の人口密集地は川沿岸部ですが、台地には同じ町名が(飛び地のように)存在しています。台地から川沿岸に移り住んだと想像できます。また、現猿田町近くにある、三川、平松(千葉氏系平松氏等)の町名は九十九里沿岸にもあり、関連が想像できます。(移住)

地名が同一で残っていない場合も移住は多いにあったに違いありません。

高田」とは:

「あたりの平地より高いところにある田」の意味ですが、旧高田村は野尻、芦﨑の両村境に川があり全体として周りより高いです。

数千年前は現高田・野尻等平地部分はあぜの海と呼ばれる海で、霞ヶ浦印旛沼手賀沼長沼を含む広大な香取の海と呼ばれていた。今でも少し掘ると牡蠣がらなどが出てくるところがあります。

高田村は1500年当時は毛鶴間と呼ばれる沼地であったと地蔵院縁起に書かれています。野尻、芦﨑は高田よりやや低くいので沼地であったと想像できます。

三宅とは(三宅郷):

「屯倉にして朝廷の御倉を置かれ租調を納入せしむるところをいふ(下総旧事考)」とあります。

「三宅、柴崎、四日市場、垣根、長塚、松岸、高野は三宅郷の域たり。」

「三宅は万葉集巻九高橋蟲麻呂が常陸鹿嶋郡軽野橋にて検税使大伴郷に別るとて詠むめる歌あり。」

「ことひ牛の三宅の浦にさし向ふ鹿島の﨑にさ丹(に)塗(ぬ)りの小(お)船を設け玉まきの小楫(おかじ)しじぬき夕汐の満ちのととみに御船子をあどもひ立てて呼び立てて御船出でなば濱もせにおくれば並いて反側(こひまろ)び恋かもをらむあしづりしねのみや泣かん海上の其津を指して君が榜ぎゆかば」

中島城の外掘(逆川):

高田川(海上川)の水を堰を設けトンネルを経て掘割に導きます。これを逆川(利根川の流れと逆行しているので)といいます。

目 的

逆川は平時は灌漑用水として田畑うを潤し、有事には城の北側の守りとして使う設計になっています。

造られた時期

6ケ村(三門村、芦﨑村、中島村、船木台村、高田村、野尻村)用水路完成は永禄3年(1560年)説と元禄説がありました。

「水神様はトンネルを掘り岩が出た、その岩で川を埋め立て境内になった」との伝承からの元禄説と、水神様の勧請が永禄年間とする海上郡誌から永禄3年説があります。

正保2年(1645年)逆川の水争いの記録(滑川家文書)等より元禄説は否定されました。筆者は永禄3年(1560年)をとりたい。

「中島城と胤秀:阿部明、岩崎功」より抜粋構成。詳細は同書、阿部明氏、岩崎功氏の考察を参照されたし。

逆川の水管理:

6ケ村(三門村、芦﨑村、中島村、船木台村、高田村、野尻村)が関わっており、嘗ては水年貢として管理する三門村に納められていました。(地元民から聞き取り)

現在は用水路が整備され、また、畑地が増えたこともあり、逆川の重要性は昔ほどではないが田植え時期には欠かせない用水であることに変わりありません。

今でも三門町の人たちにより逆川は管理されています。

参考:前出の野尻村絵図には6ケ村管理の分水溝が記入されています。

下写真参照 |

|

|

|

|

左のじり道 右たかだ道、右てうし(銚子)

|

|

くらはし(倉橋)、いわい(岩井)等読める |

|

|

|

| 船木台より坂道を下りてくると眼下に野尻の水田が広がる |

|

中島城:御城跡(銚子市中島町) |

|

|

|

逆川の取水付近(三門町)

トンネルから出る水は豊富である(5月) |

|

逆川地蔵尊

(この下に逆川は流れている)(高田町) |

|

伊能忠敬が写し取ったアジア地図

(宮内敏家所蔵)

|

このアジア地図は複数の地図を参考に写されたと考えられています。

詳細は伊能忠敬資料「アジア地図」へ

|

|

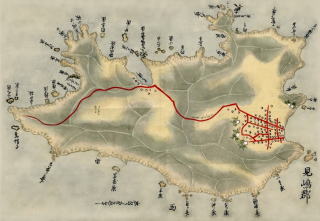

伊能忠敬翁所作長門国旧三島郡見島村絵図

_ (宮内敏家所蔵)

|

|

この絵図は伊能忠敬萩測量の際、伊能測量隊に地元から提出された物であろう。

詳細は伊能忠敬資料「見島地図」へ

|

| |

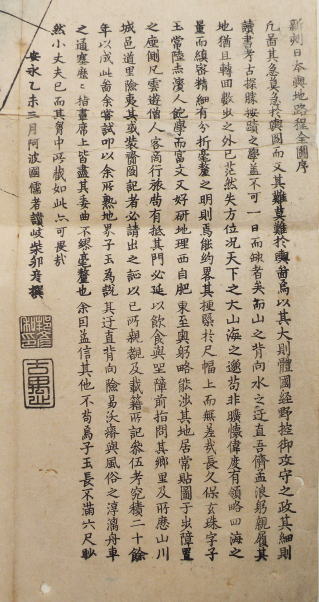

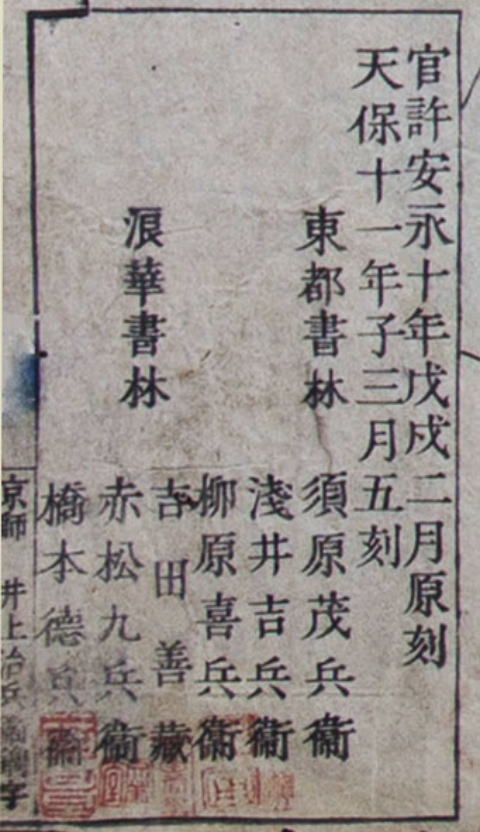

日本輿地路程全図 (長久保赤水)

|

越川行雄氏所蔵

|

| |

長久保赤水(1717年12月8日-1801年8月31日)江戸時代中期の地理学者、漢学者 |

|

| |

本名:号の赤水、字名玄珠、俗名:源五兵衛。常陸国多賀郡赤浜村(茨城県高萩市)農民の子として生まれました。17歳の頃から漢学者の鈴木玄淳の塾に通い漢学や漢詩などを学びました。25歳の頃、玄淳らとともに水戸藩の儒学者名越南渓に師事し、朱子学・漢詩文・天文地理などの研鑽をしました。天文学は渋川春海の門下の天文家、池友賢に指導を受けました。52歳、水戸藩から学問の功績によって郷士に抜擢されました。藩主の治保公の侍講となりました。

後に藩主の命により大日本史編纂の「地理誌」の執筆にあたりました。1801年85歳の生涯を終えました。

最大の功績は1779年に刊行した『改正日本輿地路程全図』、これを修正した『改正日本輿地路程全図』を安永8年(1779年)に初出版したことでです。 |

|

| |

改正日本輿地路程全図 |

|

| |

経緯線が入った地図で一般に『赤水図』と呼ばれています。10里を1寸としているので縮尺は約130万分の1となります。6色刷のカラー刷りで、蝦夷、小笠原諸島、沖縄を除く日本全土が書かれています。

赤水図は伊能図より42年前に出版されおり、明治初期までの約100年間に渡って使われました。正確に作られた伊能図は幕府により厳重に管理されていたので、一般には赤水図が明治初年まで広く使われました。赤水図は正確さで伊能図に劣りますが、実測によらず情報を集め考証を重ね作成された地図であることを考慮すると、伊能図と別の意味で驚嘆するところ大です。(筆者感想) |

|

|

|

| 常陸の国絵図 |

越川行雄氏所蔵

一部欠損部分あり

|

|

|

|

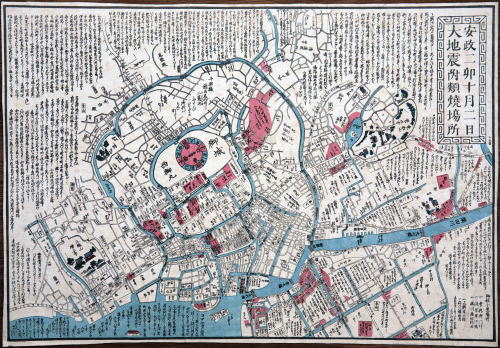

| 安政2卯10月2日 大地震古附類焼場所 |

越川行雄氏所蔵

|

| |

|