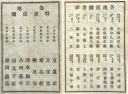

日本名所客遊詞草(上下合冊) |

| |

筆者 宮内猪三郎

清右衛門13世(定彦)の3男として生まれる。名は猪三郎、赤城と号し、赤城 宮内静。東京に寄宿鳴門英学塾に学ぶ。19歳の時建白書を提出している(国立公文書館)。後に軍に出身(陸軍、清国に)

著作:日本名所客遊詞草、清国事情探検録、新天地など

「日本名所客遊詞草」は紀行文である。

日本帰国後の明治19年春、東京神田の寓居を出発、諸国歴遊の旅に出る。各地の名家に宿し、名所旧跡に触れて思うことを記録して漢詩を作る。

〇猪三郎19歳、鳴門英学塾学生の時建白書を提出している。 |

|

| |

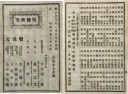

題跋に見られる人物:

勝海舟、李徑芳、小野湖山、栗本鋤雲、内藤耻叟、青山鉄槍、三島中洲、南摩羽峰、吉川松浦、並木栗水、森槐南、松岡友鹿、宮内君浦、須田桐蔭、井上基昌、江川英武、芳野世徑、佐野進、伊集院兼雄、國分青崖、村岡棠陰、重城青崖、白石長治、中村武一、本田種竹、野口勝一、城井壽章、野村茂樹、薦田卯一、三谷耕雲の名があり、交友の広さと人脈を見て取れる。(全体として漢詩、清国関連者が多い) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| 題跋に登場する人物 |

| |

勝 海舟(かつ かいしゅう)文政6年(1823年)~ 明治32年(1899年)80歳。通称は麟太郎(りんたろう)。

本名義邦 、維新後改名して安芳。号は海舟。咸臨丸でアメリカ・サンフランシスコへ渡航。帰国後、軍艦操練所頭取を経て軍艦奉行に就任。軍事総裁として全権を委任され、幕府方を代表して西郷隆盛と会見、江戸城を無血開城にみちびく。贈正二位。法名:大観院殿海舟日安大居士。 |

|

| |

李 経芳(り けいほう)1855年~ 1934年)。安徽省合肥磨店出身。字は伯行、号は端甫。清末の官僚・外交官。1890年より駐日公使に就任。1895年、李鴻章とともに下関条約を結び、台湾割譲の全権委員となった。1905年に商約大臣となり、1907年には駐英公使となった。 |

|

| |

小野湖山 (おの こざん)文化11年( 1814)~(1910)97 歳。幕末-明治時代の漢詩人。近江出身、名は巻・長愿、字は懐之・士達・舒公、号は湖山、梁川星巌,藤森弘庵に師事。

|

|

| |

栗本 鋤雲(くりもと じょうん)文政5年(1822)~ 明治30年(1897)76歳。幕末期の幕臣。幕府の外国奉行。名は鯤。初名は哲三。瑞見。通称は瀬兵衛。1867年(慶応3年)のパリ万国博覧会訪問中に大政奉還と江戸幕府の滅亡を知る。維新後は新政府に仕えることなジャーナリストとして活躍。 |

|

| |

内藤耻叟(ないとう ちそう)文政10年(1827)~ 明治36年(1903)77歳。明治時代に活躍した歴史家、国語学者。著書に『徳川十五代史』『安政紀事』など。本名は正直。水戸藩士・内藤氏を継ぐ。会沢正志斎、藤田東湖らに師事。藩内論争に巻き込まれて謹慎隠居。後に講道館教授に任ぜられるが、再び藩内の論争に巻き込まれて入獄。その後、幕末期の混乱に乗じて水戸を脱出し、放浪生活を送る。後、小石川区長、群馬県中学校長、東京大学講師、帝国大学文科大学教授。 |

|

| |

青山 鐵槍(あおやま てっそう)文政3年(1820)~明治39年(1906)87歳。水戸藩の弘道館の訓導、弘道館教授頭取代理、彰考館権総裁。維新後、東京府庁地誌課、修史局。辞職後は、旅行と著述に専念。清国公使・何如璋の書記官黄遵憲と親交があり、黄遵憲の『日本国志』著述の資料協力をする。鉄槍の主著『皇朝金鑑』の序文を黄遵憲が書いている。明治20年(1887年)、全国の名勝をまわって書いた紀行文、『大八州遊紀』を出版。 |

|

| |

三島 中洲(みしま ちゅうしゅう)文政13年(1831)~ 大正8年(1919)90歳。備中(現岡山県)出身。名は毅、字は遠叔、通称、貞一郎、別号に桐南、絵荘、陪鶴、陪龍、また風流判事。漢学者、昌平黌に入り、佐藤一斎安積艮斎に学ぶ。藩校有終館会頭に就任。昌平黌詩文掛。漢学私塾虎口渓舎を開く。38歳のとき奉行格となり洋学総裁兼務。維新後、東京高等師範学校教授、新治裁判所長、大審院判事、東京帝国大学教授、東宮御用掛、宮中顧問官、二松學舍大学の前身となる漢学塾二松學舍の創立者。 |

|

| |

南摩綱紀 (1823~1909.4.13) 87歳。会津藩士。若松に生まれ、名は八之丞、号は羽峰。江戸昌平黌に学ぶ。詩経・洋学を究める。33歳関西諸州を歴遊、帰って洋学舎を創設。1862年(文久2年)樺太警備、また北海道東岸80里間の幕領代官を務める。戊辰戦争には大坂に潜み、また奥羽列藩の間を走り情報を収集。開城後、越後高田に謹慎、許されて文部省東大教授、東京高等師範教授など歴任。従四位勲四等。 |

|

| |

吉川松浦 吉川3兄弟(吉川天浦、君浦、松浦)、漢学者、潮来宮本茶村に学ぶ、兄天浦の後を継ぐ。 |

|

| |

並木 栗水 御所台地区に生まれ、朱子学者。多くの子弟が栗水を慕って入門。門人から新村出、林泰輔などを輩出。教える内容は四書五経・日本史・十八史略・史記・五漢書等奥深いもの。 |

|

| |

森 槐南(もり かいなん)文久3年(1863)~ 明治44年(1911)。漢詩人。名古屋出身。名は公泰(きみやす)、字は大来(たいらい)、通称は泰二郎、別号は秋波禅侶(しゅうはぜんりょ)・菊如澹人(きくじょたんじん)・説詩軒。枢密院属式部官などを歴任、伊藤博文に愛され各所に随行、ハルピンで博文が狙撃された際、被弾。その傷がもとで亡くなる。 |

|

|

|

| |

宮内君浦 吉川3兄弟(吉川天浦、君浦、松浦)銚子宮内氏を継ぐ、茶村の「双硯堂詩集」を編纂する。『大日本国語辞典』を編纂した松井簡治の父、銚子川口神社に「君浦宮内先生頌徳碑」がある。

|

|

| 須田桐蔭 情報お待ちしてます。 |

| 井上基昌 情報お待ちしてます。 |

| |

江川英武(えがわ ひでたけ) 嘉永6年(1853)~昭和8年(1933)80歳。第38代(最後)の韮山代官、韮山県知事。第36代韮山代官江川太郎左衛門英龍の5男。 |

|

| |

芳野世経 (よしの つぐつね) 嘉永(かえい)2年(1849)~昭和2年(1927)79歳。江戸出身。明治-大正時代の政治家。東京市会議員,東京府会議員,同議長。東京府教育会長,警視庁防疫評議員などを歴任。私学蓬莱学校を設立。明治23年衆議院議員 |

|

| 佐野進 情報お待ちしてます。 |

| |

伊集院兼雄、日本軍将校による手書き地図作成メンバーの一人(アメリカ議会図書館所蔵)。1879 年(明治 12)清国差遣。1881 年(明治 13)[工兵大尉]、帰国。1882

年(明治 15)清国差遣。1883 年(明治 16)清国漢口駐在、1886 年(明治 19)日帰国。 |

|

| |

青崖山人 国分(こくぶ)青崖。漢詩人、日清戦争に日本新聞から派遣されて遼東半島に従軍し、山縣有朋大将の帷幕に参じた。 |

|

| |

本田種竹 1862-1907 阿波出身。名は秀。字は實卿。通称は幸之助。明治17年(1884)、東京に出て官途についく。明治32年中国に漫游。37年、官途を絶ち詩道を友とする。詩人として、大沼枕山、森春涛、森槐南、向山黄村らと交わる。国分青崖の日清役従軍の後を請けて新聞「日本」の漢詩欄の選者となる。正岡子規とも親交を結ぶ。槐南、青崖と並び明治末期詩壇の重鎮。 詩集には「懐古田舎詩存」六巻。「戊戌游草」「梅花百種」などある。 |

|

| |

野口勝一 明治時代に政治家、ジャーナリスト。自由民権運動家、茨城県会議員『茨城日日新聞』の社長兼主筆と茨城県内での活動から離れ上京し、農商務省に勤務。後、衆議院議員を三期。 |

|

| 村岡棠陰 情報お待ちしてます。 |

| 重城青崖 情報お待ちしてます。 |

| 白石長治 情報お待ちしてます。 |

| 中村武一 情報お待ちしてます。 |

| 城井壽章 情報お待ちしてます。 |

| 野村茂樹 情報お待ちしてます。 |

| 薦田卯一 情報お待ちしてます。 |

| 三谷耕雲 南画家? 情報お待ちしてます。 |

|

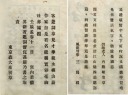

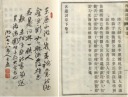

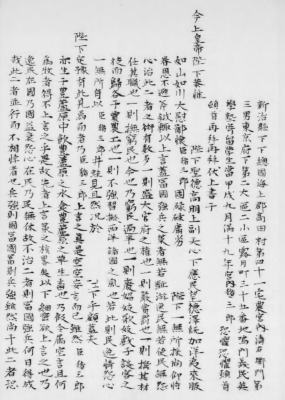

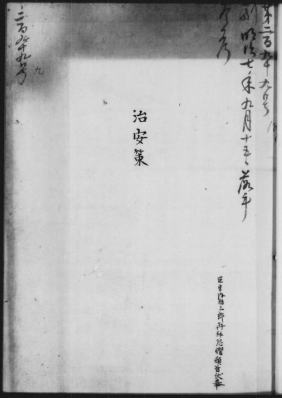

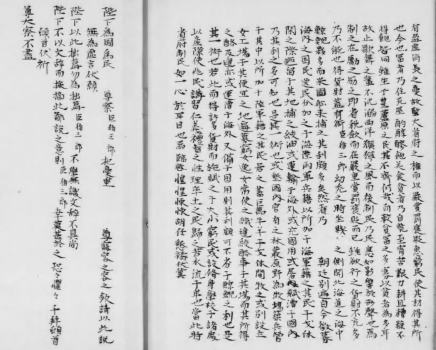

宮内猪三郎の建白書(国立公文書館蔵) |

(2) |

(1)

|

(3) |

(4) |

国立公文書館所蔵資料マイクロフィルムより・・・・・情報提供 茨城県 〇〇様

治安策(新治県出身英学塾生宮内猪三郎)

第二百九十九号

?明治七年九月十五日?年

臣 宮内猪三郎再拝恐慴頓首伏奉

治安策

九

二百九十九号

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

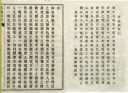

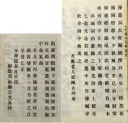

新治縣下下総国海上郡高田村第四十一宅農宮内清右衛門第三男東京府下第二大区二小区露月町三十五番地鳴門義民英学塾寄留学生當甲戌九月満十九年宮内猪三郎恐擢恐擢頓首頓首再拝再拝伏上書干

今上皇帝陛下恭惟 陛下聖徳高明上副天心下應民望徳澤既加洋夷来服如山如川大慰鄙懐 臣猪三郎 固碌碌庸劣 陛下一無所採尚仰恃眷思不避斧鉞輙以上言蓋富国強兵之策者無若駐遊逸民無若使民無怨心治此二者之街有数多一則盛大宮府之権也一則厳當罰也一則撰其材任其職也一則撫窮民也今也乃窮民過半也一則廃娼妓歌妓戯子談客之役而帰各千賈農工也一則不強習擬西洋諸国之風也若比則民逸情怨心

一無所有以臣猪三郎井蛙見且然况於 陛下乎顧蓋夫

陛下定豫有此見焉而者乃臣猪三郎上言之真是空空妄言而己雖然臣猪三郎亦生千豊蘆原中飲豊蘆原之水食豊蘆原之草生畜也乃飯令属空言且何爲牧者得不上言之乎是故先者上言策之核畧?以下細密欲上言之也乃逸民在国乃国国益哀怨心在民乃炊民無休故不治二者則富国強兵何日得成哉此二者並行而不相悖者也兵強則富国冨則兵強雖然尚干北二者恕有盈虚消長之憂故監大省府之権而以厳賞罰褒題恵窮民使其材得其所也今也冨者乃住瓦屋酌醇醪飽美食貧者自暁至宵苦艱力耕且糟糠不得飽皆同雖生干豊蘆原之民其不斎何哉而較貧富之多寡以貧者為多耳故止歌舞之輩不沈溺西洋擴獰之風而後制民乃民応如影響於形声也焉制之在励之励之即者税斂而在厳重賞罰褒題而己雖欲行之貨財不充多乃不能也得貨財葢有術臣猪三郎幼禿之時座賎之側聞北海道之海中鯨鯢多而米国船来捕之其利頗多矣然者乃 朝廷別遍自今徴募

海内之困民逸民分加之千海陸両軍兵籍以所加千海軍籍之其民干戈休閑之際趣留干其地捕之紱油或運輸千海外或充国用或屠鰔漕千国内乃其利之多可知也是其一術也或墾国内官有之林叢原野為牧場築兵営千其中以所加千陸軍籍之其民之畜巨萬牛羊干戈休間牧之或別設立女工場千其便宜之地遍募窮女逸女常使之織?鮫酪事干其場而其所得之酪及?亦或運漕千海外又備千国用則其利顧可不劣干鯨鯢之利也是其一術也若此而得許多貨財而施賦之千大小窮民或設脩身学校千諸処以産隙使兆民講習仁義禮智之性理率土之民帰之若水流千卑也當此特省府制民如一心於耳目也焉臨啓惶惶挟胡任懇禱伏冀

陛下為国爲 尊察 臣猪三郎杞憂垂 尊寵容之容之欽請以此説

無為虚言伏願

陛下以此拙萹勿為拙萹臣猪三郎不学無識文辞不具尚

陛下不以文辞而採摘此鄙説之意則臣猪三郎幸莫甚於之恐々擢擢千拝頓主首

主首伏祈

尊大察不畫

|

宮内猪三郎:新治縣下下総国海上郡高田村第41宅農宮内清右衛門第三男東京府下第二大区二小区露月町三十五番地鳴門義民英学塾寄留学生當甲戌九月満十九年宮内猪三郎とある。 日本名所客遊詞草の著者である。

|

|

|

| |

| |

| |