犬 吠 埼

浅海堆積物は天然記念物 |

|

|

|

|

| 君ヶ浜から見た犬吠埼 |

5月5日の灯台前 |

酉明け浦から見た犬吠埼 |

| 犬吠埼灯台 |

灯台(国の登録有形文化財)はイギリス人リチャード・ヘンリー・ブラントン設計監督により、明治5年に着工、7年に完成した全国に5基ある一等灯台の一つです。高さは地上から31m、水面から52m。灯台は二重円筒構造でレンガ作り(国産レンガ19万⒊千枚)99段の羅線階段と梯子でバルコニーに出られます。当時のレンズはフランス製で8面閃光レンズ、現在は国産4面レンズ、光源は当初、油。大正年から電気になりました。水銀上に浮かせて回転させます。現在はメタルハライド電球400W。かつて犬吠埼灯台は立地条件がよく灯台守憧れの灯台でした。

犬吠埼灯台は日本の灯台50選、世界の歴史的灯台百選に選ばれています。入場料200円。

(注)

一等灯台:犬吠埼灯台、経ヶ岬灯台(京丹後)、出雲日御碕灯台(出雲)、角島灯台(下関)、室戸岬灯台(室戸)

犬吠埼は:銚子で最もメジャーな観光地で、1年を通してにぎわっています。特に年末年始は 日本一早い初日の出 を拝む人々で埋め尽くされます。5月ごろからは磯遊びなど家族ずれの観光客でにぎあいます。 |

|

|

|

|

| 霧笛舎(明治43年) |

犬吠埼灯台初代レンズ |

犬吠埼灯台前の日時計 |

| 視界1.8キロ以下になると35秒に5秒霧笛を鳴らします。到達距離は10㌔先と言われています。建造100年、コンプレッサーで空気を圧縮し吹鳴機で鳴らします。現在は使われていません。 |

フランス製のフレネル式一等八面閃光レンズ。明治7年(1874年)から昭和26年(1951年)まで使用されました。現在は霧笛舎内に保存されています。 |

日晷儀(にっきぎ)と呼ばれた日時計です。灯台守にとって日時計磨きも大事な仕事であったといいます。灯台と日時計の関係ご存じの方お知らせ下さい。 |

| |

源義経伝説:奥州(藤原氏)への逃避行の際、犬若に置き去りされた愛犬(若丸:犬岩伝説)の泣き声が聞こえたことからなずけられたとする説で、地元では一般的に伝説として認知されています。

アシカの泣き声説:アシカ島や犬吠周辺はかつて多くのアシカが生息しており、アシカの鳴き声が犬似ていたからとする説。

アイヌ語説(アイヌ語研究者の回答抜粋):[犬吠埼」の「いぬぼう」の語源は、アイヌ語の「イヌン・ポ・オ・イ(inun-po-o-i) 」で、その意味は、漁師小屋・多くある・所j

と解されます。ちなみに、この場合の「イヌン(inun)」は、「漁のために水辺に出向いて滞在する」という動調としても使われるのですが、ここでは、そうではなく「漁のために水辺に出向いて滞在する小屋」、つまり、「漁師小屋」とか「番屋」という意味の名詞としてです。「イヌン・ポ」の「ポ」は指小辞としての「ポ」であり、私たち東北人がいまだによく使う「馬っこ」の「っこ」とか「山っこ」の「っこ」など、語の語尾につけて親愛、可憐などの意味を付加するときに使う一種の接尾語です。エミシの漁師達が「犬吠埼」の海岸に「イヌン・ポ」を建て、そこの近海や沿岸に回都してくる魚の大漁の時季に、水揚げ場である「犬吠埼」の浜辺に泊まり込んで働くために建てた作業小屋兼休憩所だったと考えられます。

山内和幸(地名研究家)説(抜粋):犬吠埼の地名由来は「オニ」が「イヌ」に、「ホウ」が「ボウ」に訛ったものです。「鬼 オニ」は険しく猛々しい意味だし、「ホウ ボウ」は「ほうける」とか「ぼぼける」の意味の「崩」で、崩壊地形をあらわしています。つまり、険しく崩れやすい断崖絶壁という意味の「鬼崩 オニホウ」が「犬崩 イヌホウ イヌボウ」になり、犬は吠えるということで、「犬吠」と表記して誕生した地名です。この地名の由来を解くカギが、南隣の「犬若」地区の地名にあります。「イヌワカ」は「オニワカ」の転訛したもので、「ワカ」は「崩 ホケ ハケ ワケ」が訛ったものです。確かにこの集落は海岸平地との差が25メートル位の海食崖を持つ隆起台地と崖の中腹にあり、この崩壊性の断崖は、犬若から南、名勝「屏風ヶ浦」へと続いています。犬若から崖下の銚子マリーナや大学のある潮見町へは厳しい坂道です。断崖絶壁の景勝地「東尋坊」トウジンボウといいます。この「ボウ」も間違いなく「崩」の意味で、犬吠埼の地名由来の証人になっています。 |

| |

いつから犬吠 「埼」 になったか。

|

| |

江戸時代に書かれた史料には犬吠崎、犬吠岬と並んで石切の鼻などと記されています。筆者も意識して見てきましたが、灯台建設以前に書かれた史料に犬吠「埼」と書かれたものを見ていません。(今は灯台名も地名も「埼」で統一されています)。 伊能忠敬の地図は地名として「崎」と記しています。明治初期の陸軍による迅速測図では地名は伊能図同様「崎」になっています。一方旧海軍水路部は海洋に突出した陸地の突端部を示す字として「埼」を採用したそうです。だから灯台名や海図では例外があるものの「埼」なっています。戦後、国土地理院は旧陸軍測量部を海上保安庁水路部は旧海軍水路部を継承しました。

参考:昭和35年に海上保安庁水路部と国土地理院が「地名等の統一に関する連絡協議会」で協議しましたが双方とも譲らず現在に至っています。(今は同じ国土交通省ですが)

筆者の推測:銚子の場合、犬吠埼灯台の存在が大きく、地名もいつの間にか「埼」になったと思われます。

☆: 灯台建設以前に「埼」を用いている史料がありましたらお知らせください。(管理人) |

| |

地層(犬吠層は銚子層群に含まれます)

|

| |

銚子層群は北から海鹿島層、君ヶ浜層、犬吠層、酉明ケ浦層、長崎鼻層から成ります。これら地層は1億3000万年前~1億年前の中生代白亜紀前期の地層です。北側の海鹿島層が古く、南側の長崎鼻層では新くなります。

犬吠埼の平坦な地形は6万年前ごろの海底面でその後隆起し陸になり、現在の高さになりました。

犬吠層は1億2000万年前の地層で恐竜の化石が発見される可能性があります。 |

| |

|

灯台下の馬糞池辺りは江戸時代には石切場として有名で灯台建設以前は犬吠崎、犬吠岬、石切の鼻などと呼ばれていました(現在は石切は行われていません)。犬吠砂岩は銚子石として砥石や塀、土台・他に多く使われました。

☚ 塀として使用されている銚子石。 |

|

| |

犬吠埼の陸に近い浅い海での堆積物は国の天然記念物に指定されています。アンモナイト、トリゴニア、コハク、シダ、ソテツ、花粉などの化石がでています。(平成13年11月13日、国の天然記念物に指定されました) |

|

|

|

|

記念碑: 国指定天然記念物

犬吠埼の白亜紀浅海堆積物 |

犬吠埼灯台下地層

右下水面部分は昔天然プール |

ストーム性堆積構造 |

| 犬吠周辺では、アンモナイト、トリゴニアや、シダなどの植物、花粉の化石、琥珀などが出ています。浅海での波や海水の流れが作るリップルやハンモックなどが観察できます。 |

|

| 灯台下は昔の石切場で灯台設置以前は石切の鼻と呼ばれていました。写真の水面部分は昔天然プールでした(現在立ち入り禁止)。砂泥互層、ハンモク斜交層理が見られます。 |

|

| 暴風時の海面で発生する波が海底面に作用し写真のように当時の海底の様子を現在に残しています。 |

|

|

|

|

| 砂岩泥岩互層(灯台下) |

ノジュール |

漣痕(れんこん) |

| 普段泥がたまり嵐のさい砂がもたらされます。結果、互層ができます。浅い所で砂が深い所で泥が堆積します。海進海退が繰り返すことで互層ができます。海進、海退は一定期間でないので層の厚みが異なります。泥岩層は砂岩層に比して柔らかいので凹状にへこんでいます。 |

|

画像の丸い団塊がノジュールです。

いくつも並んでいるのが分かります。

ノジュールは化石や砂粒などを核として、堆積物中の珪酸や炭酸塩などが濃集沈殿しながら固まってできたものです。 |

|

漣痕はリップルマークとよばれます。

ウエーブリップル:前後に動揺する波によるもの(上画像)。見ずらいですが画像の日陰部分、横線状の縞模様がそれです。

カレントリップル:一方向の流れによるもの。 |

|

|

|

|

| 砂岩層の厚さと海岸線の凸凹 |

蜂の巣状風化 |

生痕化石 |

| 泥岩層に比して砂岩層の厚い犬吠埼や海鹿島では海岸線が凸状になっていて泥岩層の厚い君ケ浜では凹状になっています。 |

風化作用で岩石の表面が蜂の巣のように穴があく風化のこと。犬吠灯台下の海岸には多数の蜂の巣状風化がみられます。 |

生物の這い回った跡などの生物活動を留めた化石をいいます 。棒状や枝分かれ太い生痕:エビやカニの仲間の巣。マカロニ状の細い生痕:ゴカイの這い回り跡。浅い海であったこと証拠。 |

|

|

|

| ソテツの幹 |

貝化石の集団 |

アンモナイト |

| 犬吠埼の白亜紀の地層からシダ、ソテツなどの化石が産出します。当時の自然環境は温暖であった考えられます。銚子市展示物、背面は処理。 |

ツノガイ、トリゴニアの仲間が見られます。銚子市長崎。(銚子ジオパークビジターセンタ展示物) |

古生代シルル紀末期から中生代白亜紀末まで広く海洋に分布し繁栄した頭足類の巻き貝の形をした殻が特徴。

示準化石。 |

|

|

屏風ケ浦(国の天然記念物&名勝)

大谷津付近から刑部岬方向を望む(撮影:管理人) |

| |

国の名勝および天然記念物

屏風ケ浦は銚子市犬岩から旭市刑部岬まで続く高さ凡そ50m長さ10kmに渡って連続する海食崖で、荒々しく雄大です。屏風ヶ浦に沈む夕日も圧巻です。

ここは江戸時代からの観光名所で、赤松宗旦の利根川図志に「銚子磯浜めぐり」の終点として紹介されています。

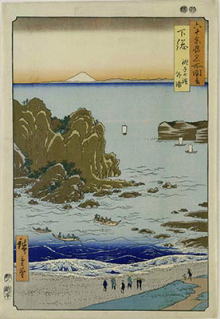

右図は浮世絵の歌川広重の六四余州名所図絵、「下総銚子の濱外浦」です。白く描かれた富士山(実際は夕景とすると富士山は黒くシルエットになります)、右手に屏風ヶ浦の先端刑部岬が描かれています。大きな岩は千騎ケ岩と推測できます。屏風ヶ浦の海は穏やかに千騎ケ岩側は荒々しく砂浜には女性の観光客も描かれています。当時、磯めぐり観光が一般化していたことが分ります。

田山花袋や徳富蘆花など多くの文人墨客が訪れています。利根川の水運は江戸との距離を縮め、香取・鹿島・息栖の三社詣で、そして銚子磯浜めぐりが文人墨客から一部の庶民に至るまでステータスとなっていました。屏風ケ浦はH28年3月、国の名勝及び天然記念物に指定されました。 |

船橋市立西図書館所蔵 |

| |

地 質

屏風ヶ浦はおよそ3つの地層

1、犬吠層群と呼ばれる約300万年前~40万年前の地層で、その内屛風ケ浦で見ることができるのは300~100万年前の地層です。深い海で堆積した地層で北西方向に1~3°傾斜しています。

犬吠層群は下部から名洗層、春日層、小浜層、横根層、倉橋層、豊里層からなります。遊歩道で観察できる地層(名洗層300万年前~200万年前)は火山砕屑物を多く含む砂岩(凝灰質砂岩)です。

2、香取層は約10万年前、浅い海で堆積した地層で概ね砂で形成されています。

3、陸化の後堆積物:塵や火山灰が粘土化したもの(関東ローム層など)です。

海食崖の出来方&浸食速度

崖は、比較的柔らかいく、波により窪み(ノッチ)がつくられ、やがて上部が崩落して新しい崖面を見せます。落下した土砂は沿岸流により移動し、九十九里浜方面に供給されていると考えられています。侵食速度はかつて年間50cm~100cmと急激でしたが、現在はテトラポット、消波ブロック、遊歩道の設置によりかなり抑えられています。遊歩道が完備している所では崖の傾斜も緩くなり、植物も目立ってきています。九十九里浜は痩せてきており泥質化しています。

屏風ケ浦の断層:

多くの断層を見ることができますが、多くは自重により生じた重力断層です。

250万年前の火山灰層(丹沢ざくろ石軽石層、別名名洗ざくろ石火山灰層)

関東地方に広域で分布する火山灰層で、ざくろ石が入っています。年代は250万年前と特定されています。

遊歩道付近ではその数m下に新第三紀と四紀の境界(258.8万年前)があります。

(平均堆積速度 0.5m/万年から逆算) |

|

|

|

|

| 屏風ヶ浦入口付近のノッチ |

屏風ケ浦遊歩道入口付近 |

東日本大震災及び余震による崩落 |

| 遊歩道が完備しているところは、海水が崖に直接接触していません。ここは、かつての浸食で大きな洞穴になっています。穴の左右及び上部台地にも亀裂がみられます。 |

地層観察などが行われる場所です。上部で230万年前下部で270万年前あたりで深い海で堆積した地層です。高さはおよそ20m。堆積速度は平均で1万年で50cmです。 |

左中央部の円く黒っぽく見える部分はかつての洞穴です。上部にはむき出しの新しい地層が見えます。遊歩道があるため、落ちた土砂は移動することなく下に留まっています。 |

|

|

|

| 名洗ざくろ石火山灰層 |

屏風ケ浦崖頂上部観察ポイントへ |

貝化石 |

| 上部の2重線に見える地層の約40cm下に丹沢ざくろ石軽石層があります。銚子は噴火口より遠く離れているので、ざくろ石の大きさは小さく顕微鏡観察になります。年代は250万年前と特定されています。 |

専門家の説明・指導を受けつつ、普段は行かない屏風ケ浦の上部へ。

(名洗、犬若を望む) |

屏風ケ浦上部付近に見られる浅い海での堆積物。貝化石等も確認できます。 黒いリング状のものがいくつもみられます。 |

|

|

|

|

|

千騎ケ岩&犬若岬&犬岩

|

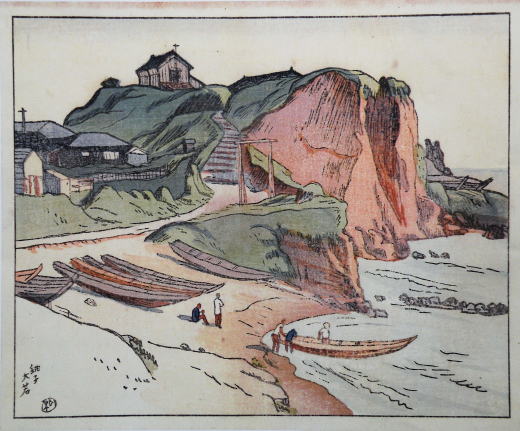

石井柏亭画:銚子犬若岬

昭和10年代の犬若岬(地元では本家の台と呼ばれる)

越川行雄氏所蔵 |

絵について(千騎ケ岩、犬若岬、犬岩)

中央の台地(蔵が描かれているあたり)は犬若岬(台地)と呼ばれます。この台地は伊能忠敬の富士山の方位測量の地として知られています。絵として描かれていませんが絵の左側に千騎ケ岩が、右側に小さく犬岩が描かれています。右手前、海として描かれている部分は昭和40年代まで海水浴場でした。今は埋め立てられ陸地化しています。右側の赤茶色の崖は屏風ケ浦と連続する地層ですが埋め立てによる陸化に伴い、今は傾斜が緩くなり草木が覆い昔の面影がなくなっています。しかし、今は埋め立てられ徒歩で犬岩のすぐ前まで行けます。 |

地質(犬岩、千騎ケ岩)

犬岩、犬若岬の一部、千騎ケ岩は愛宕山層群に属し、化石が出ていないこともあり時代の特定はされていませんが中生代ジュラ紀(2億年前~1億4500万年)辺りの岩体と考えられ千葉県で最も古い岩体です。愛宕山層群は海洋プレートが海溝で沈み込む際、堆積した陸からの砂や泥、海洋プレート上の堆積物が剥ぎ取られ大陸側にくっついた付加体です。犬岩は砂岩・泥岩から成り、ごちゃごちゃになっています。高さはおよそ15メートルあり、亀裂が耳もとをはじめ多くあります。かつては犬若岬の台地と一体であたと考えられ、浸食により独立した犬の形をした岩体になりました。まさに奇跡の奇石と云えます。

近くには、海食洞があり、風向きやその他条件が揃うと、浪の花と呼ばれる泡で一面が埋め尽くされます。

犬若岬は屏風ヶ浦(300万年前)の開始点であり、愛宕山層群(ジュラ紀辺り)とが不整合で接しています。

1億年以上の時代差を直接触ることができます。

義経伝説(犬岩):源義経が謀反人として兄頼朝に追われ、平泉の藤原秀衡を頼って逃亡する際、この地に立ち寄ったとするものです。吉野山(奈良県)を追われた義経主従は伊勢国から船で房総の地までやって来ました。主従の中に若丸という犬もいました。房総の地についた時、主従の1人、片岡八郎弘経(または弘綱、または為春)の兄、片岡常春(吾妻鏡では片岡太郎常春、片岡次郎常春)が下総国三崎庄の領主であったことから、その常春の館に世話になることになりました。平家の亡霊が若丸に乗り移り、義経は止む無く若丸を残して奥州に発つことになりました。若丸は7日7晩吠え続け8日目の朝、犬岩になったという伝説です。

義経伝説(千騎ケ岩): 義経が千騎の兵を隠したとされることから名つけられました。しかし、この岩には仙ケ岩との記述もあり岩体には洞穴があることから人が住んでいたことが窺われます。そうだとすると、仙人➡仙ケ岩➡千騎ケ岩になったかも知れません。(義経が銚子に来たという事実確認はされていません)

|

|

| 犬岩 & 犬若岬 & 千騎ケ岩 |

|

|

|

| 犬岩夕景 |

犬若岬海食洞からの浪の花 |

不整合 |

義経伝説の犬岩は将に奇跡の奇岩です。(高さ15m)。

ここからの夕日も素敵です。知る人ぞ知る撮影スポットです。運が良ければ富士山も見ることができます。 |

|

波の花は日本海の冬の風物詩ですが犬若では冬に限りません。犬若岬の台地の下部は海食洞で海に繋がっています。風向き等の条件が整えば穴から泡が吹き出ます。犬岩の前の海まで一面「浪の花」で覆われます。

また、台地は伊能忠敬の富士山の方位測量の地として知られています。 |

|

| 犬岩と同じ愛宕山層群(ジュラ紀)の砂岩泥岩の地層の上に、屏風ヶ浦(300万年前)の地層が直接のっています(不整合)。1億数千万年以上の年代差を片手で触ることができます |

|

|

|

|

| 水抜け構造(皿状構造) |

級化層理 |

水の流れでできる堆積構造 |

| 上部堆積物の圧力による水抜けによりできた構造を示しています。 |

各層は粒径の大きいものほど下に堆積しています。 |

水の流れの方向など推測できます |

|

|

|

| 千騎ケ岩 |

ハマカンゾウ |

犬若岬の台地と伊能測量 |

| 標高約18m、周囲約400mの大きな岩体で、砂岩からなり千葉県最古の岩石(1.5億年前)。かつては、ウミウの越冬地として知られ毎年500羽を越す群れの飛来が見られた。一方、ムクドリの繁殖地.。県内では珍しいイソヒヨドリやハクセキレイの繁殖も確認されています。 |

|

| 犬若岬の台地にはハマカンゾウやスカシユリの群落があり夏にはきれいな花を咲かせます。他にも、分布の北限ソナレムグラを始め、タイトゴメ・ハマボッス・ヒゲスゲ、ハマヒルガオ、イソギクなど貴重な海岸植物が楽しめます。 |

|

| 犬若岬の台地は伊能忠敬測量隊の富士山の方位測量の地です(写真の中央あたりか)。1801年9月4日、伊能忠敬はこの台地で9日間待って方位測量に成功しました。忠敬の測量日記に「慶助富士山を測る その悦知るへし」と記しています。今はこの時期富士山を目視することはほとんど不可能です。 |

|

|

|

外川の町並み |

|

|

|

|

| 外川駅(ありがとう駅) |

本浦通り |

通りに埋め込まれたプレート |

| 外川駅(とかわ)は千葉県銚子市にある銚子電気鉄道の終点駅です。ぬれ煎餅の販売等で経営危機を脱したことでよく知られます。サポータさんの努力、イベントの実施、ネーミングライツ(駅名愛称)の実施など経営改善努力を続けています。1923年、銚子鉄道として開業。社名変更により銚子電気鉄。2015年愛称「ありがとう駅」となる。 |

外川の町並みは斜面を巧みに碁盤の目のように整備されています。昔ながらの漁村の風情を今に残しています。町並み散歩がおすすめです。漁港に下る南斜面には産業道路といえる8本の道があります。それと直行する道は生活道路です。それぞれの道には名前がつけられています。 |

外川漁港に向かう坂道には通り名を記したプレートが埋め込まれています。写真のプレートは坂を下った先に本浦港があることから「本浦通り」と名ずけられています。

どの坂道からも海を臨ことができます。

|

|

|

|

| 外川ミニ資料館 |

説明熱心な館長 |

崎山治郎右衛門の碑 |

| 資料館は銚子電鉄外川駅のすぐ近くにあります。館長さんのご主人の遺志を継いで、島長水産の一部を資料館にしたといいます。街並み散歩の前の来館がお勧めです。 |

島田館長さんが、外川及び銚子の歴史や展示品の解説を丁寧に熱心にしてくれます。外川においでの折はお尋ねください。パワーがもらえること請け合いです。 |

崎山治郎右衛門は紀州和歌山の出身で1658年外川に移り住み、築港と碁盤の目のような街つくりをはじめました。1661年に漁港が完成しまsた。漁港は大正時代まで使用されました。築港技術は今も高く評価されています。 |

2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波の際、

連絡を取り合い漁船を沖合に出したので外川漁港では大きな被害はなかった。

|

「銚子つりきんめ」が旨いわけ

「銚子つりきんめ」は顔がやさしい、「銚子つりきんめ」は面長美人(個人的感想です)

「銚子つりきんめ」:千葉ブランド水産物認定 第1号 |

| |

◎ 顔が違えば味も違う。(筆者の主観です)

「銚子つりきんめ」は栄養豊富な餌をしっかり食べて、しっかり運動しています。だから脂がのっても身は締まっています。「銚子つりきんめ」は本当に顔が違います。「銚子つりきんめ」は1.2~1.5㎏で体長25㎝未満は獲りません。漁獲後の品質管理も万全です。だから「銚子つりきんめ」は周年美味い。特に7,8月が脂がのっている時機になります。

◎ 銚子沖は黒潮と親潮が混じり合い利根川から大量の淡水が流れ込む海域です。

黒潮(暖流)は日本の南岸に沿って流れて房総半島沖では東に流れる海流です。海の色が青黒色に見えることから黒潮の名前があります。親潮(寒流)は千島列島に沿って南下して銚子沖まで達する海流(千島海流)です。栄養に富んでおり、親潮という名は「魚類を育てる親となる潮」という意味があります。さらに銚子沖は利根川から大量の淡水が流れ込む海域でプランクトンが大量に発生します。プランクトンを食べに小魚が集まります。小魚を食べに大きな魚もやってきます。銚子沖は多くの種類の魚が多く集まる海域で、美味しい魚がいっぱいの好漁場なのです。 |

|

|

|

海鹿島地区 (海鹿:アシカやトドが生息していたことが地名の由来) |

|

|

|

| 海鹿島海岸 |

小川芋銭碑 |

国木田独歩碑 |

海鹿島海水浴場は古くからの海水浴場で、比較的静かで穏やかです。磯遊びもできるので子供連れの家族に適しています。

海鹿島の台地は別荘地として開発されました。 |

海鹿島鉄砲台にある露出した海鹿島礫岩に刻まれた小川芋銭(うせん)の碑.。明治~昭和前期の日本画家。茨城県牛久出身。河童の絵で知られます。晩年は海鹿島の別荘によく滞在しました。 |

銚子生まれ。小説家。父は旧龍野藩士で榎本武揚討伐の帰路銚子沖で難破。療養先の旅館で知り合った淡路まんとの子。海鹿島の台地に巨大な海鹿島礫岩があり、国木田独歩の碑が嵌め込まれています。 |

|

|

|

| 海鹿島礫岩 |

海鹿島礫岩の面 |

竹久夢二碑 |

| 海鹿島の台地を歩くと写真のように道路に、はみ出た礫や路地に隠れた礫などを容易に見つけることができます。 |

一見してコンクリートミキサー車が残渣を廃棄したように見える岩体だが、様々な色のチャート(珪酸質の硬い石)が多く見られます。 |

海鹿島の台地に建つ夢二の碑。明治末期~大正にかけて活躍した叙情画家。大きな瞳に愁いを帯びた独特美人画で一世を風靡しました。「宵待草」の歌は海鹿島海岸に咲く宵待草によせて我が身の悲恋をうたったものです。 |

黒生地区(とんび岩、黒生漁港、黒生チャート)

| 黒生地区(とんび岩付近) |

|

|

|

| とんび岩 |

とんび岩の礫岩 |

海鹿島礫岩の転石か |

江戸時代からの観光名所のトンビ岩。海鹿島礫岩で出来ています。

とんび岩は江戸時代からの観光名所

の一つで赤松宗旦の利根川図志「銚

子磯巡り」や絵図などで紹介されて

います。 |

この礫岩には青緑系やピンク系など様々な色のチャートが見られます。不思議です。

チャートとは:深い海底で、二酸化ケイ素(石英)骨格を持つ放散虫等が堆積してできた硬い堆積岩です。 |

とんび岩周辺には海鹿島礫岩の転石と思われる大石がごろごろしています。 |

|

|

|

| 美嘉保丸遭難者慰霊碑(右側) |

絵図:黒生 とんび石之図 |

|

美香保丸は榎本武揚率いる旧幕府脱走艦八艘の内の一艘である。兵と軍需物資を搭載して函館に向け1868年10月5日に品川沖を出港。開陽丸の曳航を受けていたが直後の6日、嵐により曳航索を切断・マストも折で航行不能となった。11日に黒生海岸へ漂着・座礁・沈没し13人が亡くなった。埋葬された黒生海岸に地元民により遭難

の碑が建立された。 |

江戸時代中期に描かれた銚子半島の名所絵図から「とんび石の図」。(中央の岩体)

観光名所のひとつで客の姿も描かれている。

現在の写真と比較するのも面白い。

円福寺所蔵(銚子市) |

|

| 黒生地区(黒生漁港) |

|

|

|

| 黒生漁港 |

2000万年前の溶岩 |

黒生チャート |

防波堤より広い黒生漁港を望む。

今は整備されていますが、黒生周辺は岩礁が多く、榎本艦隊の美香保丸や、その追討軍の龍野藩の神龍丸などが黒生沖で難破しています。

海難事故の多い場所でした。 |

黒生漁港内のマグネシウムに富む安山岩です。日本海が開き始める頃に噴火した溶岩が固まってできました。多くの節理が見られます。マグネシウムに富む安山岩は銚子の東海岸(宝満島、黒生、川口)に点在しています。 |

三畳紀(約2億5千万~2億年年前)深い海底で、二酸化ケイ素(石英)骨格を持つ放散虫等が堆積してできた硬い堆積岩が海洋プレート移動に伴い愛宕山層群(ジュラ紀2億年~1億5千万年)の一部に付加体として取り込まれたものです。 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 夫婦ケ鼻 |

|

|

|

| 新造 巡視船「かとり」 |

夫婦ケ鼻(めどがはな) |

ポートタワー |

30年にわたって領海警備や海難救助を担ってきた巡視船「かとり」の退役に伴い導入された新造船「かとり。 総トン数 650トン。長さ 72メートル。幅

10メートル。

竣工年月:平成28年11月

所属部署:銚子海上保安部 |

現在は埋め立てられ周辺は水産工業団地になっている。この右端にポートタワーが立っています。

ここの地層は1700万年前海で堆積した泥岩層で、日本海が開いた頃の地層です。??? |

平成3年にオープン。総ガラス張りツインタワー。展望室から360度のパノラマが楽しめます。眼下には銚子・波崎、利根川、太平洋の大海原、銚子漁港、行き交う漁船を見ることができます。

運が良ければ富士山も。 |

| |

|

|

| |

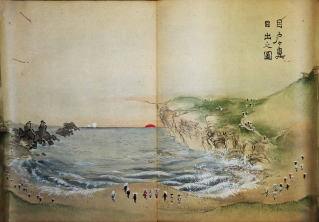

江戸後期の目途ケ鼻 (円福寺所蔵) |

|

| |

かつては日の出や月見の場所で老若男女が集まる所として知られていました。当時は抜群の景色でしたが、今は目途ケ鼻周辺は埋め立てられ水産加工団地になっていて面影は全くありません。 |

|

|

|

|

|

| 長 崎 鼻 & 宝 満 |

|

|

|

| 無数の穴があいた安山岩 |

宝 満 |

日和山から長崎鼻を望む |

| |

長崎鼻磯は遠浅で大潮の時は歩いて宝満まで行けます。ここは知る人ぞ知る磯遊びの穴場で家族で楽しめます。

宝満と呼ばれる島の上部を覆っている岩は溶岩です。銚子で"火山"驚かれる方もいるかと思いますが、今からおよそ2000万年前のお話です。海岸にはガスが抜けた跡の無数の穴があいた黒っぽいマグネシウムに富む岩石(安山岩)が多数あります。

また、宝満は義経伝説の島でもあります。伝説では: 九郎判官(くろうほうがん)義経が訛ったとも言われています。

日和山:漁師が船を出すか出さないかの判断をここで判断した。

この周辺からアンモナイトやトリゴニア等の化石や日本最古の琥珀が見つかっている。

特に、サメのは、多く見つかっている。 |

|

|

|

|

|

|

川口地区(川口神社、千人塚、第3魚市場、岩石公園) |

|

|

|

| 川口神社本殿 |

参道にある吉田松陰碑 |

参道にある宮内君浦碑 |

川口神社は漁業の守り神である川口神社寛和2年(986年)創建と言われています。この神社は漁師の信仰がとても厚く、毎年旧暦6月15日に潮まつりが行われます。

銚子大漁節は川口神社も盛り込まれています(九つとせ この浦守川口の 明神ご利益表せる この大漁船)。

なり鳴り物「はね太鼓」は国内外で演奏されている。

|

松陰は嘉永4年12月14日、東北地方視察の旅に出た。その日記が『東北遊日記』である。 1月8日、松岸~銚子港まで視察。

銚子について:戸数多く繁盛しており店間甚だ江戸のよう。 東北と常陸・江戸を結ぶ中継港として賑合う銚子港の様子を詠う一方、外国船に対し守備が弱く地の利に恃むしかないことを憂いている。 |

潮来の漢学者宮本茶村の弟子で吉川3兄弟の一人君浦。新生村の神主で平田篤胤の門人宮内嘉長家に婿入りした。君浦は漢学であり名主として郷村経営にもあたった。大日本国語辞典の著者松井寛治の実父である。

松陰は銚子を訪れる前日宮本茶村宅に泊している。銚子の案内役として君浦が務めたのであろうか。 |

|

|

|

| 川口神社の長い参道 |

参道中腹より利根川を望む |

千人塚慰霊碑 |

| 大潮まつりで神輿が海に向かって担ぎ降りられるよう参道の階段低く長くし道幅は広くつくられています。 |

参道中腹より利根川を望む。

大潮まつりでは神輿がここを下る。 |

銚子の川口は日本3大難所の一つと言われます。慶長19(1614)年突風により多くの漁師が亡くなりました。埋葬したのが千人塚です。現在は新航路が完成し事故は激減しています |

|

|

|

| 千人塚台地より利根川を望む |

利根川河口の一の島灯台 |

岩石公園 |

手前の水路は一の島島方向から第1,第2魚市場方面への新航路です。

右奥が利根川本流です。

遠方に銚子大橋が望めます。

この辺からの夕日もとてもきれいです。 |

利根川河口はかつて日本三大難所の一つと言われ、船は一の島と二の島を目印に航行していましたが、現在は航路が整備され(写真)かつての一の島には灯台が設置されています。新航路がつくられてからは安全が確保されています。(右写真) |

利根川河口にあった岩石は航路の邪魔物でした。昭和40年代、港湾工事により除去されました。その一部がここに移築され岩石公園として整備されています。岩石は古銅輝石安山岩でマントル内で溶けてできたマグマでMgを多く含みます。

日本列島の成因を解明するうえで重要な岩石と云われています。 |

|

|

|

| 第三卸売場を望む |

第二卸売場方面を望む |

新装なった第一卸売場 |

銚子漁港は首都圏に近く、沖合漁業・沿岸漁業の根拠地で6年連続漁獲量日本一です(27万5千トン:H28)。世界的好漁場であることに加え、冷凍冷蔵施設が充実していること、回船が多いことがあげられます。

第1卸売場は東日本大震災により使用不可能となっていましたが、平成27年3月 第1卸売場(総事業費約23億円)が完成しました。高度衛生管理方市場(密閉型)で、近海の生マグロ(本マグロ、メバチ、ビンチョー等)、カジキ(マカジキ、メカジキ等)が豪快に並びます。第2,3魚市場他はイワシ、サバ、サンマ、カツオ、などを主に、タイ、ヤリイカ、メヒカリ、ホウボウ、カレイ、アンコウ、ヒラメ、キンメなど多種(200種)で、四季折々の魚が水揚げされています。

外川漁港はこちらをクリック ➤ |

|

|

|

河岸公園から銚子大橋を望む

E:35°44’07″N:140°49’46″ |

|

濱口吉兵衛翁像(新生公園内)

E:35°44'03″N;140°50’05 |

| JR銚子駅前の大通りを歩いていくと河岸公園にぶつかります。ここから利根川の雄大な流れと銚子大橋が眺められます。橋ができる前はこの辺りから対岸の波崎まで渡船が運航されていました。遥か昔の利根水運の最盛期を忍のも、船の往来や野鳥観察にひと時を過ごすのも楽しいものです。 |

|

濱口吉兵衛(1868~1940)、銚子漁港の近代化に尽力しました。明治元年紀州有田郡広村に生まれ。旧制第一高校・帝国大学に学ぶ。大正7年銚子醤油株(ヒゲタ醤油)初代社長。昭和9、13年衆議院議員に当選。銚子漁港の修築を志し国庫補助を得て昭和14年竣工しました。 |

|

|

|

|

| 渡海神社 |

和銅 2年(709)創祀されたと云われる・

津波の為貞元元年(976)に現在の地に移されました。

猿田彦命・木綿津見神をまつっています。

境内には自然の照葉樹林の林で時間をかけて

樹種の恒星さほど変化しない状態になっています。

このような林を「極相林」と云います。

千葉県指定の天然記念物になっています。

銚子駅より、市立病院・長崎国民宿舎行き

「渡海神社」下車

|

| |

|

|

| |

|

|

余山貝塚()

|

①余山貝塚(JR線路を挟んで台地側) |

余山貝塚はJR成田線を挟んで下総台地側の遺跡①と利根川川側の遺跡⓶から成ります。

その右側には高田川③が余山貝塚の脇を大きく蛇行しながら利根川に流れ込んでいます。

貝輪・石器・土器・釣針・矢じりなど多数出土。

|

|

| 至銚子----------------------------JR成田線--------------------------至佐原 |

|

⓶余山貝塚(利根川側)

|

③高田川(右側)

|

高田川は最近整備され、鮭が遡上できるよう魚道が設けられています。実際に鮭の遡上が確認されました。

|

|

| 綺麗にな余山貝塚 |

大きく蛇行する高田川 |

|

|

余山貝塚は:

縄文時代(約4,500~2,300年前頃)の遺跡で、銚子市史跡に指定されています。

利根川河口域の沖積低地上の微高地(標高7m)の集落によって形成された貝塚です。縄文後期から弥生・古墳・奈良・平安時代に至る遺構や遺物も出土しており長期間にわたって継続した遺跡です。明治(37~42)頃から多くの人々が調査し多数の土器、石器、骨角器などが出土しています。また、多くの人骨や遺物が出土することも知られます。

貝塚はチョウセンハマグリが主で、その他の貝も海水産であることから貝塚形成時は太平洋に面していたと考えられています。また、シカの角を利用した漁労具であるヤスやモリもたくさん見つかりっています。

出土した遺物は:

余山貝塚では、貝輪(腕に飾る装飾品)が多量に生産されています。貝輪は比較的大きな貝(ベンケイガイやサトウガイ)にドーナツ状の穴を開けて使用しました。穴を開けるのに使用した道具は、銚子産の砂岩や安山岩だと考えられています。この貝輪は、他地域でも利用されていたようです。

貝輪のほか釣針・弓筈・カンザシなどの骨角器、大量生産途上にある骨角器半製品、土器の他か土製耳飾り、各種の石器があります。余山貝塚から出土した100点以上出土した土偶のうち、代表的な”みみずく土偶及び

みみずく土偶の頭部があります。土偶の一つが国指定重要文化財に指定され兵庫県西宮市の辰馬考古資料館に所蔵されています。

当時の余山貝塚の環境:

多くの縄文遺跡が長期間に亘り存続できたことは魚介類・水鳥などの生息場所として良好な自然環境であったこと、後方の下総台地にも獣類が多数生息していたことなどが考えられます。

余山貝塚美化の会

貴重なふるさとの財産を後世に伝えていくための環境美化活動を実施しています。

以前は不法投棄された大量の農業用ビニールや背丈の伸びた竹藪に入りがあり良い環境とはとても言えない環境でしたが、竹を1本ずつ切出し、不法に投棄された農業用資材など、美化の会の皆さんの努力により見違える程に綺麗になりました。

美化の会は子供が楽しく遊べ人々が集まる憩の場として整備・維持し「史跡公園」を目指たいと話しています。

美化の会は「古代人の暮らしを伝える貴重な余山貝塚を綺麗な環境で保存するため、環境美化活動に参加してみませんか!」と呼びかけています。 |

|

|

|

ヤマサ醤油株式会社:しょうゆ味わい体験館&工場見学

E:35°43’42″N:140°49’50″ |

JR「銚子」駅より徒歩約7分もしくは銚子電鉄「仲の町」駅より徒歩約3分

| しょうゆ味わい体験館 |

ご予約なしで入場いただけます。AM9:00~PM4:00 入場無料

☆調味料醤油について「知って、味わって、体験する」をテーマにしています。

展示コーナー:蒸気ポンプ車、昔の醤油づくり道具など多数

体験・味わうコーナー:せんべい焼き、しょうゆソフトクリームなど

飲食休憩コーナーも充実:ゆっくりとお召し上がりいただけます。

|

| 工場見学(予約が必要です) |

約50分(映画上映約20分及び工場見学約30分)

※土、日、祝日及びゴールデンウィーク、お盆の休業日は工場が休みとなり、

映画上映のみ(約20分)となります。詳しくは、TELにてお問い合わせください。

工場見学出来ない日、年末年始(お問い合わせください)工場見学費用無料 |

情報はヤマサ醤油HPおよびパンフレット「しょうゆ味わい体験館」を参考にしています。

最新情報は「ヤマサ醤油」HPからご確認ください。 |

|

ヒゲタ醤油株式会社:工場見学のご案内

E:35°43’42″N:140°49’50″ |

|

銚子ジオパークビジターセンター

E:35°44'07" N:140°49'46" |

|

|

当施設は 銚子ジオパークの魅力をご案内しています。

銚子の地形、地質、動植物、銚子の産業などを展示物とガイドにより案内します。

お気軽にお尋ねください。原則、9:00~17:00常駐しています。

銚子駅からの図

|

|

|

| |

|

|

|

|

|